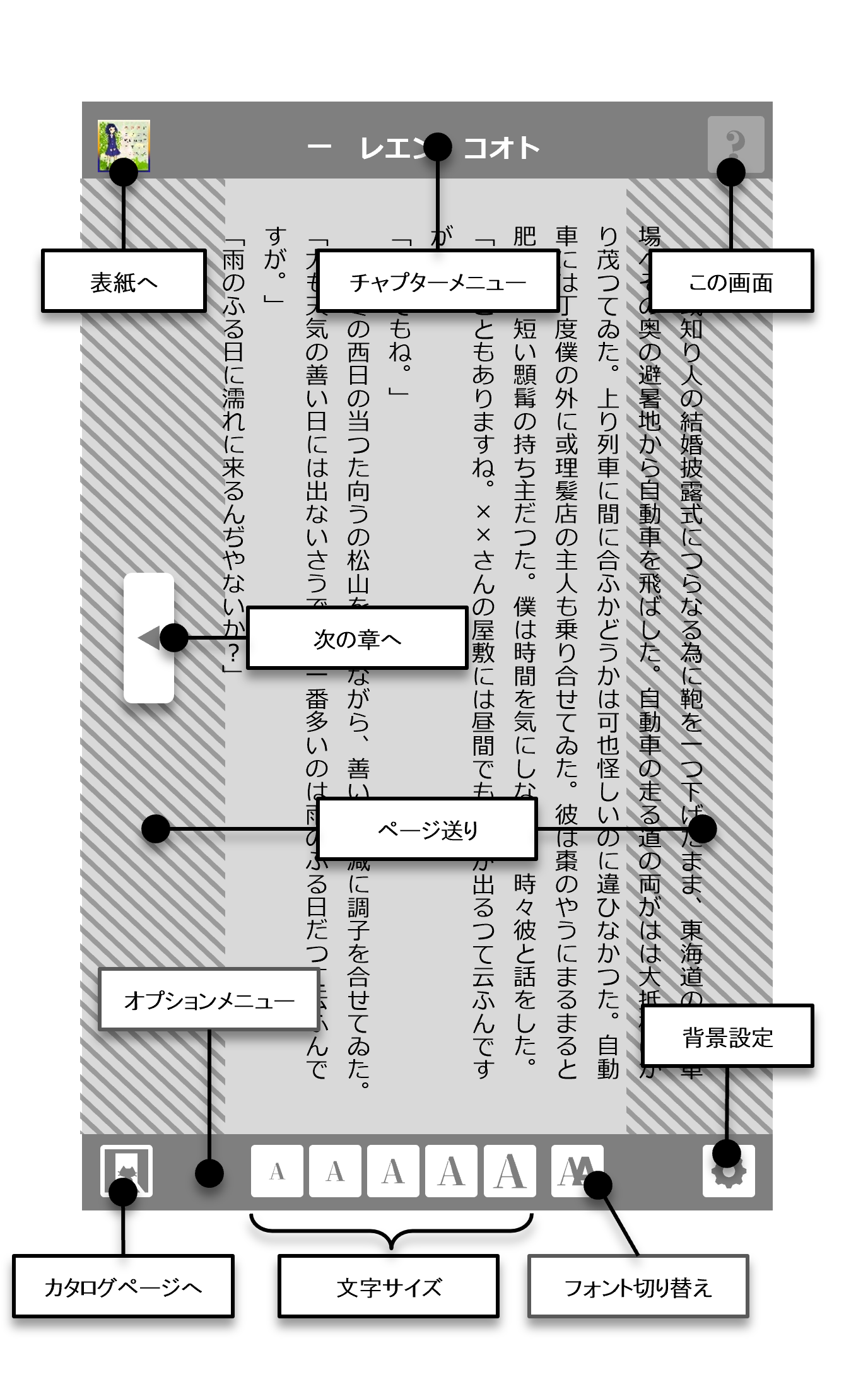

- はじめに

- 古代の話

- 桃太郎=オシリス説

- 第一回遣隋使の多利思比孤って誰?

- 邪馬台国の比定地

- 笠沙御崎とは

- 神武東征

- 神話あるところに製鉄あり

- 日本の国号の由来

- ヒヒイロカネとは

- 古墳

- 宇宙の話

- 宇宙開闢

- 第一~第五水準文明

- 演歌の起源

- 老魁

- エウノミア外来説

- 二重螺旋宇宙船

- 人工冬眠

- オモダルの人工重力と環境

- 宇宙船の加速度と軌道

- レゾナンス

- 宇宙移民

- 科学の話

- アンドロイドに霊は宿るか

- 任意の値を持つ無理数

- 未来の電気

- ベリリウム回路

- 不老不死の果て

- ハイアノールの歌声

- テンタクルス・アーム

- シリコン生命体

- 眼球コードインジェクション

- タイムマシーンを作ろう

- 哲学の話

- のび太概念とジャイアン概念

- ワープの思考実験

- 少女A・少年A

- ゼウスと金の雨

- 第一~第七文学

- 自由(第七文学)

- 愛(絲失せ行こう弐のひとを探しに)

- 家族(浮遊大陸でもういちど)

- 人類滅亡前夜

- 知らない人が描いたガンダム

- あとがき

はじめに

はじめに

「おじいちゃん、またその話?」 というセリフはドラマでもアニメでもよく聞かれるものだが、わたしも随分と年老いた。 「○○という作品で✕✕について書いたよ」みたいな話を、二度三度としてしまうこともしばしばあるが、果たしてこれ、歳のせいか? と思うとそうでもなくて、じつは若い頃からその傾向はあった。 純粋に生きている時間が長いと、SNSに投下したテキストの累計も増えて、母数が増えるとともに「またその話?」も順調に増えてきたのだけども―― なんかもうめんどくさいんで、まとめて本にしちゃいます! ――と、開き直ったのがこの本である。 なのでこの本には、わたしが出した本の設定やら、そのなかで語ったことやらが書かれている。ほとんどの作品で「じつはヒヒイロカネってのは○○なんだ」とか「桃太郎の起源は○○なんだ」みたいなことを書いており、それらをまとめた妄想大図鑑のようなものだ。 「それっておじいちゃんの妄想だよね?」 「そーゆーの、いま流行らないと思う」 「もう遊びに行ってもいい?」 と、そんな感想がすでにココロのなかには届いているが、まあ、おじいちゃんの話なんて古今そんなものだ。 「それはないよ、おじいちゃん」 と思うところがあったら、各自ココロの中でツッコんでほしい。 章ごとに文体は揺れるだろうが、それがおじいちゃんのベストアルバムだ。

PART I

古代の話 桃太郎=オシリス説

桃太郎=オシリス説

最初に、桃太郎はじつはエジプト神話のオシリス(冥界の神)がモチーフになっているということから語ろうと思う。そこからこの本全体のリアリティラインが浮かび上がるはずだ。どの程度の心持ちで読めばよいか、その温度感を探ってほしい。 さて、桃太郎=オシリス説は拙著『アニメーターの老後』で触れた。まずはその引用を見てみよう。

オシリスを入れた棺は地中海のとある島へと流れ付き、その地で木々に覆われ、やがて大木のなかに取り込まれた。大木は加工されて宮殿の柱となり、そのなかに眠っていたオシリスは、やがてその妻、イシスの手によって救い出される。これを知ったセトは激高し、オシリスを殺し、肉体をバラバラにして隠した。そしてその引き裂かれた肉体は妻のイシスの手で集められ、再度命を吹き返す―― そのオシリスの体をもとに戻したのがミイラ作りの神、オオカミの頭のアヌビス、傷を癒やしたのが知恵の神のトート、このトートの聖獣はトキとヒヒだと言われている。『アニメーターの老後』より

ご覧いただけただろうか。

桃太郎の犬猿雉が何を象徴しているかについては古くより議論されてきたが、実はオシリス神話にもちゃっかり登場していたのである。

遠いエジプトの神話が日本まで伝わったというのは荒唐無稽に感じるかもしれないが、神話や説話で広範囲に同一モチーフが現れる例は珍しくはない。

| 黒死病を象徴する死神 | わかる |

| 牛丼を象徴する牛丼神 | わからぬ |

牛丼の神はただの牛丼の神であり、ポセイドンもしかり。ただの、ポセイドンの神様だ。

桃太郎は室町時代に成立した。その原型は「桃を食べて元気になったおじいちゃんおばあちゃんに赤ん坊が生まれ、鬼を退治して、大金持ちになりました」だ。

これを象徴主義以降、更にフロイトの精神分析以降に生まれたわたしたちは、「鬼はなにを象徴しているのだろう」「世の中の圧政を象徴しているに違いない」などと読むのだが、とんでもない。鬼は鬼だ。鬼滅の刃の鬼がなにも象徴していないように、なにも象徴しない。ただその物語が爽快だから口伝で語られたのだ。

室町時代といえば寺社仏閣の時代。宗教の時代だ。その時代に「神棚に供えたご飯」でも、「寺に生った桃の実」でもなく、「川から流れてきた桃」を食って、最強のヒーローを生んだじじばばの話が桃太郎だ。時代背景完全無視。編集者からは「もう少し室町時代設定を活かしてみよーか」と提案される案件だ。

それではここで、カメラを室町時代へと移してみよう。

当時、鬼の存在は、京をちょっと外れて国境の峠にでも行けばシャコタンのコスモをぶいぶい言わせてるんじゃないか程度には信じられていた。それを退治した

第一回遣隋使の多利思比孤って誰?

第一回遣隋使の多利思比孤って誰?

さて、お次は遣隋使、隋に使者を送ったのは誰かという話である。

隋というのは中国の古い王朝で、詳しいことはわたしも知らない。とは言え、本当に実在したのか?と、そこから疑うような読者がいたとしたら、まことに遺憾ながらここでは置いていきたいと思う。いずれまたどこかで会おう!

そんなわけで、隋の実在を疑わない凡庸な皆さん、改めてこんにちは。

さて。その昔、日本からは「遣隋使」という使節を送っていたが、古事記・日本書紀には607年の事であると記載されている。

ところが、隋が残した「隋書」にはそれよりも早い西暦600年に第一回の記録がある。使者を送ったのは

「あまり知られた名ではないが、俺はこの玉垂命が、隋書にある『阿毎多利思北孤 』だと思っている」 あまの、たりし、ひこ。 たま、たれの、みこと。 遠くはないけど、初耳の単語ってのは、どうしても右の耳から左の耳へ抜けていく。 「隋書と言うと、ええっと……」 「中国の隋王朝の歴史書だ。阿毎多利思北孤による第一回遣隋使の記録が残されている。が、日本の歴史ではこの阿毎多利思北孤は登場しない」『憧れの竹下さんに捧げる冒険』より

玉垂命は、筑紫平野をぐるっと取り囲んだ山沿いに、無数に祀られている。 由来も不明で、出雲にも招かれていない。 ウエダKは、この玉垂命こそ第一回遣隋使を派遣した阿毎多利思比孤 だと主張、こちらも―― 「あめのたらしほーこー、と、たまたるぇーのみーこー、と、似てる」 「言いようだよね、それも」 ウエダKは―― ・第一回遣隋使(西暦六〇〇年)は髄の記録にはあるが、記紀にはない。 ・しかもそれを記した隋書に、「倭国には阿蘇山がある」と記されている。 ・記紀にあるのは、小野妹子の第二回(西暦六〇七年)から。 ・第一回目は平和裏に話が進むが、第二回目は、追い返されている。 ・すなわちこの間に、筑紫の玉垂から、ヤマトの推古天皇に実権が移っている。 ・このため、筑紫玉垂は歴史から抹殺された。 と、主張するけど、無理がある。『ボクたちが邪馬台国を探したときの話』より

と、同じネタを2回使ってしまうほどのお気に入りの「玉垂命」は久留米の高良山にも祀られる筑紫ではそれなりにメジャーな神であるが、その由来は一切知られていない。そして面白いことに、神無月に出雲に集まる神々の中に、玉垂だけは呼ばれていないのだと言う。なんとも曰くのある趣深い神ではないか。ちなみに、引用したテキストに誤字を見つけてしまって焦っている。

多利思比孤が筑紫の人間であれば、日本書紀に記録がないのも頷ける。

後の章にも書くが、古事記と日本書紀は百済、及び

| 500年代初頭 | 継体王朝が幕を開ける。九州を制圧するなどブイブイ言わせた |

| 531年 | 継体が崩御してからグダグダ、ヤマトは王朝として機能しない |

| 580年頃 | 蘇我馬子が実権を握り、崇峻天皇を立てるが、意に沿わなかったので殺す |

| 593年 | 推古天皇を立てるが、実質的には汚れ役の馬子と、外面の良い厩戸の時代 |

| 600年 | 筑紫の玉垂が新羅経由で遣隋使を派遣。いい感じに通じ合う |

| 607年 | 蘇我馬子と厩戸も遣隋使を送ってみるが、「おまえ1回目のヤツらとちゃうやん」と追い返される |

わかりやすくするためにかなりキャラ化して書いているので、このまま受け取るとやや問題がある。しかし、日本古代史に関して多少現実と異なった受け取り方をしたところで実生活に支障はない。なんなら厩戸=聖徳太子など正史でもキャラ化して登場している。それを逆転させたところでなんの問題もない。

さて、玉垂はどうなったか。

馬子と厩戸に攻められて滅びたのか。

いや、そうではなかろう。馬子と厩戸のことだ、自ら滅ぼしたとしたら玉垂を醜悪に戯画化して、記録に残している。では、玉垂はなぜ消えたのか。神々が出雲に集まる神無月11月に出雲出禁になっていることを鑑みれば、おそらく出雲が絡んでいる。出雲のエラいひとのまえで「わしも嫌いなヤツの首を、このイノシシの首のように跳ねてみたい」などと言って逆鱗に触れたのだろう。

620年代に、厩戸、馬子、推古と没していくと、また大和朝廷は乱れ、645年の乙巳の変に突き進んでいく。

645年、大化の改新後からは新しい体制が敷かれ、その後百済が滅びると同時に再度刷新される。日本という国が完成するのは、672年、第40代

| 500年以前 | 古代ヤマト王朝 |

| 500年から | 継体王朝 |

| 580年から | 蘇我傀儡政権 |

| 645年から | 大化暫定政府 |

| 672年以降 | 日本 |

すなわち日本の始まりは672年である。このことは、のちの章でも触れる。

邪馬台国の比定地

邪馬台国の比定地

わたしの著書、『憧れの竹下さんに捧げる冒険』では「邪馬台国=久留米・高良山説」を取っているが、『僕たちが邪馬台国を探したときの話』では別の場所に邪馬台国を比定している。

久留米高良山の高良大社に祀られているのは前章の通り玉垂命であり、高良山には神籠石という聖地としての境界を示す石垣、麓には(地元の人ですら知らない)卑弥呼の墓と呼ばれる古墳がある。『憧れの――』では、登場人物が久留米在住であることもあり、そこを邪馬台国とした。

『僕たちが――』の方はといえば、「邪馬台国が見つからないのは湖に沈んでいるからだろう」などと推定して、矢部村の日向神湖を比定地として書き始めた。また、「文明から捨てられる田舎」がテーマだったので――この先筑後地方在住者以外には馴染のない固有名詞が続くが、謎の呪文だと思って読み飛ばしてほしい――主人公の小学校は在校中に廃校になる学校を舞台として選んだ。ヒロイン役は日向神湖にほど近い黒木町生まれの転校生とし、その祖母は日向神湖に沈んだ矢部村の出身と設定した。

我ながら完璧な設定だ。美しい。

主人公の小学校が5年生で廃校になったこと、その後通った中学校の校舎から土器が出土することなども、すべて調べて書いた。史実の通りだ。

創作は無理と道理の奇跡のマリアージュだ。取材量が増えればウソも真実になる。道理でこじあけた穴に無理の団体客を通すのだ。主人公は古代史好きだ。その生活範囲にある古墳や神社のことも調べ尽くした。久留米、八女の語源も調べた。主人公たちは、知り合いの車に乗せてもらって日向神湖に見学に行ったりするのだが、それを書きながら、驚くべき事実に気がついてしまった。

どうやら、主人公の住んでる家の裏にある山が邪馬台国らしい。

いやいや、それはないと自分でも笑い飛ばしてみたが、あるんだからしょうがない。見つけちゃったのだ。

「平成〇年から〇年の間に廃校になった小学校」でネットで調べて出てきた小学校を舞台に選んだだけなのに、まさかその裏に邪馬台国があるなど、誰が予想しようか。

さて、その邪馬台国であるが、答えを先に書いてしまうと、いまのみやま市、かつての山門郡にある「

「――でも、久留米と八女の地名には、決定的な違いがある」 それを披露する日が来たようだ。 「違いって?」 「久留米は、『く』、『る』、『め』、ぜんぶ呉音読みで、八女は、『や』、『め』、両方とも日本古語の読み方する」 どや。 ―― 中略 ―― 「だから、久留米は完全な当て字で、『久しい』も、『留まる』も、『米』も、土地の物語を表したものじゃない。それに対して、八女はちゃんと、『八』、『女』、どっちにも意味がある」『僕たちが邪馬台国を探したときの話』より

この、すべて呉音読みの地名も、すべて日本語由来の地名もどちらもレアで、「め」が共通するからと同じロジックで由来を当てるのは正解ではないように思う。

八は数字の8だが、「たくさん」という意味だ。現代では「ゴマンと」などのようにインフレしているが、当時はまだささやかに8だった。そして女は文字とおりの女で、巫女を指す。八女という地名が、ほぼ邪馬台国を表していると言っていい。みやま市はその隣なので、ビンゴ!ではないが、まあ、へえーとかほーうくらいなら十分言える。

ちなみに、津田左右吉(日本古代史のオーソリティ)や松本清張(ミステリー作家)も同じ説を取っているので、ここで初めて語られる話でもない。

要は邪馬台国九州説となるわけで、近畿の人には抵抗があるだろうが、そもそも邪馬台国畿内説には無理がある。邪馬台国は3世紀の前半で滅んでいるのに対し、神武東征は3世紀後半であると言われている。邪馬台国畿内説は、どうしてもヤマト朝廷と邪馬台国を結びつけたい認知的不協和から生まれたもののように思える。そこには日本の歴史界を覆う天皇家タブーの呪いがある。

余談であるが、神武東征を紀元前660年とする説があり、これが皇紀の根拠にもなっているが、無茶な話だ。17世紀に当時の貞享暦をもとに推定したらしいが、そのクレイジーさは嫌いじゃない。信じているものがいたら、詳しく聞かせてほしい。そしていっしょに笑いあえたら、僕たちはどんなに幸せだろう。

皇紀は明治維新の折に薩長が西洋暦を導入する際に用いた方便だ。

オレたちのオリジナルの暦、皇紀

彼らはそれを西洋のそれよりも長くする必要があった。天孫降臨の高千穂が鹿児島と宮崎の県境に比定されていること、

そして、決定的だと思うのが、距離。 魏志倭人伝には「帯方郡から女王国までは一万二千里」と書かれている。 そのうえで、 狗邪韓国まで七千余里、 対馬まで千余里、 壱岐まで千余里、 松浦まで千余里、 伊都国まで五百理、 奴国まで百里、 不弥国まで百里、 と列挙されている。 この合計は一万七百理になる。 「余里」としている部分を10%として加算するとしたら、一万千七百里となって、上記の旅程で、邪馬台国へはほぼ到達している。 つまり、ここまでで、「こうして邪馬台国に到着しました」と書いてあるに等しい。 言い換えると、博多からなら近くて四百里、遠くとも千四百里が邪馬台国の場所になる。 これを通説に従い一里を75メートルほどとすると、30から100キロメートル。この距離は、近ければ久留米、どんなに遠くても熊本、あるいは別府、を示している。 またここから逆算すれば、不弥国は太宰府のあたりと考えるのが妥当だろう。これで古代史の名所が顔を並べたことになる。『僕たちが邪馬台国を探したときの話』より

これは戦国時代末期の、いわゆる関ヶ原の合戦の話でも思うのだが、畿内の人々はどうも畿内だけを宇宙だと考えているフシがある。関ヶ原の合戦こそ広島の毛利との争いであるが、主要な登場人物は大阪、京都、近江、せいぜい駿河に絞られ、東北は東北で勝手に戦い、九州は九州で勝手に戦っている印象を受ける。学校で教える歴史は近畿に偏っており、これは生存バイアスであるし、天皇家のプロパガンダとして機能している。

そして、解せぬのが南九州勢である。

関ヶ原の戦いでは毛利に駆り出され、明治維新でも長州に減封された毛利につき、古代史においてもわざわざ畿内へと喧嘩を売りに行っている。朝日の昇る太平洋を見ていると、その先にいる敵を討ちに行きたいと思うようになるのだろう。宮崎への修学旅行で買った絵はがきの日南海岸、鬼の洗濯岩の光景がしみじみと思い出される。

そんなわけで、「卑弥呼は大和政権の誰か」という往々にして発せられる問の答えだが、「邪馬台国の時代に大和朝廷は存在しない」がその答えだ。

しかし、邪馬台国が古事記日本書紀に一切登場しないかというとそうでもなく、「神功皇后が山門郡の土蜘蛛の女王を誅殺した」の記述で登場する。4世紀半ばのことだ。誅殺された女王は「

笠沙御崎とは

笠沙御崎とは

さて、前章で「薩摩が自分の土地に持っていってしまった

| 於是詔之 | そこでこう言われた |

| 此地者向韓國 | ここは韓国に向かい |

| 眞來通 | 真っ直ぐに通る |

| 笠紗之御前而 | 笠紗の岬を、そして |

| 朝日之直刺國 | 朝日が差す国 |

| 夕日之日照國也 | 夕日が映える国だ |

ちなみに、であるが、瓊瓊杵尊は高天原から日本へと降り立った神様で、初代天皇である神武の

| 天邇岐志 | 天に轟き |

| 國邇岐志 | 地に響く |

| 天津日高 | 天空より来たりし |

| 日子番能 | 太陽の化身 |

| 邇邇藝命 | 勇者ニニギ |

となる。訳に異論はあるだろうが、こういうのは元の4文字5行のゴロの良さを活かすほうが優先だ。日本神話でいちばんいかした名を持つのがニニギ=神武のひいじいちゃんだ。

とてもとても英雄っぽい名前だが、天孫降臨した日向の浜辺で出会った

| 吾欲目合汝 | 俺、君とまぐわいたいんだけど |

| 奈何 | どう? |

神様の話だ。しもの話は置いといて、件のニニギのセリフは、「ここは、笠沙の岬をまっすぐ通って、韓国に通じている場所である」ということになる。

では果たして、それはどこか。

ここに書かれている「韓国」は外国全般を指しているとも言われているが、外国全般は「面」であり「点」ではないので、まっすぐに線を引くことができない。その可能性は横に置いておき、「韓国」を文字とおりに韓国のいずこかと想定しよう。当時の韓国は、大陸への玄関口でもあるので、いずれにせよ間違いはないはずだ。

ところで皆さん、貴船神社はご存知だろうか。

貴船と言えば、京都の奥座敷の貴船神社が有名で、ヨーロッパ企画の映画「リバー、流れないでよ」の舞台にもなったマイナーな言葉の説明に更にマイナーな言葉をぶつけるのもいかがかと思うが、ヨーロッパ企画とは男肉 du Soleilに毎度決まって客演を出している劇団で、男肉 du Soleilはかつてフラメンコダンサーの森本萌黄がジャングルというステージネームで所属していたダンスカンパニーであり、森本萌黄は日本女性煌き推進協議会にて戦禍に見舞われるウクライナをピカチュウのコスチュームで支援するPika Chujoの以下略。

貴船の由来は「神武天皇の母・玉依姫」が浪速(大阪湾)から淀川、鴨川を遡り、京都の地にたどりついたことに由来すると言われているが、いやちょっと待て、神武が橿原宮で即位したのは52歳で、そのとき玉依姫は何歳だ、なんで奈良じゃなくて京都に行った、観光か? そもそも天皇制は天武天皇からじゃないか、神武はなにに即位したんだ、と数々の疑問は湧いて出るのだが、どうせ解決しないので一旦忘れて、じつは貴船神社は福岡県の宗像市周辺にも数多く見られる。

宗像市と言えば、海の女神である

宗像三女神は、天孫降臨よりも古い神で、天孫を助けるようにとの命を受け、九州と朝鮮半島を結ぶ線上にある、沖ノ島、大島、そして宗像半島に祀られている。これらをストレートに読み解けば、宗像三女神は、神武が朝鮮半島から畿内に至る手助けをした女神たち。つまり神武は、大陸の人なのだ。『僕たちが邪馬台国を探したときの話』より

と、唐突に引用したが、この宗像三女神の宮。これが本当に見事に直線状に並んでいるので、全人類、地図を見て驚いてほしい。この線を北に伸ばすと韓国は釜山、日本とも縁の深い加羅や任那のあたりにたどりつく。

そしてこれを、ためしに南へと伸ばしてみると、ほぼぴったり日向市に行き着くのである。

これも本当に全人類驚いて欲しい。驚きましたか? 全人類が驚くのに5分30秒かかりました。皆さんひとりひとりにとっては短い時間ですが、すべて足し合わせると8万3714年にもなります。その間にマンモスは20回滅びました。

更に驚くことに、中津宮のある大島へと伸びる

神武東征

神武東征

そして、初代の天皇である神武は日向を起点として東征を始めるのだが、理由がおかしい。 「ここは日本の端っこであり、統治するのに向かない」 なぜ支配者目線なのだ。 聖書の出エジプト記は、エジプトで奴隷とされていたイスラエルの民がモーセに導かれて脱出する話だが、これはわかる。奴隷は辛かろう。 まあ、神武の家系はもとは高天原の神であるゆえに、その発想も無理からぬと言えば無理からぬものだが、かと言って神の発想とも思えない。統治は人がすればよかろう。おまえらは神だろうが。

「神武はおそらく倭国の者ではない」 「と言うと?」 「魏の敗残兵だ」 はあ? 「三国時代末期、西暦二八〇年頃だ。戦に破れ大陸を追われた神武は九州北岸にたどり着いた。だが朝鮮半島南岸と九州一帯は倭の支配地域だ。簡単には入植できずに、舳先を畿内へと向けるしかなかった」 ―― 中略 ―― 「当時の畿内には、黄巾の乱で発生した後漢の難民が国を築いていた」 それも断言していい話なの? 「そこに魏から逃れてきた敗残兵、神武が流れ着き、魏と交流のあった倭の名を笠に着て侵略戦争を仕掛けてきた」 ―― 中略 ―― 「九州を統べていたのは朝鮮半島とゆかりの深い国、倭国。近畿にあったのは大陸由来の国。当時は文化も軍事も中心は九州にあった。神武は魏の出身でありながら、畿内の田舎者を平定するために、優秀な倭民族の名を語った。そのために絶大なカリスマを持っていた卑弥呼を主神、天照大神として仰いだ」『憧れの竹下さんに捧げる冒険』より

と、拙著『憧れの竹下さんに捧げる冒険』では、神武を魏の敗残兵としているが、次に『ボクたちが邪馬台国を探したときの話』を見てみよう。

神武東征は、おそらく三世紀の終わりころだろう。ちょうど中国の三国時代の終わり、呉の滅亡とときを同じくする。 つまり時系列で見ると、女王卑弥呼が逝去して、邪馬台国が衰退したあとに神武が畿内に東征したことになる。 これはすなわち、「邪馬台」が「ヤマト」であったとしても、魏志倭人伝の時代には九州にあったことを示している。 十世紀なかばに書かれた歴史書『旧唐書 』の日本伝の冒頭には、「日本国は倭国の別種なり」と書かれている。 日に向かう国、日向。その更に東にあるのが、日の本の国、日本。 月氏が西へ行き、大月氏になったように、倭国は東へ行き、大倭国、大和の国となった。 畿内の日本 を作ったのは、すなわち筑紫の倭人だったのだ。『ボクたちが邪馬台国を探したときの話』より

と、こちらでは呉の敗残兵として書いている。

脳内設定くらいちゃんと筋を通せと言われそうだが、『憧れの竹下さん――』は並行世界の話なので、まあ、辻褄はあっている。いや、あったからどうだという話でもあるが。

この神武=魏の敗残兵説から呉の敗残兵説に乗り換えたのには理由がある。天孫降臨の天孫の「孫」が、呉の王家の「孫氏」に由来するのではないかと思いあたったのだ。呉には強力な水軍があったし、それが沿岸をたどって韓国経由で日本に逃げ延びていても不思議ではない。神武という名はそもそも8世紀になって送られたもので、日本書紀での名前は

| 神武は呉の王族、孫氏の末裔である |

| 晋に滅ぼされた孫氏は沿岸を北上し、加羅、宗像市を経由して日本に入った |

| 東征の起点は北九州の岡田宮であり、日向は物語としてでっちあげた |

| 神武は「邪馬台国」と「卑弥呼」を権威として利用し、結果として女神を最高神とする神話体系ができた |

| 神武は近畿に大規模な鉄器生産と灌漑農業とをもたらした |

| そしてその、真の目的は! To Be Continue... |

神話あるところに製鉄あり

神話あるところに製鉄あり

にわかには信じられないかもしれないが、神話があるところには製鉄がある。神話は製鉄であると言ってもいい。製鉄もまた神話である。

そも太古の人々は、

ツキ曰く、古代はロマンではなく、科学で読み解く。のだそうだ。 日本神話の、神武東征がなぜ起きたか、というのを考える時、ボクらは「食いブチに困った」くらいにしか考えないけど、実際に神話を追ってみると、神武は葦原をてんてんと移動し、ヤマトタケルの時代になると、逆にヤマトから山に住む民を虐殺しながら九州へ下ってくる。 ツキに言わせると、神武の時代には低温で加工できる湖沼鉄を求めて東へ移動、ヤマトタケルの時代になると冶金技術も上がり、鉄や銅の鉱山資源を求めて西へ移動したんだそう。『ボクがヒミコと呼ばれていたころの話』より

と、拙著『ボクがヒミコと呼ばれていたころの話』では、神武は湖沼鉄を求めて東征したことになっているが、これを書いたあとに考えを改めて、普通の鉱山を求めて移動してるんじゃないかと思うようになった。これは、神武が魏の敗残兵か呉の敗残兵かであれこれとパズルを行っているなかで揺れているのだけども、平野よりも山岳を好み、海幸彦山幸彦の話で海幸彦を悪者にしたことなど考えると、魏の敗残兵が鉄鉱石を求めているほうがしっくり来る。「しっくりくる」なんてものは科学でもなんでもないが、呉の敗残兵説も「天孫の孫の字は、呉の孫氏である!」とセンセーショナルに叫びたいだけなので、どのみち科学でも史実でもない。 松本清張は「物書きの視点」で古事記日本書紀を分析するが、わたしはゲームデザイナーの視点、なんならタクティクス・オウガの死者の宮殿をオート周回しながらこの記事を書いている。わたしの脳内では、歴史上の各人物はタクティクス・オウガのあの筆致でセリフを述べて死んでゆく。 そんなあやふやな主張であるが、まとめてみよう。

| 神武東征の究極の目的は鉄にあった! |

| それが記紀に書かれていないのは、「そういうものだから」である! |

旅行にはカバンを持っていく、それに疑問を持つ人はいないし、旅行のブログに書いてないからカバンは持っていないというわけでもない。 東征した神武はいったん鉱物が豊富な奈良に腰を据えるが、時代が下がると今度はその子孫が、九州を討伐するために西へと攻め始める。そしてそれも、人が住めるような平地を襲うわけではない。巫女たちが密やかに守っている聖地の山を奪うのだ。すべて製鉄のためだ。

「そうやね。でもさ。むかし、神様の話、したやん」 「うん。したけど、どの話?」 「最初は、山が神様やった。でも次に、巫女を拝むようになって、次に巫女を殺した王様が拝まれるようになった……」 「ああ、それ」 「いまは、王様が掘り出した金銀財宝が神様たい」 ボクは百円玉をポケットから出して、テーブルに置いた。 「ほら。ここに神様んおらす。みんなこいば拝まっしゃる。こいがボクたちが探した邪馬台国。その成れの果て」 金がすべてだった。金がすべてを左右してきた。 明日も、明後日も、金のために働いて、金によって生かされる。 卑弥呼はどこにいるって聞くなら、これだよ。 この百円玉が卑弥呼だよ。『ボクがヒミコと呼ばれていたころの話』より

日本の国号の由来

日本の国号の由来

日本の歴史を2600年と言うものがいるが、日本という国号が定まったのは早くとも第40代天武天皇の代であろう。西暦にすると680年前後。国号が定まるまえは「倭」だの「ヤマト」だのと言っていたわけで、国号が違っても同じ国だと言い張るならば、イタリアはローマ帝国から2000年を超える歴史を持つことになる。フランスも同様、フランク王国、フランク族の頃から数えればそれに匹敵する。通常はそういう数え方をしないわけで、たとえばフランスなら王制のフランス王国と共和制のフランス共和国は別の国として扱われる。日本の歴史は、現人神である天皇が象徴の座に退き民主制国家となった1946年に始まったとみるべきで、その歴史はざっと80年と言ったところだ。それ以外の答えが出てくるとしたら、日本の教育は失敗している。あるいは、日本だけ「国」の定義がおかしい。

自説であるが、日本の国号を定めたのは天武天皇で、「これから国を統治せなあかん

| 蘇我馬子 | 聖徳太子とつるんで好き放題 |

| 蘇我入鹿 | 聖徳太子の血筋を皆殺し |

| 中大兄皇子 | たまらず入鹿を討つ |

| 大海人皇子 | 兄の尻拭いして、日本の礎を築く |

振り返れば少年時代、聖徳太子と言えば1万円札の肖像でもある立派な人で、教科書には法隆寺やら五重塔やらの写真が添えられ、しかもそこに和田慎二の超少女明日香のイメージまで重なり精霊とも通じ合うかのようなずいぶんと雅で風流なイメージを抱いていたのだが、それによって馬子、入鹿、合わせて馬鹿、この天武天皇が仕込んだメッセージに、当時は気が付かなかった。オトナになったいまなら、あ、蘇我が嫌いなんだな、とわかる。

物語は、こう始まる。

その日、11歳になったばかりの中大兄皇子は、倭国へ向かう船上にいた。

傍らには弟の大海人皇子、初老を過ぎた母がいる。あいにくの嵐、船体は大きく揺れて軋みをあげるが、故郷の

ヒヒイロカネとは

ヒヒイロカネとは

地下空洞から地上へ、八百メートルの高度差はおよそ90ヘクトパスカルの気圧差を生む。更に高度を上げる。ヒヒイロカネの輝く船体が風を曳いて舞い上がる。千四百年ぶりの空ヘ。『憧れの秋山さんに捧げる冒険』より

ヒヒイロカネはご存知だろうか。

古文書である『

「日本神話において天の磐船と言われたものだ。私たちはこれを、《亜璃朱 の飛行船》と呼んでいる」 アリスの飛行船! 船内は火焔型土器の文様に彩られ、壁にはチブサン古墳の極彩色の抽象画の趣もあった。材質は金属……もしかして神話にあるヒヒイロカネだろうか。女は真鍮のホーンが絡まったような不可思議な物体を取り出した。 「あった。これだ」 デザインのベースは古墳時代の意匠を感じさせる。 「楊忌威滅垂法吽 だ」 ヤンキー・メタル・ホーン!楊忌威滅垂法吽 。たしかに書いてある。『ホーン』と聴こえたが『法吽』だ。どんな意味だ。 「米ぬかと蘇を火焔型土器に詰めた古代バッテリーと一体となっている」 そんなものがバッテリーになるんだ。 「かつて昭和の暴走族は、こいつを車に装着してパラリラやっていたが、本来はこの飛行船を浮かび上がらせるためのものだ」『憧れの秋山さんに捧げる冒険』より

この引用部分には、竹内文書に通じる匂いがある。それは他の多くのアニメや漫画、ゲームにも見られる。 実際には、研究書含めて竹内文書など読んだこともないのだが、調べてみると聞いたことのある話がぞろぞろ出てくる。これは交友関係に某宗教関係者がいるためだが、そこを経由してかなりの思考汚染を受けていることが改めてわかった。 わたしに竹内文書の情報を吹き込んだ友人は、両親の影響で某新興宗教に入信した宗教二世だ。アニメーターだった。親が病死した後に、急に教団を批判し始めて、あ、これで彼もこっちの世界に戻ってくるのかな、と思っていたら、独自の別の宗教を立ち上げて、布教し始めた。なんてこった。まあ、幼い頃より古代文明に思いを馳せ、日本を神の国と嘯き、火の洗礼ラルロの大嵐の到来を信じていたのだ。そうそう変われるものでもない。わたしの胸のなかにある竹内文書はじめ、ムー大陸、アトランティス大陸、神代文字、古代の航空機などは、彼の置き土産だ。 ぶっちゃけアニメ界に同じ宗教を信仰する者は多数あった。彼らが古代文明を描くとき、その背景には竹内文書がある。いまはその竹内文書のことなど忘れられているが、そのスペクタクルはアニメ界に息づいている。竹内文書は否定しながら、その魂を我々は引き継いでしまったのだ。 「忍者は死んでも、技を残す」 うろ覚えだが、白土三平の漫画で読んだ忍者のセリフだ。 竹内文書は死んだが、アニメを残した。 直接の影響ではないだろうが、『新世紀エヴァンゲリオン』『ラーゼフォン』『天空の城ラピュタ』『風の谷のナウシカ』あるいは『ファイナルファンタジー』などには『竹内文書』の影が見られる。おそらく、オカルト雑誌のムー等を通してであろう。「定番ですねー! やりましょう!」という軽いノリで採用されているのだろうが、同じ影響を受けた麻原彰晃は地下鉄サリン事件を起こした。だからアニメも悪いというわけではない。ただ、「われわれがなにを食って育ってしまったのか」は、いま一度振り返る必要がある。 さて。

ヒヒイロカネの特徴といえば…… ・太陽のように輝く ・赤っぽい ・金よりも軽い ・金剛石のように硬い ・錆びない、腐らない ・触ると冷たい ・表面が揺らめいて見える ・神具の材料に使われる ・かつてはありふれていた ・だけど(この記録が書かれた当時は)失われている『第6天 SINISTRI』より

と、以上がヒヒイロカネの特徴であるが、「かつてはありふれていたけど、失われている」がとてもとてもご都合主義臭い。 竹内文書の性格を考えれば、この金属が古代文明の基礎をなしていたりするのだろうが、そんなことはさておき、あれこれ考えて、ふと浮かんだものがあった。 その答えも引用で見てみよう。

これほぼホーローで当てはまるんだよね いやいや、「金剛石より硬い」が当てはまらないじゃないかってゆーひともいるだろうけど、金剛石=ダイヤモンドと解釈するとたしかにそのとーり でも、金剛石がダイヤモンドと同一視されたのって最近の話で、昔は抽象的な概念だったんですって 「金剛石=めちゃ硬いよ!」くらいの あと、「金よりも軽い」ってのも、そんなの当たり前じゃーんって話なんだけど、要は、なんでそれをわざわざ言うか、よ あたしが思うに、金と比較するってことは金と同じように使われてたからなの いわゆる装飾用に『第6天 SINISTRI』より

と、いうわけなのだが、作中のキャラはこれではしゃいでいるが、偽書でしかない竹内文書の記述の辻褄を合わせたところで、筆者には喜びがない。

アニメや漫画に描かれる古代文明が、竹内文書の影響を強く受けていることは書いた通り。日本文芸史において、『南総里見八犬伝』、『

古墳

古墳

さて、古代の話のパートの最後は「古墳」である。 古墳とはなにか。 それは、鉱石を掘り出して出てきた残滓である。 ちょうどこの章のように。 畿内が古墳のメッカ(ここでメッカという語を使うのも奇妙ではあるが)であることは、畿内が鉄鉱石による製鉄を行っていたことに由来する。もちろん、わたしの説である。注意されたい。 ところで、読者のなかに、古墳に登ったことのあるひとはいるだろうか。 日本には観光用に整備されて登れる(敷地に入れる)古墳があるのだけども、古い古墳では、てっぺんに石棺があるものがある。久留米の高良山の麓にある祇園山古墳がそうだった。古墳が墓、というよりは、特等席に墓を作った、という印象を受ける。このことから、古墳は本来墓の用途で作られたものではなく、もとはただ残滓を積み上げたものなのではないか?と思うようになった。 鉱山の残滓で作った山だ。王様が作らせた山で、その特等席だから王様のものだ。王様はその偉業を誇るかのようにそこに墓を作り、それがやがて死後の生活などを考えるようになって、内部に埋葬されるようになり、石室が作られるようになり、権威を示すために大型化し、やがて古墳そのものが目的化していった。

「前方後円墳が良かった」 「えーっ。前方後円墳は好かーん」 「なんで?」 「人の形しとうやん」 「あれ、そうなん?」 「そうよ。人の形にしつらえて、死んだ王様の、『まだここにおっとぞー、この世界ば見とーとぞー』ち、言いよらすたい」 という、ボクと五郎丸の会話を―― 「あるいは、その胎内で蘇り、また生まれ出る日を待っている……」 最後にそう結んだのはヒミコだった。『ボクたちが馬台国を探したときの話』より

西日本には円墳が多く、出雲には方墳が多い。そして、大和はあの特徴的な前方後円墳が多い。 その特異な形の由来を、『ボクたちが邪馬台国を探したときの話』では、西日本と出雲を統一した象徴として双方の古墳を合体させた、あるいは人の形を模した、と書いたが、実際には墳の横に入口を作って「横穴式」にした結果ではないだろうか。入口のおかげで向きが定まり、追葬の習慣が定着すると、その入口での儀礼の必要も生まれ、必然的にあの形に進化していった。 西日本の円墳も、てっぺんに石棺を置いていたものから、竪穴式、横穴式と進化し、最終的には前方後円墳にたどりつくけども、これも大和に支配されて様式を押し付けられたのではなく、追葬などの習俗が共通した結果ではないだろうか。出雲は前方後方墳という謎の形状にたどりつくが、これも理由は同じだろう。そして、こんなことも、いまだったらネットで調べれば答え合わせができるのだろうが、いまはあえてしないでおこう。真実を知ることの意味が生まれるまでは、このままもう少し自分の世界を作りたい。 発想の原点がオカルトなので、「なぜその形にしたのか」とつい考えてしまうが、「どうしてその形になったか」と考えたほうが、正しい答えにたどり着く可能性が高い。 さて、これは現実にある古墳の話だ。 この「古墳」の章は、この古代の話パートの古墳である。 このパートで出た残滓を積み上げ、副葬品を丁寧に埋葬し、そして、復活を夢見て眠りにつく場所がここである。 そんなわけで、順にまとめよう。

| 大国主神話 | オシリス神話の遠い親戚 |

| 桃太郎 | 大国主神話の超訳版 |

| 犬猿雉 | アヌビス神とトート神 |

| イザナギの神 | エジプトの最高神アトゥムの遠い親戚 |

| 阿毎多利思比孤 | 筑紫地方の玉垂命 |

| 玉垂命 | 推古時代の筑紫の豪族、第一回遣隋使を派遣、最後は出雲に討たれた |

| 古代ヤマト王朝 | 西暦500年までの、継体天皇以前のヤマト王権 |

| 継体王朝 | 西暦500年頃の、第26代継体天皇からのヤマト王権 |

| 蘇我傀儡政権 | 西暦580年からの蘇我馬子・蘇我入鹿らによる傀儡政権 |

| 大化暫定政府 | 大化の改新から第40第天武天皇即位までのゴタゴタ |

| 日本 | 680年頃に発足、百済の継承国、名称は百済での倭の邑の総称から |

| 天智天皇(中大兄皇子) | 百済の皇子の末裔 |

| 天武天皇(大海人皇子) | 百済の皇子の末裔 |

| 中大兄と大海人の母、百済の王族の娘 | |

| 中大兄と大海人の祖父、百済の王族 「伽耶に留まる」とも読める | |

| 蘇我馬子・蘇我入鹿 | 新羅の末裔。あわせて馬鹿。天武天皇が仕組んだ秘密の暗号 |

| 壬申の乱の原因 | 大友皇子が結んだ「天皇の勅」に大海人が激怒 |

| 邪馬台国の比定地 | みやま市の |

| 神功皇后 | 北九州の豪族 |

| 「たらし」 | 名前に「たらし」がつく人物は全員筑紫の人間 |

| 筑紫国風土記 | 編纂されていない |

| 笠沙御崎 | 宗像市の神湊 |

| 明治維新 | 薩長によるクーデター、天皇をタブー化し、現在まで歴史認識に呪をかけている |

| 瓊瓊杵尊 | 天に轟き地に響く天空より来たりし太陽の化身勇者ニニギ |

| 貴船神社 | 宗像市の発祥 |

| 宗像三女神 | 沖津宮・中津宮・辺津宮は、加羅と日向を一直線かつ当距離に結ぶ |

| 天孫降臨の場所 | 高千穂とされているが、ファンタジー |

| 天孫 | 呉の王族の孫氏を指す |

| 神武天皇 | 呉の皇子、晋に滅ぼされ日本に亡命、3世紀後半のひと |

| 神武東征 | 起点は岡田宮、日向は物語、東征の理由は鉄鉱石 |

| 日本神話 | 神武が卑弥呼の権威を借りるべく、女神を最高神とする神話体系を構築 |

| 神話 | 神話があるところには、必ず製鉄がある |

| ヒヒイロカネ | ホーロー |

| 古墳 | 採掘の残滓 |

| 前方後円墳 | 横穴式で追葬可能にしたための必然の形状 |

と、いうことであるが、「たらし九州人説」は、おそらく記紀をちゃんと読めばそこそこ納得度が高い説なので、ぜひ見て欲しい。そこから阿毎多利思比孤が玉垂命であることも自明となろう。中大兄と大海人が百済人であることもほぼ間違いない。これらの説を阻んでいるのは、天皇家タブーがもたらした錯誤だ。

PART II

宇宙の話 宇宙開闢

宇宙開闢

「宇宙は、おおよそ6兆年前に生まれたんだよ」 ――宇宙が生まれた頃は、いまとは物性が違っていたから、物質は存在しなかった。幽子と呼ばれる元素の状態でエネルギーの塊があって、それがネットワークして生命らしきものを生み出した。それが宇宙が生まれて三〇億年後。原始状態の宇宙のスープのなかに生まれた。『浮遊大陸でもういちど』より

この宇宙論は、拙作の『浮遊大陸でもういちど』で語られたものだ。 これを語ったのはハイアノールという種のフレア・カレルと名乗る雌雄不明の個体で、不老不死である。すでに80万歳を数えているが、こともあろうに主人公はこのひと(?)に恋をしてしまう。そのフレア・カレルが語るとてもとても面倒くさい宇宙の物語を、ここに伝えよう。

宇宙の年齢

宇宙の年齢

我々の科学では宇宙の年齢は138億年などと言われているが、ハイアノール星では6兆年と言われている。 しかしじつは、宇宙の年齢は6兆年でなくとも、100億年でも、無限大でも成り立つし、1秒でも成り立つ。 「宇宙の年齢」は連立方程式で表せるのだが、無限の解を持っており、一意に定まらない。地球ではそこに現れる矛盾を「すべてダークマターのせい」でねじ伏せようとしているが、ハイアノールでは時間を定数ではなく、方程式で表すことで対応している。6兆年という数字も便宜的な値であり、ある意味、適当に決めた数字だ。ちなみに、ちゃんと地球時間に変換してある。 では、我々が観測している138億光年かなたの宇宙の果てとはなにかと言うと、地球から見える地平線に過ぎないと、彼人らはいう。なぜこのようなことが起きるかと言えば、宇宙の形と関係があるらしい。

宇宙の形

宇宙の形

我々地球人類は、空間は「縦」「横」「高さ」の3次元であると考えるが、ハイアノールはこれに「虚ろ」を加えた4次元であるという。つまりドラえもんの4次元ポケットは「虚ろ」軸方向に奥行きがあることになる。 これは、われわれの科学力では、量子的なゆらぎとして観察される。「シュレーディンガーの猫」という死んでるのか生きてるのかわからない猫の喩えがあるが、ハイアノールからすれば、「虚ろ軸の奥では生きてて、手前では死んでる」と、虚ろ座標系でその状態を説明できる。ハイアノールの座標系ではよく、虚数時間、虚数距離という言葉が現れるが、この4つめの空間軸に由来している。 そしてこの4次元の宇宙がどこまでひろがっているかが、「宇宙の大きさ」になるが、宇宙は球状に閉じていて、端っこがない。ちょうど我々が住む2次元の地平が球状に閉じて「地球」という3次元の球に収まっているように、4次元宇宙は5次元の球に収まっている。ハイアノールではこれを「宇宙超球」と呼ぶ。厳密に言えば、宇宙は表裏のないメビウスの輪のような形をしており、6次元の構造を持っているが、このあたりは知らなくても生活に支障がないし、受験の役にも立たなければ、恋の成就を左右することもないので、忘れて良い。 ではなぜ宇宙は、平面ではなく、球状なのか。 地球は万有引力があるから丸いのはわかる。宇宙はどうして丸いんだ? 鋭い質問だ。これは、宇宙超球の中心に向かって「時間力」が働いているためである。これは時間の重力とも呼ばれる、特定の時間へ向かわせる力だ。我々が地球の表面から離れられないように、この時間軸重力のために宇宙超球の球面からも逃れられない宿命を持っている。 また、空間の虚数軸は、宇宙超球の中心からの距離である。つまり、個体に働く時間を停止させることができれば、われわれの肉体は虚数軸に対して落下を始め、最終的には宇宙超球の中心に至り、そこでは時間の流れそのものが停止している。 その、宇宙超球であるが、直径は2200億光年と言われている。 我々が観測する138億光年の宇宙は先述の通り、「宇宙の地平線である」と説明できる。 たとえば、高い塔に登っても、そこからロンドンやニューヨークまで見えるわけではない。見えるのはせいぜい50キロ程度だろう。我々が住んでいる宇宙も、虚数軸に数億光年の高さがあるため、138億光年先に宇宙の端が観測される。実際には宇宙の半径は460億光年、最も古い星は300億光年ほど先に観測されるが、これも生活に支障がないし、受験の役にも立たなければ、恋の成就を左右することもない。無視して構わないだろう。

最初の生命

最初の生命

ハイアノールの宇宙神話は、最初の生命はエビのような甲殻類であったと伝える。 これは恒星の誕生に先駆け、それどころか、時間や空間、物質よりも早く誕生している。 時間や空間より先に生命が? 神様のようなものか? そう問われても、神様のことをよく知らないので、なんとも言えない。 まず最初、時間も空間も物質もない宇宙に「幽子」のみが存在した。その幽子は何個かわからない。1個かもしれないし、100個かもしれないし、無限大かもしれない。あるいは、存在していないかもしれない。空間もあるかもしれないし、ないかもしれない。それらはすべて、「観察される」ことによって発生した。 観察って誰から? 神様? いや、神様はちょっと待っていただきたい。一応はSFなのだ。 量子論で、「観測することで状態が定まる」などと言われることがあるが、この宇宙で最初の「観察」には観察する主体が存在しない。ハイアノールではこれを、「時間遡行による観察」としている。すなわち、現代の我々が原初の宇宙の状態を遡って観察・想像することで、宇宙が生じているという。 ループものと時間分岐ものの横行で「親殺しのパラドックス」が忘れられて久しいが、同等の矛盾がここに織り込まれていることに気づかれただろうか。とは言え、そもそも宇宙の中心では時間が停止しているというハイアノールの宇宙観だ。ここだけ特別なわけではなく、すべてが特別なのだから、むしろ問題ない。 やがてこの幽子に干渉縞が現れ、それが自己組成化し、「記録」と「複製」とを繰り返し、それが原初の「意識」のようなものを作り出した。同様の現象は星の内部にも見られ、太陽系でも太陽と木星には「意識」が生じていると言われている。 この初期の「意識」が第一世代の生命であり、宇宙超球中心から拡散するほどにパターンは複雑化し、やがて仮想的な肉体を獲得する。 こうして恒星の誕生に先駆けて生命が生まれ、この第一世代の生命の拡散によって宇宙超球は拡大した。

2番めの生命

2番めの生命

第二世代は、第一世代が物質を生成し、恒星が生まれたあとで生まれた。 こちらも物質ではなく、エネルギーグリッド上に生じた意識体。複数の神経節が連結した神経構造を持っていて、形状はタコに近い。 二世代目はタコか……。『浮遊大陸でもういちど』より

第一世代の生命が宇宙を観測することによって、表裏宇宙の分離が始まった。 そう、宇宙には裏と表があるのだ。 宇宙の観測と表裏の分離、これはどちらが原因でどちらが結果とも言えない。「幽子」が空間と反空間を生み出すと、連鎖的にそれは広がり、まだ形の定まらなかった「空間」を表と裏の2界に分離させ、表裏のある宇宙超球を作り出した。 そこに生まれたのがタコ型生命体で、空間そのものをエネルギーとして利用し、物質を生成、いまの宇宙の礎を築いた。 こうしてタコ型宇宙人が増え、空間からエネルギーを取り出すと、やがてそこにエントロピーが蓄積、大規模な真空崩壊を引き起こす。そしてそれが爆発的な連鎖反応を生じさせ、空間が物質へと相転移を起こしたのだ。

3番めの生命

3番めの生命

これは、相転移と呼ばれているが、実情は真空と物質の分離である。いまの宇宙は宇宙超球の表面に痕跡として残った第二期の宇宙であり、そこでやっと物質の生命体が生まれる。それまでの宇宙では、物質が意識を持つことはないと予測されていたが、それが覆った。 その第二期の宇宙で初めて生まれた文明は昆虫――集合意識を持った群体で、これが第三世代生命。その生命はやがて古のタコの叡智を得て、空間を操作するようになり、やがて宇宙の環境を破壊し、その環境に適応できず滅んでいった。 まるでイナゴのようであるが、滅亡は物質であることの必然、我々もやがてイナゴのように滅びる宿命であると、ハイアノールの学者たちは予言する。

「私たちもはるか昔は、生命はどうして生まれたんだろうって考えたんだよ。だけど宇宙のあちこちで、さまざまな生き物に会ってたどり着いた答えは、宇宙が生命を生み出したんじゃない、生命が宇宙を作り出しているということだった。そこには特定の種の意志が働いたわけじゃない。宇宙はただ、生命の捕食行動の結果によって広がっていっただけ」『浮遊大陸でもういちど』より

4番めの生命

4番めの生命

脊椎動物は第四世代に当たる。眼球からの情報を蓄積・分析するために大脳が発達し、脳梁によるデータ交換レートが上がると、それまで体の左右を対象に動かすために二系統あった神経束が統一される。しかし、大脳の処理には遅延があり、この遅延を補うべく様々な調整が入り、そこに「時間」という錯覚が生まれる。生物の「意識」とは、そもそも脳の遅延処理に由来する物理現象なのだ。意識が生じ、ここに来てようやく「時間」を理解し、未来の予測や過去の記憶・参照が可能になるが、その時間は高度に抽象化されたもので、本来の時間とは違ったものだった。 他方、甲殻類に見られるはしご型神経系を持った文明は、大脳がなく、時間を理解しない。彼人らは時間の方を固定して、その際のベクトル分布から3次元行列としての時間を得る。これは時間そのものではなく、第二時間軸と合成されている。第二時間軸は虚数空間軸に働く見かけの上の時間ベクトルであるが、これを分離させることで「虚数時間」「虚数距離」を得ることができる。これによって「虚数方向に虚数距離移動する」ことが可能となり、虚数と虚数を掛けてマイナス、すなわち時間の遡行を可能とし、タイムマシーンの発明につながった。

「漫画の登場人物にとって、ページ数は意味のない数字。だけど彼らにとって、『奥行』はページ数でしか捉えられない。それと同じで、私たちが『時間』として捉えてるものは、全く何の意味も持たない数字」『浮遊大陸でもういちど』より

以上が『浮遊大陸でもういちど』で設定された宇宙開闢からの物語だが、ブルーバックスを斜め読みした知識に、大本教とルドルフ・シュナイダーとドランヴァロ・メルキゼデクが魔合体されている。オカルトである。興味があるなら手にとっていただきたいが、どれも毒である。そしてわたしの世界観はその、とりあえず「読んだものはまとめて出力してしまえ」というような、言い換えるなら「知の闇鍋」みたいなものである。アフリカのドゴン族の神話にシリウスが白色矮星を含む三連星である情報が紛れ込んでいるというが、おそらくそれも「知の闇鍋」だろう。

第一~第五水準文明

第一~第五水準文明

さて、その『浮遊大陸でもういちど』に登場するハイアノールだが、第四水準の科学文明を持っている。 これはSFで宇宙文明を書くにあたり、果たして先端の宇宙文明はどんなものをエネルギー源としているかを考え、それに沿って文明の進歩状況を測ったものだ。 順に見てみよう。

第一水準文明

第一水準文明

第一水準は、とても牧歌的でロハスでナチュラルである。 自然エネルギーを直接利用し、自分たちではエネルギーを作り出さない段階だ。馬で車を引いたり、あるいは人力でボートを漕いだりがここに含まれる。 また、回転運動に変換しない化学反応の利用もこれにあたり、爆薬や電池、あるいは水素ガスの生成などもここに含まれる。これは第一水準でも後期の段階だ。この段階まで来ると第二水準へはすぐに移行するので、ここを第二水準初期と捉えることもある。 水車や風車を第二水準とみなす場合もある。熱エネルギーからの変換が第二水準の条件なので通常は該当しないと見るが、焚き火の上昇気流を用いる例などが確認されている。

第二水準文明

第二水準文明

第二水準は熱エネルギーを回転エネルギーに変換して利用する段階だ。 内燃機関や蒸気タービンがこれにあたり、ここには蒸気機関車から原子力発電までが含まれる。いまの地球文明はほぼこの段階に該当する。 第二水準文明は、エネルギーを得るために有限の燃料や資源等を必要とする。そのため、すぐに惑星の資源を使い果たし、他の星系へと旅立つ必要に駆られるが、資源を浪費していては宇宙を旅できないというジレンマがある。 事実、第二水準で宇宙文明へと進展した文明はいままで確認されていない。この段階では、他の宇宙文明から成熟した文明として扱われることはない。資源を取り尽くして滅亡するケースが圧倒的に多く、不老不死にある他の種からしたら、文明というよりは一時的な自然現象だ。よって、宇宙のどこかの星で見かけたとしても、積極的に保護することも、コミュニケーションを取ることもなく、外見や性格によっては家畜や愛玩用に利用される。 それでもメリットはある。第二水準に留まっている限りは、滅多なことでは宇宙戦争に巻き込まれることがないのだ。次の第三水準からは宇宙に出るので、そこではどうしても捕食関係から逃れることができなくなる。特に第三水準文明に顕著なのだが、自分たちの文明を維持、発展させるために、積極的に他の文明をサーチし、襲ってくる。

第三水準文明

第三水準文明

第三水準は、波動エネルギーを直接利用する。波動エネルギーというのは電磁波や熱振動、あるいは波や音。これを回転運動に変えることなく直接、あるいは波動から別の波動、たとえば熱から電磁波などに変換して利用する。地球でも太陽光発電などはこれに該当する。 ここへ来てようやく文明は有限のリソースから開放され、実質的に無限に近いエネルギーを得ることになる。第二水準までの文明は、リソース配分によって社会が構築されており、そのシステムは「財の移動にかかる税金」で維持されている。このため、無限リソースへのアクセスが可能になった段階で、社会システムは再設計する必要があるが、この段階で自滅する種も少なくない。現在の地球は、ちょうどこの段階にさしかかろうとしている。 第三水準初期の段階では、たとえば充電池などの化学反応を利用するため、得られるエネルギー量は限られるが、核融合から蒸気タービンを介さずにエネルギーを取り出せるようになると、完全に外部リソースを要さなくなる。前段階までは有限エネルギーを利用しているため母星を離れることはできないが、この段階からは積極的に宇宙に出て、他の星を侵略し始める。もちろん、当人たちに侵略の意図はなく、文化を伝播させるのが目的だ。彼らは自分たちに都合の良いように星の環境を作り変え、生態系の一部をケージで飼う。あげく、抵抗してくるものを未開人呼ばわりし、平和のために殲滅する。 この段階で、永遠の生命を手に入れる文明とそうでない文明があり、永遠の生命を手に入れた文明は、いずれ次の第四水準へと移行するが、その入手が遅れると人工冬眠しながら別の恒星系を植民するサイクルに入る。多くの場合、知能を持った宇宙船が主体となり、乗員を人工冬眠させたままで様々な星で資材をかき集め、人口の増加にそなえて船を拡張する。これが何万年か続くと、実質的に宇宙船が主体となって、内部の乗組員は放置したり、捨てたりするのだが、どうせ寝てるので、捨てられたところで気が付かない。 なかにはこの状態――乗員が人工冬眠し、船が完全にこれをコントロール下に置いた状態――で、第四水準に達するものもあるが、それは乗員の文明ではなく、船の人工知能が進歩したものであり、通常の第四水準文明とは区別される。

第四水準文明

第四水準文明

空間を操作する技術を身に着け、空間からエネルギーを得るようになるのが第四水準文明である。 空間を捻じ曲げたり、多重化したりできるようになり、ワープ技術を得る。第三水準文明の多くが、人工冬眠で宇宙を彷徨うのに対し、第四水準はそもそも宇宙を彷徨う必要がなく、他の星に行きたい場合には直接乗り付ける。このため、わざわざ環境の悪い宇宙へ出る必要などないのだが、第三水準文明が宇宙から侵略してくるために、宇宙技術も発達させざるを得ない。第三水準文明は、本人たちは人工冬眠し、自動化した戦艦で宇宙を彷徨い、たまにナンセンスなほどに巨大な船団を作り上げることもあり、第四水準文明とは言え油断できないのが宇宙の驚異だ。 この段階の文明は空間を操るので、エネルギーは主に、小型の装置に多重化させた空間の中に発生させた真空崩壊から得る。真空崩壊した空間は、宇宙超球内部の空間と入れ替えて、ほぼ無限に供給できると言われている。このエネルギーから原子を作り出すことも可能で、ハイアノールはこの技術を「マテリアライズ」と呼び、データさえあれば生命も含めてたいがいのものは作り出せる。 無限のエネルギーを利用できるが、そのぶん排熱が必要となり、余った熱は水素原子に変換して捨てているのだが、どうやらそれが宇宙にある物質の供給源になっているらしいことがわかってきている。 また、宇宙超球内部は実質的に過去の宇宙に繋がっており、そこに「真の真空空間を捨てる」という行為が宇宙の拡張、地球で言うビッグバン後のインフレーションに作用しているのではないかという説もある。 この段階の種は、その多くが遺伝子と細胞の自己修復機能を身につけ、不老不死となっている。また、脊椎動物よりもはしご型神経節を持つ甲殻類のほうがこの段階に達しやすいが、これは大脳の処理速度と、大脳の予測機能による時間への認識力などに由来する。ハイアノールには大脳の他に複数の神経節があり、離散的な思考が可能であったために、この段階の知性を獲得した。では、人類はどうかと言えば、ハイアノールの予測によると、第四水準に至る可能性はない。 不老不死の獲得は進化の停止を意味するので、第四水準になった段階の科学力を長く維持するケースが多い。肉体がもう変化しないので、環境の変化に弱く、住んでいる星の環境が変われば強制的にそれを変えるしかない。それすらも難しくなったら、他の星に移り住むより手はない。不老不死は個にとってはメリットがあるが、種にとっては死と同じだ。

第五水準文明

第五水準文明

第五水準文明では、時間を操作できるようになると言われているが、実際にはよくわかっていない。 その痕跡が見つかることはあっても、その姿が観測されることはなく、すでに有限宇宙を飛び出して宇宙超球内部に進出しているとも考えられている。 ――と、物語本編が、第五水準文明を探すフレア(ヒロイン)の話になるので、第五水準についてはあまり深く描写されていないが、いずれにしても人類からしたら神のような存在だ。 本編でフレアたちは、第三水準文明との戦いを振り返りながら、やがて第五水準文明と接触したときに備えるが、この第三水準がどのようなものかは、拙作『勇!! なるかな』の話中話でも取り上げられている。 そこでは『老魁』という名で呼ばれているが、それに関しては次々章で詳しく見ることにする。そのまえに、演歌の起源について語りたい。

演歌の起源

演歌の起源

高校を出てからは、古澤興行の専務に収まっていたが、お抱えのタレントは相変わらずの地方巡業。潮目が変わったのが、昭和46年。五木ひろしのメジャー再デビューの頃。ここから演歌が脚光を浴びるようになった。演歌の起原にはいろんな説があるが、俺の実感ではそこが演歌の始まりだ。よこはま・たそがれがレコード大賞を獲った昭和46年12月31日。この日、全国の飲み屋街で受け継がれてきた『流し』という芸能が、メジャーに昇格した。『昭和58年の宇宙移民』より

拙作『昭和58年の宇宙移民』からの引用だが、演歌の起源は五木ひろし『よこはま・たそがれ』からだ。これほど明確にはじまりを特定できるジャンルも珍しい。

五木ひろしと同時期に森進一も登場するが、森進一は昭和歌謡であって演歌ではない。またその前にいた三波春夫や北島三郎などは民謡で、これも演歌ではない。

そしてこのあとに出てくる山本譲二や細川たかしは、従前の北島や三波などとほぼ同じスタイルを取るが、こちらは演歌というジャンルが生まれたあとでもあり、演歌に分類される。五木ひろしによって演歌というジャンルが生まれ、その範囲が広がり、最終的には民謡とムード歌謡とアリラン系とひっくるめて演歌と呼ばれるようになった。

アリラン系というのは、俗に言う古賀メロディを指す。具体的には『影をしたいて』『東京ラプソディ』『二人は若い』などが挙げられよう。

戦前の歌謡曲には、民謡系、歌唱系、ジャズ・ブルース系があり、戦後に勢いづくのがアリラン系で、これらすべて、なんならグループサウンズや和製エルビスのロカビリーまで合わせて生まれたのが演歌で、日本音楽界が誇る至高の芸術だ。それが演歌、ジャパニーズ・ブルースである。

何が言いたいかと言えば――

リン・ミンメイは演歌を歌うべきではなかっただろうか

とは言え、初代時空要塞マクロス放映時の演歌は世代分断の象徴のような音楽だった。演歌好きは年寄りに偏り、若者は耳を貸さない。それもまた当然で、そもそも演歌は「飲み屋」で聴かれる音楽だった。昭和歌謡やジャズ・ブルースのように、ステージの上の声を聞いたわけでなく、隣の席に座る弾き語りの男と郷愁を分かち合った半径1メートルの世界。それを若者と共有できるわけがなかった。

しかし、演歌を愛していた年寄りたちはもういない。ボンタン履くなゲーセン行くな靴下もパンツも白一択とうるさく言っていた大人たちは消え去り、演歌はキッチュな日本文化を象徴するアイコンとなった。

想像してごらん。

ゼントラーディ軍との死闘を極めるなか、三味線の音と

老魁

老魁

さて、第三水準文明であるが、熱を機械的な装置を介さずに電気や重力や磁気に変換する機構が一般化してからがこれに当たる。地球でも小規模なものは実現しているが、一般化しているとは言い難い。

第三水準に達した文明は往々にして宇宙に出るのであるが、文明それぞれに「人口を逃すため」「まだ見ぬ星を開拓するため」と理屈を述べるが、それ以前にどうやら、「生命というものはそういうもの」らしい。船を与えれば漕ぎ出すし、スコップを与えれば掘る、言葉があれば議論する。なんらかの手段が目の前にあれば、目的はどうあれ、行い、理由はあとでつける。

宇宙に出た文明は遠い別の星系を目指して旅をするのだが、ここで、人工冬眠するか、船内に

「老魁 。数億年前に滅びたゴルゴン文明が残した宇宙船だ。その中のグライアイ群と呼ばれる群体で、ペンプレド、エニュオ、デイノーの三隻が融合している。老魁は自己補修機能を持ち、永久に宇宙を彷徨い、保守用の素材を収集するが、搭乗員は何億年も昔に滅んでいる」『勇!! なるかな』より

拙作の『勇!! なるかな』は、登場する漫画家たちの世界観が現実に現れるというスタイルを取るのだが、その話中話のひとつに第三水準文明が登場する。 引用した宇宙船がそれであるが、乗員は昆虫に似た甲殻類で、主人公が遭遇したときには乗員は滅びて何億年かの時を経ている。 滅亡した後も乗員は船によって品種改良され、船の機能を維持する使い魔、あるいは素材として生かされている。このため、船の内部はその昆虫類が吐いた繊維で覆われ、腐海のようになっている。船体に空いた穴は、穴埋め用に進化した昆虫が集まってきて、血小板が血管の傷を修復するようにして塞ぎ、船体と同化していく。そのせいで船全体が昆虫の甲殻でツギハギされているように見えるが、もとは金属製の船であった。 この船は、戦闘機に改造した元乗員をコントロールして主人公を襲わせる。戦闘機乗員は二種類の高温の体液を噴射し、その化学反応による急激な熱膨張で推進力を得る。また別の体液の噴射で遠距離攻撃を行うほか、長く神経節を曳いた棘を誘導弾のようにコントロールし、近距離では脚による接近戦を行う。 変わり果てた姿をしているが、もとは文明を持ち、いずこかの惑星に降り立つことを夢見たどこぞの異星人である。人工冬眠の眠りにつく前、「目覚めたら結婚式をあげよう」と約束を交わしあった恋人もいたが、恋人も戦闘機に改造され記憶もなくともに異星にて敵と死闘を繰り広げるのも亦た楽しからずや。その乗員が寝てる間に「老魁」は虚数空間への移行手段を獲得した。我々人類はどうあがいても、やがて宇宙が終焉を迎えたら死ぬしかないが、「老魁」はそれを超越する方法を知っている。 元はと言えばペルセウス神話になぞらえた話だった。 ペルセウスは女神アテナの言いつけで、蛇の髪をしたメデューサを倒しに行くが、その道程でニュンフと呼ばれる幼い妖精たち、グライアイと呼ばれる三位一体の老女神の力を借りる。そのグライアイを象徴的に描くことを目的に設定したのだから、元はSFではない。しかしこの「終焉後の宇宙を知る」「乗組員が滅び、船が意志を持っている」という設定は、ことのほかお気に入りで、他の作品にも引き継いでしまった。 と、いうわけで、次に『浮遊大陸でもういちど』で、ヒロインが撃墜した宇宙船を見てみよう。こちらは地上に落ちて、自己修復の最中であるが、撃墜されてから10万年ほどの時が流れている。ちなみに、ヒロインは第四水準文明人であり、不老不死である。

「自己修復機能があって……外殻があるでしょう? このあたりは全部吹き飛ばされていたみたいなんだけど、かなり復旧してる」 それじゃあ、ひともなかにいるってこと? 「うん。推定だけど、四〇万人がコールドスリープしてる。修理はオートで、終わったら、また新しい星を目指して飛んでいくんじゃないかな」 ―― 中略 ―― 「繁殖期みたいなものがあって――たぶん、居住区の増設に合わせてだと思うんだけど、一斉に住人が起きて、性交して、繁殖して、また眠りについて、というサイクルはあるみたい」『浮遊大陸でもういちど』より

第三水準文明なのでワープ技術もなければ、ワープシールドもない。なので、ヒロインたちにとってはコールドスリープ中の宇宙船は水族館のようなもので、見学し放題だ。ヒロインは不老不死であるとは言え、脳の記憶容量は我々と大差ないので、10万年もまえのことは覚えていない。記録でははっきりとヒロインが撃墜したことになっているが、まるで他人ごとのように、内部を案内してくれる。 この第三文明人は猫のようなフォルムをしていたとの描写があるが、詳細は本編に譲るとして、次にまた別の作品、『La Luciole』に登場するものを見てみよう。こちらはピンインでLǎo Kuíと表記されるが、同じものだ。

「滅びた文明が残した宇宙船。旧時代の先駆者を意味する。人工知能だけが生き残り、宇宙をさまよい、星や宇宙船を見つけては捕食し、何千億年も生き続けている。オモダルもやがてその、Lǎo Kuíになる。その発生のメカニズムを明らかにしたかった」『La Luciole』より

こちらは「何千億年」と、先述のものよりずっと古い。宇宙の終焉と開闢を何度も乗り越えてきたことになる。ただしこちらはウワサだけで、実物とは遭遇しないので、乗員がどういうタイプなのかは言及がない。地球で開発されている「人工天体」が、やがてそのLǎo Kuíになると彼人らは警告する。 『La Luciole』は、地球が滅び外宇宙へと脱出する、言わば老魁の誕生時の話になる。全編通してアンドロイドと人間の価値観の違いが描かれ、また、人類の文明の起源もアークトゥルス星にあることが示唆され、宇宙における文明伝播サイクルがぼんやりと描かれるのだが、そのアークトゥルス星人が地球に来た痕跡が、砕かれたアステロイド・ベルトである――という建付けで物語は展開する。

エウノミア外来説

エウノミア外来説

エウノミアと聞いてピンと来る人は幸いである。偏屈なSFにその単語を見つけたとき、それがアステロイド・ベルトの小天体だと気がつくのだから。 しかし、SFはウソに塗れている。フィクションという錦の御旗のもと、どこまでが定説でどこからが仮説かわからないものが少なくない。これが宇宙戦艦ヤマトなら、戦艦大和が太平洋戦争で沈んだのは史実だが、ガミラス星からの侵略はフィクションであろうとわかるが、アステロイド・ベルトの天体を持ち出されても、それにどんな由来があるかはわからない。つまり、やりたい放題だ。科学との接点を匂わせながらそれらしい名詞を並べて嘘八百を語るのは、SFの常套手段だ。

まだ星があった頃のデータからの推測になるが――太古、火星と木星の間に惑星セレスがあり、2つの衛星、フローラとテミスを従えていた。そこに太陽系外からエウノミアが侵入、フローラに衝突、その衝撃で衛星軌道からはじき出されたテミスが更に何億年かのちにエウノミアと衝突し、これらの破片によってフローラ族、テミス族、エウノミア族を擁するかつてのアステロイドベルトが形成された――という天空の物語が、定説として広まっていた。『La Luciole』より

どうだろう。 あまり詳しくないひとなら、なるほどそんなこともあるかもしれないと思うかもしれないが、じつは、ありえない話である。 とは言え、この『La Luciole』にはあり得ない話がいくらでも出てくるのだから、賢い人はもはやここにツッコんだりはしない。その昔、『銀魂』という漫画に読者から「銀魂の日本史って変じゃないですか? 日本史もう少し勉強してほしいです」というハガキが寄せられたとき、作者はこう答えたそうである。 「まず江戸時代に宇宙人はいません、勉強してください」 こうして、天文学に強いひとはスルーし、弱い人はエウノミア外来説を信じるという不幸な状況が生まれてしまうのだが、まがりなりにもSFとジャンルしたものを書く身としては、あまりにも不誠実だ。この際なので、謝っておきたいと思う。 ごめんなさい。 実はな、坊。 アステロイド・ベルトにも、地球や火星と同じように、星になりかけた時代があったんじゃ。それがまだ惑星にはならず、そうさのう、月の3分の1くらいの固まりがいくつか出来かけた頃かのう、隣の木星さんが星間ガスをたくさん集めて巨大化していたそうな。 「ごめん、マジもう自制効かなくなって来たわwww」 「いや、それ、無責任では?」 「こっちまだマントルとかできてないんですけどー」 木星はどんどん、どんどん巨大化していって、重力もどんどん増えていったんじゃ。せっかく生まれかけたテミス、エウノミア、フローラも、大気を剥ぎ取られ―― 「ちょ! やめて! 大気持っていかないで!」 「ごめんwwww 制御無理wwwww」 と、木星の巨大な潮汐力で大地をガタガタ揺らされ、軌道をぶんぶん揺さぶられておるうちに、コナゴナに砕かれてしもうたんじゃ。 それでいまもアステロイド・ベルトには、テミス族、フローラ族、エウノミア族みたいなグループが残っておってのう。それはそれぞれ星になりかけていた頃の名残なんじゃよ。 というウソっぽい古老の語りが、現実にはより真実に近い太陽系の歴史であるらしい。『La Luciole』に書いたように太陽系外から星が飛んできてアステロイド・ベルトにちゃっかりとどまるというのはあり得ない。ビリヤードを思い浮かべればわかる通り、同じ質量の球が真正面からぶつからない限りは、それぞれの球は弾かれて2方向に飛んでいくことになる。 弱音を吐かせてもらうが、プロットの都合ででたらめな設定をしてしまったが、本当ならネタばらしなどしたくなかった。どや顔でエウノミア外来説を語りたかった。ロマンがあるじゃないか。しかし如何せん、辻褄が合わない。改めて解説するとなると、本音を吐くしかない。 ここで少し、『La Luciole』で大きな位置を占めるアークトゥルスについて触れたいと思う。アークトゥルスと聞いてピンと来る人は幸いである。偏屈なSFにその単語を見つけたとき、それが先端の文明を持つ宇宙人だと、気がつくのだから。 アークトゥルスはオカルト・サイケデリック界隈では有名な星だ。オリオン座やシリウスは悪役にされがちだが、アークトゥルスやプレアデスは良い宇宙人として描かれがちである。 人類の起源をシリウスだ、アークトゥルスだ、と設定すれば、オカルト・宇宙神話系からは「来た来た来たー」「ここでアークトゥルですかー」「するとなにか意図がありますなー」のような声が聞こえてくる――とまあ、そこまで行かなくても、「あーなんか聞いたことある。文明があるって言うよねー」くらいのイメージは想起される。 本来そんなイメージに頼ってSFを書くのはおかしいのだが、世のSFの半分は似たようなものだ。 しかし、その程度の意識で書いているおかげで、後に筆者自身がそのアークトゥルスという概念に振り回されることになる。なってしまったのだ。全7章構成の長編小説で、最初に「アークトゥルスから来た」と書いてしまったのが不幸の第一章だった。 ノリノリで一章を書き終え、さあてディティールを詰めるかーと思ったあたりで、アークトゥルスがじつは赤色巨星であることを知るが、後の祭りだ。ひと、住めねえじゃねえか。アークトゥルスから攻めて来てるったって、だいたいどうやってアークトゥルス星人だって見破ったんだ。来るにしてもどうやって来たんだ? ワープ? 本編中では「地球からもアークトゥルスへワープする」みたいな話題も出てくるが、その場合時間を遡行することになるが、辻褄は合うのか? のようなことを悩みながら、のたうち回って書いている部分があるので、そこをニヤニヤしながら嗜むのも、ひとつの楽しみ方ではないかと思う。 それでも、書いちゃった以上はしょうがない。アークトゥルス星人はもう、来ちゃってるんだもの。劇中でアークトゥルスを代弁する少年の話が正しいとするなら、アークトゥルスの宇宙船は太陽系に入るあたりで老魁=第三水準文明の宇宙船に遭遇し、食われている。その後、その宇宙船がセレスに衝突した――とは語っているがエウノミアがその宇宙船だとは語っていないので、そこはなんとかセーフ。言い逃れの効く範囲に留まったつもりだ。 ウソがウソにならないように、さらなるウソで固める。SFを書くのは、アインシュタイン・スイーパーだ。間違ったパネルをめくるとアインシュタインがでてきてにゃーとか言ってゲームオーバーになる。 最初は単なる思いつきだった。 四次元の構造を持つ結晶が宇宙で手に入り、それを求めてひとびとは宇宙へと出稼ぎに行く。それは、アステロイド天体に由来するエウノミア・クリスタル―― そこでとどめておけば「枠をはずさないSF」だった。エウノミア外来説まで行ってしまったら「枠をはずしたSF」だ。そんなことはわかっていた。枠を外そうが外すまいがSFはSFなのだ。しかしこの「思いつき」を正当化するためにずいぶんアクロバティックに物語を展開させた。設定など好きにすれば良いという話でもあるが、物理法則を変えなければ辻褄が合わないとなると、途方にも暮れよう。執筆も終盤に差し掛かるころ、物理法則を変えるか、いままでの設定を誰かの妄想にしてしまうかで悩むのである。 いや、そも宇宙の直系は2200億光年などと言っているわけだから、別にエウノミア外来説くらいはどうにでもなる……いやいや、2200億光年なんとかしろよ。捨てろよ。惑星軌道のことも忘れてひゃっほう!の方が書き手としても難易度低いぞ、とも、思ったり、思わなかったり。 ところでわたしは、タイムマシーンとワープが出てくる話はすべてSFではないと思っている。タイムマシーンがあると物語は基本的に成立しないし、ワープができるんだったら宇宙空間意味ないし、隣町のヤクザと戦うのと変わらんじゃないか。と、思うのであるが、その「隣町のヤクザと宇宙で戦う」というノリに近い作品、それが次の章で紹介する『昭和58年の宇宙移民』である。

二重螺旋宇宙船

二重螺旋宇宙船

『昭和58年の宇宙移民』に登場する移民船「ニニギ」は遺伝子と同じ二重螺旋の形をしている。

ニニギは円筒状のブロックを23個ずつ連ねた2本の長い棒のような形をして、その2列のブロック群はそれぞれ、コノハナサクヤ塔、イワナガ塔と呼ばれる。 火星や金星への移民船はドーナツ型をしているが、太陽系外への移民船はこれとは異なる。光速近い速度で数十年から数百年飛行するため、星間ガスの抵抗を無視できなくなり、進行方向の断面積は可能な限り小さく設計される。このためニニギ各塔の外観は、銀河鉄道を彷彿とさせる直線形となる。これを人工重力を発生させるため、梯子状に連結させて回転させると、先頭のブロックと後方のブロックの同期のずれで二重螺旋を描く。宇宙を行くニニギの姿は、僕たちの遺伝子そのものだった。『La Luciole』より

という移民船ニニギの描写であるが、情報量が多く、どの語をどの順で並べるべきか、何度も書き直した記憶がある。書かれたものを読むともうどこで躓いたか思い出せないのだが、それでもまだまだ目が泳ぐ感が残る。ここだけで丸一日以上を費やしているのに、それでもだ。 と、いうのはさておき。これだけでは形状を想像しにくいかもしれないが、新幹線を2本想像して欲しい。それぞれ23両編成のながーい新幹線だが、これを、背中向けに並べて、間を棒で繋いで、はしご状にしたものを想像して欲しい。これを、人工重力を発生させるためにくるくる回すのだが、亜光速で飛んでいると、先端の方と後ろの方とでは時間軸のズレが生じ、二重螺旋に見える――というのが、宇宙移民千ニニギの形状である。 ニニギは今治市の造船所で鋳造され、いくつかの部材に分けられて種子島の宇宙センターから打ち上げられ、組み上げは軌道上で行われる。 そこに成田を始めいくつかの空港から、200人乗りのシャトルで乗員が運ばれ、最終的には2万人程度の人口を人工冬眠させて、シリウス星系の星を目指す。 乗員は基本的に旅程のほとんどを人工冬眠で過ごすが、起きているのも自由で(ただし、食料が供給される量は限られているので、寝ないと餓死する)艦内にはプールやゲームセンターなどのレクリエーション設備が整えられている。 『昭和58年の宇宙移民』ではワープ技術はなく(後にシリウス星系でそれ以上の技術に触れるわけだが)、基本的には物理的に加速して速度を上げて、外宇宙を目指す。 しかし、なにもない宇宙空間と言えども、星間物質がある。それが亜光速で数十年に渡って船体に叩きつけられるわけだから、それは大気圏突入にも匹敵する巨大なエネルギー量に違いない、さすがにそれなりのシールドがなければなかの人類は茹だってしまうと思ってこの形状にしたわけだが、実際に計算してみると大した量じゃなかった。さすがは真空。予想以上にスカスカだった。いまならChatGPTに計算させるが、当時は地球大気の密度や大気圏突入にかかる時間などを調べて導いたものだが、その計算があってるかどうかはわからない。 それでもまあ、宇宙には分子雲的なものもあるかもしれないし、相対性理論まで加味して計算しろと言われるとそこまでは手が回らないわけで、とりあえず形状は「活き」とした。 後にこのニニギのイワナガ塔とコノハナサクヤ塔は分裂してそれぞれ一本鎖になるわけだが、「回転して人工重力を発生させる」と書いてしまったせいで、少し困ったことにはなった。宇宙戦艦ヤマトも銀河鉄道999も回転せずに重力はあったわけで、なんならスター・ウォーズの戦艦にすらその装置は備わっているわけで、回転して重力を生み出す!なんて言わなければ、分離後もしれーっと重力があるままで通せたが、言っちゃったのだ。「回転で重力を生み出す」と。二重螺旋がほどけちゃったらもう、重力があることにもできないじゃないか。SFは、極力余計なことは言わないほうがいい。 ところでこの、「回転によって人工重力を発生させる」というのは、どのSFでも半ば常識化しているが、嘘だと思う。キャプテンハーロックがアルカディア号の甲板に立つと風で髪やマントが揺れるが、同じくらいにはナンセンスな話だ。 せっかくなので、トピックを分けよう。

機動戦士ガンダムのスペースコロニーは実現しない

機動戦士ガンダムのスペースコロニーは実現しない

少し考えればわかることだが、機動戦士ガンダムに出てくるオニール・シリンダーと呼ばれるような人工天体では、足を地につけている人類は重力を感じるが、飛んでいる鳥や虫は重力を感じない。場合によっては姿勢を制御できない鳥や虫もいるに違いない。

鳥が飛べないだけじゃないか、というかもしれないが、問題はそこに限らず、受粉のために

人工冬眠

人工冬眠

次にその、人工冬眠について語るわけだけども、これも科学的にはなんの裏付けもなく、ネタで使うときは、じつは困っている。たとえば――

「なかはマイナス一二六度の超高圧アモルファス氷。肉体の熱循環を完全に吸収するので、ほぼ完全に代謝が抑えられる。原子配列に生じるエラーは検出されて、覚醒時に補正されているみたい。あとは、記憶の一部に欠損が生じるので、こちらのブロック――」『浮遊大陸でもういちど』より

「超高圧アモルファス氷を使えば肉体の熱循環を完全に吸収する」というエビデンスはない。しかし、うっすらと聞き覚えのある難しい単語を出されたら、「ああ、はい」としか言いようがなくなるもので、それを弄するのもSF作家の持つ「技」なのであろう。 こういうのは、科学的に小耳に挟んだ単語だったら「量子もつれを利用して原子の状態を管理している」でも「細胞を非中性プラズマ化させることで通常の相互作用から隔離している」でも、何でも良いのである。聞かされたほうも、「その単語知ってるwww しかしここで使うかwww」とニヤニヤしながら読むのであろうし、それが近ごろのSFの主流をなしているとも言える。 さて、本題に入ろう。 人工冬眠には大きく分けて2種類がある。 リスやクマのように代謝を落として眠りにつく、通常の「冬眠」パターンと、冷凍して完全に代謝を0に抑えた「凍結」パターンだ。 冬眠パターンだと、完全に代謝がなくなるわけでもないし、歳も取るので、長期間の宇宙旅行には向かない。半年か1年を寝て過ごすには良いが、逆にその半年か1年をなぜ寝る必要があるか知りたい。リスやクマみたいに冬に食料がなくなるわけでもなかろう。人間の生命維持に必要なエネルギー量は1日あたり8から10メガジュール。太陽光パネルなら畳一枚で賄える。畳一枚ぶんくらいなんとかならんのか。あるいは人工冬眠装置を積むスペースにカロリーメイトでも積んどけという話ではないのか。 凍結のパターンだと、これは人間で成功した例もないし、成功するとも見込まれていない。 金魚などの小動物では、液体窒素で瞬間冷却し、それをお湯で戻したら「元通りの金魚に戻った」という例があるが、「元通りの金魚」かどうか、金魚本人にしかわからんじゃないか。脳細胞は破壊され友人の顔など忘れてるかもしれないし、臓器の一部は不可逆的に破壊されたかもしれない。水のなかですいすい泳いだからって人工冬眠の成功だと言われたのでは金魚もたまるまい。 人体というのは各部位が協調して動いているわけだから、冷凍時も解凍時も一気に行うか、あるいは均一に行うかしなければ途中で死んでしまうし、死なないまでも不具合が出てしまう。それを例えば、マイクロマシーンなどを用いて均一に冷凍したとしても、じゃあ冷凍中に完全に代謝が止まるかというとそうでもない。低温でもゆっくりとではあるが酸化は進むし、水分は蒸発する。冷凍したお肉がパサパサのスカスカになるように、人間も変わるのである。 ところがである。引用箇所に「原子配列に生じるエラーは検出されて、覚醒時に補正されている」とあるように、昨今のSFでは解凍時にデータの補修をするものが少なくない。おそらくどの作者も「人工冬眠無理あるわーwww」と考えたのであろう。また、「冷凍中も特殊な酵素やRNAの働きで、細胞の劣化が修復されている」と設定したものも見られるが、冷凍環境で働かされる酵素も辛かろう。それにぶっちゃけ酵素が働くのなら、それは冷凍ではない。SFのそこかしこに「人工冬眠無理」の本音が覗くのであるが、しかしここまで来ると、むしろ寝る理由がない。酵素やRNAで細胞の劣化が修復されるなら、起きている間にそれをやればよいのだ。細胞が劣化しない、すなわち不老不死なわけだから、寝る必要もない。 そして実を言えば、現実的問題として、不老不死のほうが冷凍睡眠よりも実現が早い。 いまのSFはだいたい70年代くらいには雛形が生まれた。その頃はバイオスフィア2の実験のまえでオニール・シリンダーにも現実味はあったし、遠い宇宙へ行くための人工冬眠も「いずれは実現する技術」と思われていた。空間は重力で曲がるから、これはきっと科学でも捻じ曲げることができるに違いないと考えたし、逆に「不老不死」はお伽噺だった。 では、いまはどうかというと、バイオスフィアは破綻したし、人工冬眠も科学的論拠がないし、空間を曲げるようなエネルギーを人類は作り出せないが、不老不死は一部では実現の可能性が見えてきた。 あるいは機動戦士ガンダムも70年代末で、当時はステルス戦闘機が存在しない。そこでミノフスキー粒子が生まれたわけだが、80年代初頭にステルス機が登場する。以降、迷彩用途であれば電磁波吸収や光学迷彩のほうが幾分科学的ではあるが、それ以降もあの世界観はミノフスキー粒子に支配されている。これはガンダム制作者がというよりファンの方がそれをガンダムの世界観として固定化させている。 もちろんこれらもあと30年もすれば変わる。SFってのは、あくまでも「いま」の科学力の延長である。――はずだが、多くのSFは概ね70年代の延長にある。 70年代80年代の頃にはSFは「未来の話」として捉えられていた。それが、いまではファンタジーの隣くらいに位置する「特定のシチュエーションの世界の話」だ。 これでは昔のSFにあった「いまの科学技術を延長していくと、やがてこうなるよ」という警句も仕込みにくい。SFのたいがいの前提条件は破綻しているし、今流行りのマルチバースと能力バトルに至ってはフィクションであってもサイエンスじゃない。 ちょっと脱線することになるがこの、マルチバース。その存在を肯定する理論物理学者のマックス・テグマークはこういう。 「数学的に可能なら、それは実在する」 んんーっ? ならば、虚数のりんごは存在するのか? テグマークは「数学的構造こそが実在そのもの」であると主張するので、その回答はこうなるだろう。 「数学的には虚数のりんごは存在する、しかし、我々にはそれを観測できない」 それを世間一般では「存在しない」というのではないのか?「虚数のりんごが存在する世界」と「おまえの頭のなかの妄想」は同じじゃないのか? これは、一般に考える以上に由々しき問題である。このテグマークの論の正当性を認めると、次の命題が真になるのである。 「科学的に『神』は存在しないが、『虚数個の神』は存在しうる」 んんーっ? その「虚数個の神」と「おまえの妄想」とはどこが違うのだあっ? つまり虚数次元を設定してしまえば神だろうが悪霊だろうがSF文脈で出し放題だひゃっほう! って、んなわけあるかーっ! オレは大助かりだが、読者がついてこねーわ! と、大真面目に考えてしまうのだが、マーベル・シネマチック・ユニバースなどはほぼそれをやってる。本当にこれでよいのか? ここまで見てきた通り、わたしの作品には人工冬眠をベースにしたものが多い。もし本気でいまの科学をベースとしたSFを書くとしたら、これらは書けないことになる。じゃあ書くなよと言われそうな話だが、書きたいんだもの。書きたいものはどうしようもないじゃないか。 わたしがやっているのは、70年代の古いタームを「第三水準文明」と置き換え、最近の新しいタームを「第四水準文明」として対比させることのように思う。それを通してレトロSFがやってきたように「科学批判」をするのではなく、「レトロSFの残した遺産への批判」が、わたしのSFの基調であろう。そういう意味では、わたしのSFはSFではなく、アンチSFなのだ。そこに科学的論拠など、なぜ必要になろうか。 などと思いつつ、それでも人工冬眠と書くたびに、後ろめたさは感じている。

オモダルの人工重力と環境

オモダルの人工重力と環境

「巨大な人工天体を地上に落としたい」と、思ったことのあるひとは少なくないだろうが、実際に落とすとなると、その天体の設定だけで小説1冊分になる。それが、拙著『La Luciole』である。 普通、SFにはテーマがあり、多くの場合は「AIに頼ってるとこんなことになるぞ」「太陽光発電のもたらす未来はこんなだぞ」という警句になるのであるが、『La Luciole』は「人工天体を地上に落としたかった」だ。しかも、「人工天体が落ちた結果、こんなことになった」でも、「こんなことだから人工天体は落ちてしまったのだ」でもない。落とすだけで一苦労、という話だ。 こんな話を聞いたことがある。 月は、地球に別の天体が落下して、そのときに噴き上がった溶岩が冷えて固まったものだ、と。その別の天体は太陽と地球の重力均衡点のうちのトロヤ群というところに宇宙のチリが集まってできた天体で、それが摂動によって軌道を外れ、地球に落下したのだ、と。 なるほど。 それを人工的に再現してみるのも面白いかもしれない。 そう思いたち、件の説に従って太陽地球系のL4ラグランジュポイントに巨大な人工天体を築き始めたのだが、困ったことに材料がない。月を材料にしてもいいが、それは実質的に月を移動させたことになり、それはそれで動機からして別のものになる。 ならばアステロイド・ベルトの岩石を集めよう。あそこにはけっこう岩石がひしめいているイメージがある。そこで、自動化したアンドロイドでアステロイド・ベルトの小天体を集めたのだが、予想外に少なかった。全部集めても月の1割にもならないのだ。 試しに木星の周りをまわる岩石群や小さい衛星、火星の衛星のフォボスやダイモスも足してみたが、ぜんぜん足りない。これはもう、海王星の外側を回るエッジワース・カイパーベルトまで行くしかないと、アンドロイドの一部を派遣したのだが、そうなると人工天体の成長にえらく時間がかかる。 それでまあ、1000年ほどの時をかけて人工天体を成長させたのだが、そうなってくると、1000年後の人類はなにをしているのだ? いったい何のモチベーションがあって1000年もの間人工天体を作り続けるのだ? 1000年後の未来世界でアンドロイドはどこまで進化しているのだ? と、いろんな疑問が湧いてでて、それらをプチプチと潰しながら設定を埋めていった。 人工天体の名を「オモダル」という。 オモダルは1000年かけて成長していくのだが、1000年経っても月の質量の半分にも満たない。しかし人類がこの星で繁殖するには重力が必要だ。SFでよく火星移民の話題が上がるが、重力がないとおそらく胚発生しない。太陽系内の移住先としては、重力的には金星しか選択肢がなく、金星の表面は灼熱地獄だと言われているが、昨今の地球も温暖化でずいぶんと温まってきているので、まあ、大差ないだろう。 1Gに近い重力を生み出すには途方もない質量が必要になる。ハンドメイドの星にそれを求めるなら、人工重力を発生させるしかない。 ということで、オモダルの内部に「グラビティ・スフィア」と呼ばれる球を設定して、その中にあるリングが亜光速で回転して空間を歪ませて重力を生み出すように設定した。 それで本当に重力が発生するのか? と聞かれてもわからない。似たようなネタはどこか他でも読んだことがあるし、おそらくするのだろう。 ただし、この重力は複数の角度のリングが回転して作り出しているものなので、隙間があるし、均質なものではない。たとえばオモダルにはボレアス(Boreas)、ゼフィロス(Zephyros)、オーロラリス(Auroralis)と呼ばれる衛星があり、それぞれ無重力とされているが、重力の不均一な揺らぎによって、一部では重力が発生している。しかしそれがどこに、どういう原理で発生しているかは筆者にはわからない。複数のリングから発した重力波が干渉し合うかどうかもわからないし、そもそも見かけ上の質量でしかないものが重力波を出してるかどうかすらわからない。ここまで来るともう、たとえ筆者の説明が間違っていたとしても、この世界では「そういうもの」なのだとしか言いようがない。 しかしこれもまた小説だから救われているが、オープンワールドのゲームだったら、どこがどんな理由で重力が強いというマッピングが必要になる。これもまあ、「そういうものだ」で押し切るのではあるが。 そしてこのグラビティ・スフィアのお陰で、地磁気も生み出され、太陽風や宇宙からくる高エネルギー粒子を防げるようになった。これもまた、「なぜそんなことがおきるのか」と問われても明確には答えられない。グラビティ・スフィアは重力も発生させるし、地磁気も生み出すのだ。これもまた、そういうものとしてご了承願いたい。 と、これでようやく人類がオモダルで暮らせるようになったのだが、そこにあるのは800年後や1000年後の世界だ。10年20年先の未来さえ想像もできないのに、800年後? いったいどんな国があり、どんな言語が話されているかもわからないし、そもそも「国」という枠組みはまだ機能しているのか? などと思いながらも、それなりのディティールは作っていったが、あまりにも現実から離れると――いや離れているのだが――なにも想像できなくなってしまう。イメージを想起するきっかけとして、何かしら現代とリンクがほしい。それで「地球にあった諸々の遺物が集められているのだ」と言ってみたが、1000年も経てば紙もプラスチックもボロボロになる。 「これがボロボロになった21世紀の遺物だ」 「で?」 一瞬話題に出ただけで先につながらない。 そうだ、酸素がなければいいんだ。 酸素がなければ紙の劣化も抑えられるだろう。 「そんなわけで、オモダルには酸素がないことになりましたー!」 「ええーっ!? マジかーっ」 「住人は『二酸化炭素除去装置』を装着してくださーい! 呼吸の必要はありませーん!」 「んなこと急に言われてもー」 こうして住人たちには「二酸化炭素除去装置」が配られ、そこから毎日コイン1枚程度の炭素の塊が排出され、これが呼吸を代替するようになったのだが、そこは「息をすると呼気から酸素が奪われる」という呼吸すればするほど死に近づく謎の世界だった。 そこまでして人類がオモダルを成長させる理由は? となるともう、「宇宙人が迫ってきている」しかない。 「そんなわけで、宇宙人が攻めてきましたー!」 「聞いてねーよそんなことー!」 「だって攻めて来たんだもん! 戦わないと死ぬよ?」 「かんべんしてくれよー」 しかも長期的に侵略を続ける連中だ。すぐに解決してもまずいので、敵の本星は何光年も彼方にあると設定したが、はたしてなにが目的で侵略してきたの? 一気に攻め滅ぼさない理由はなに? というのもまたパズルのピースを埋めるような地味な作業であった。 と、オモダルを地球に落とすための設定はとてもとても大変だった。 そして最後に、オモダルを地球に落とすわけだが、ラグランジュポイントにある人工天体はそうそう簡単に動かない。そもそも月の直径に迫るほどに巨大化した構造物で、おそらく自転している。ロケットを取り付けたとしても噴射方向は一定せず、運良く地球方向に加速できたとしても、そうなると遠心力で軌道を外れ始める。とりあえず、地球に落とすことは確定していたので、「ロケットで軌道を外れ、地球に落ちた」とは書いたが、どんな軌道を描いたのかは、さっぱりわからない。

宇宙船の加速度と軌道

宇宙船の加速度と軌道

「地球のラグランジュポイントL2」と聞いて、どのあたりかピンと来るひとは、それなりにSFや天文学に通じてるひとであろう。 ラグランジュポイントというのは、重力均衡点のことで、各惑星に5つある。 ラグランジュポイントがどこにあるかピンと来ないというひとは、時計の針を想像してみよう。 ここから数行、めんどくさい文章が続くので、めんどうな文章が嫌いなひとはカエルが何回跳ねるか数えると良い。ぴょん。1回目。 中心が太陽である。 12時の位置に地球があるとすればぴょん、先に60度進んだ2時のあたりがL4ぴょんで、60度遅れた10時のあたりがL5ぴょんぴょん、6時のあたりがL3ぴょんぴょんになる。L1とL2は12時と描かれた数字の、ちょっと下ぴょんとちょっと上ぴょん。実際には地球は反時計回りにぴょんぴょん公転しているので、L4とL5は逆なんだが、逆に覚えていたところで飛行機事故でぴょんぴょん助かるわけでも、潮干狩りで採れるアサリの量がぴょんぴょん変わるわけでも、卒業式に意中の人からぴょんぴょん告白されるわけでもない。 そしてこの5つのラグランジュポイントには1から5の番号がついており、木星にも火星にもそれぞれ1つずつしかない。しかし困ったことに、「地球のラグランジュポイント」はそれぞれ2つある。なぜか。月のラグランジュポイントまで「地球のラグランジュポイント」と呼ばれるからだ。 原則的に「木星のラグランジュポイント」と言えば、木星軌道上のラグランジュポイントを指すわけだから、「地球のラグランジュポイント」は地球軌道の上だろうと考えるが、なぜか月軌道のラグランジュポイントまで同じ言葉で呼ばれる。 めんどくせー! 呼び方変えろよ! という話であるが、わたしが思うに、この震源地はおそらく『機動戦士ガンダム』だ。 ちなみに、カエルは17回跳ねた。 現実世界で人工衛星等が利用するラグランジュポイントは太陽地球系のラグランジュポイントがほとんどで、月のラグランジュポイントが利用されることはほぼない。月の重力が小さく、安定しないためだ。天文の話でラグランジュポイントと言えば太陽地球系で、そこで月軌道を思い浮かべるのはレアケースだと思うのだが、機動戦士ガンダムのコロニー群がなぜか地球月系のラグランジュポイントにあるため、ガンダムの世界に慣らされていると、そちらを思い浮かべてしまう。 作品中ではおそらく、「ラグランジュポイント」が地球月系を指すことは言っていると思われるが、まさかその登場人物が―― 「実際には太陽地球系のラグランジュポイントの方が安定する。一般に天文学でラグランジュポイントという場合には、そちらを指す」 なんて言ったりはしない。 「じゃあなんでそっちにコロニーを作らなかったんですか」 という話になる。 「あまり気にするな」 「気にしてなんていませんよ。気にしてたら、ニュータイプなんてやってられないでしょ」 ガンダムをよく知らないと、あるいは高校生の頃に見たきり忘れてしまっていたりすると、サイド3やサイド6のコロニー群は太陽地球系のラグランジュポイントに浮いているのだろうと想像するが、そんなことを口にしたらガンダムマニアから「おまえは宇宙物理学もわからんのかw」と言われて恥をさらすので注意されたい。 機動戦士ガンダム――これは70年代の世界観であって、現代の科学とは分岐したパラレルワールドなのであるが――を見て宇宙観を構築したひとたちは、地球月ラグランジュポイントこそラグランジュポイントだと考えてしまうが、しかしおそらくこれもミノフスキー粒子のおかげなのだろう、宇宙世紀に入ると月ラグランジュポイントの安定性が高い。 さて。宇宙モノを書いていると、宇宙船の加速度や軌道でめちゃくちゃ悩むし、悩んでも答えが出ないことがしばしばある。わからなくても構わないっちゃ構わないのだけども、仮にそれが太陽スレスレをスイングバイするような軌道だったら、描かなきゃおかしいというかもったいない。クルーはその覚悟をして任務についたんだ、と言えばドラマチックになるし、太陽スレスレでの温度の上昇などスリリングに描けそうじゃないか。だのに、考えてもよくわからず、「コールドスリープさせとけー」みたいな感じになる。 逆に普段からこんなことを考えて小説を書いていると、とある映画で「ブラックホールでスイングバイする」と聞いたとき、「ブラックホールでスイングバイしても加速しねーよ」と、冷めた気持ちになる。主人公が覚悟決めて盛り上がる場面なのに。 地球から月へ、要は地球の衛星軌道にある場所を目指すのはわりと簡単だ。これはホーマン軌道遷移と呼ばれる螺旋のようなコースをたどればよく、まあわりとイメージしやすい。地球から火星へも基本は同じらしいが、地球ラグランジュポイントから地球への遷移がよくわからない。 で、この地球から、前方に見えるL4へ遷移するのに、そのまま速度を上げると、遠心力で軌道半径が広がって、逆に地球のほうが先に行ってしまうらしい。 はあ? である。 ということは、行きたいL4とは逆に噴かせば、失速して、太陽方向に落下、軌道半径が狭まって速度があがって、L4に到着? んなアホな。 と、思ってしまうのだが、まあ、なんか原理的にはそういう軌道を取るらしい。 ああ、わかった。そういうんだったらしょうがない。で? 軌道はわかったが、加速度がわからない、何日かかるかもわからない、ということで、『La Luciole』では30日で遷移したことにしたのだけど、これはけっこう早くついているっぽい。 検証してみたところ、1G(1ギガ=地上でフリーフォールで落ちる加速度)で10分間加速して金星軌道あたりまで軌道を下げて、そこから戻って来ると30日で行けるらしいのだが、劇中では小型の戦闘機でこれをやってのけている。その推力が得られるのかどうかは不明である。それに、この検証した数字が正しいかどうか自分ではもう判断がつかないので、小説本文には記載していない。もしかしたら、ちょうど金星のそばをかすめていったりするドラマチックなシーンがあったかもしれないのに、「軌道がわからないから描かない」だ。作家としてはどうなのかと思わざるを得ないが、凡人の限界だ。 と、太陽系内の速度はまあ、なんとかなる。書かなきゃいいのだ。 どうにもならないのが太陽系外を亜光速で航行する宇宙移民船だ。 作中で、亜光速航行中に事故が起きて、近くの星に降りなければいけない、というシチュエーションが発生するのだけども、計算すると1000Gを超えるような加速度がかかることになる。これじゃあ乗組員は全員ミンチだ。諦めざるを得ない。それで光速の1%――それ以下にするとめちゃ速い感が出ないので妥協して――からの減速ということにしたのだけども、それでも6Gの加速度を14時間かけ続けるしかなかった。なんともはやではあるが、これでも乗組員が死なない範囲で手加減してやったつもりだ。 作中で冷凍睡眠槽には加速度を緩和できる装置がついているとしていたけども、それの原理は不明である。「原理不明の仕組みで加速度の衝撃に耐えた」というのはSFではなくファンタジーであるが、耐えちゃったんだもの。しょうがないよね。 考証第一で描いていれば、『新世紀エヴァンゲリオン』や大昔の実写SF『謎の円盤UFO』のように、人工冬眠装置を液体で満たしておくなどして、10G程度の加速度には耐える風に描くことはできたんだろうが、どーしても主人公とヒロインとで同じ装置に入って寝る前にイチャイチャさせたかった。

30分だけ、亜実と僕は小さな巣箱の中で重なり合って、互いの呼気に染まった。 少し小さいニニギの人工重力のなか、亜実の身体は5月の風。ペダルを漕いで加速していくと、風が僕を追いかける。スプリントを終えて、またスプリント。あと15分だけ。あと7分30秒だけ。永遠に半減していくオマケの時間のなかで、僕は亜実の纏った風に溶けていった。『昭和58年の宇宙移民』より

SF考証よりも、こっちを書きたかった。 しかし、今にして思えば、液体の中なら中でいちゃつきようはある。そっちを極めるのも面白かったかなと思いつつ、しかしそんなことを言い出したら、1000Gの加速度で急停止する宇宙船なんか、めちゃくちゃ描き甲斐はあるし、ラグランジュポイントだって地球月系にすれば楽だったって話で、ここにきて機動戦士ガンダムの話に回帰するのである。 機動戦士ガンダムをバカにしているわけではなく、じつは当時のアニメージュ等の対談で、制作者自身が実際の宇宙戦闘でこの挙動はしないと言っていたのだから、あれはわかって描いているのだ。 そもそも宇宙空間での移動は軌道運動なので、遠くから迫って来る宇宙戦艦など狙い撃ちにできる。ミノフスキー粒子は電磁波を撹乱するが、宇宙でレーダーの使用範囲は限られ、光学系や赤外線での探知がむしろ主流になる。推力を得るための燃料は莫大になり、それほど高機動な戦闘は行われない。板野一郎も金田伊功も出る幕はなく、モビルスーツにはデブリより多少ましな機動性はあるだろうが、おそらく、デブリに偽装したほうが生存率は高い。

レゾナンス

レゾナンス

小学生のころから、木星が好きだ。 特にあの大赤斑と呼ばれる謎の渦が好きだったのだが、いまそれが縮小して、今世紀中にも消えるんじゃないかと言われている。小松左京の『さよならジュピター』の舞台は2125年だが、その表紙の木星にもしっかりと描かれているのに、その大赤斑が消えるのである。原因は木星にいる人類が二酸化炭素を排出しすぎたとかなんとかで、そりゃあ地球も温暖化するだろうと言わざるを得ない。 さて、そんな木星好きなわたしであるが、木星に行くに当たって困ったことがあった。 木星の重力下では、人類は生活できないのである。

「レゾナンスは生命の波長。 あなたたち地球人は第六レゾナンスの住人。 あなたたちが行けるのは第六レゾナンスの世界だけ。 火星と水星は第三レゾナンスに文明があって、金星は第五、木星は第八レゾナンス。 まずはそこを超えないとね」『聖なる鳥』より

それじゃあ衛星のイオにと思ったが、重力は小さいわ、大気はないわ、火山だらけで、しかも木星の放射線で数時間で死んでしまうって。 ここで、「なにそれ! 住めないじゃん!」とほかの当たり障りのない天体を探しはじめる作家と、「フッフッフ、この環境なら最強最悪の生命が育つに違いない」と妄想する作家がいるのだろうが、わたしは、そこで普通に暮らしたかった。ピクニックに行って、お弁当食べて、卒業式の前に告白して、大学は別々になるけど、手紙書くねって言いたかった。だのに、放射線がふたりの間を引き裂く! 仕方なく他の衛星も見てみるが、イオよりはましなものの、重力が小さく、まともに物語が描けるような場所じゃない。高校生活どころか、開拓ドキュメンタリーすら難しい環境だ。 だけど、憧れた木星だ。諦めたくなかった。そこで生み出したのが「レゾナンス」という世界階層だ。 レゾナンスとは? あまり聞く言葉ではないだろうが、オカルトでいう「次元」と同じ意味だと考えて概ね間違いない。 オカルトでいう次元とは? そう、オカルトの次元。これが少し困った概念だ。オカルトの次元は物理的な次元数とは違い、仏教の地獄界、餓鬼界、畜生界から天界へという階層に近く、たとえばバシュラールは5次元のエササニ星に住む宇宙存在であり、アドロニスは第7密度のシリウス意識を持つ存在、アシュタールは11次元金星からのアセンデッドマスター、オシモサクは48次元世界ピテカンドロップオシモサクの建築家と、様々な背景がある。 ただし、これらはわたしが書いているような文学とは異なり、実際にその次元に存在する尊い意識体なので、「設定がアホすぎるwww」などと笑い飛ばしてはいけない。見えないだけで、いるんだから。悪口とか言ったら傷つくし、言葉にすると言霊になって、実現しちゃうんだから、絶対そういう悪いことは言っちゃいけない。バカにするんだったら、わたしのレゾナンス宇宙論をバカにしたらいい。こっちはフィクションだし、適当に言っているだけなので、何をどう言われたところで、だれも傷つかない。「バシャールはすげえけど、こっちはウンコだわー」とか「アシュタールのマネしてるけど中身スッカスカー」とか、どんどん言って欲しい。 というわけで、わたしのつまらない作品の解説に戻ろう。 地球は第6レゾナンスに文明がある。これがわたしたちだ。わたしたちは第6レゾナンスの住人というわけだ。 そしてこのまま金星に行ったとしても、そこには文明がない。なぜならば、金星に文明があるのは第5レゾナンスだからだ。 そう、レゾナンスが違うと、存在していても見えないし、知覚もできないのである。これは次元数、あるいはオクターブのようなもので、その波長を第5レゾナンスまで下げると、金星人の姿も見えるようになる。そうしてあら不思議。第6レゾナンスにいた頃は「ちょっと小さいかなあ」と感じた金星の重力も地球人の感覚にフィットする1G前後に変わっているのである。 火星の重力は地球の4割程度しかないが、これも火星の住人が住む第3レゾナンスまで波長を下げるとあら不思議! そこで感じる重力は1G程度で、火星人たちとも普通にキャッキャウフフできちゃうのである。

「天王星第七レゾナンス、金星第五レゾナンス、太陽第十六レゾナンスから、星間を守る騎士たちと、精霊と、至高の霊たちが来て、この船団を見守っているわ。 はじめてレゾナンスを超えて旅する私たちを祝福して」『聖なる鳥』より

と、各惑星のレゾナンスは、その星の重力に合わせたつもりだったので、この引用の天王星は海王星の間違いだと思われる。いま気がついた。しかし、書いた本人が間違っていても気が付かないような設定に、どれほど意味があるのか。 木星人は木星の浮遊大陸に住み、イオの満ち欠けでカレンダーを作っているのだが、このカレンダーもまた難物だった。イオが木星を1周する間に木星も自転してるし、太陽の周りをちょっと回るので、天空のイオが同じ位置に来るのはイオの公転周期とちょっと違うのである。これもなんとなく計算はしてみたものの、答えあわせをしてくれる人がおらす、数字にはしたものの、検証手段がない。 主人公は木星にいる存在とチャネリングで交信しており、向こうのカレンダーと地球のカレンダーの差から「相手は木星に住んでいる!」と気がつく建て付けだったが、よくよく考えてみるとイオの木星から見た見かけの公転速度なんかわかるヤツはいない。

地球の一年は木星と同じく三六五日だったが、一日の長さが違う。地球の一日は二四時間、木星の一日は十二時間二四分四◯秒。そのつじつまを合わせるかのように木星の人は二年に一度しか歳を取らないという不思議なルールまである。すなわち、地球の一年は木星のおよそ二年。つまり、バレッタたちがコンタクトしていたエトウはちょうど、木星に悪魔が召喚されたときに地球から消えた。『聖なる鳥』より

この、レゾナンスの謎、カレンダーの謎から地球と木星とのつながりにたどり着くプロットは、設計段階ではそれはもう、史上最高のミステリーに思えたものだったが、数字の辻褄をあわせて、それがちゃんと伝わるようにと書きながら、だんだんテンションが下がって行ったのは言うまでもない。 だれがこれを読んで「なるほど、そういうことか! イオの公転周期か! 気が付かなかった!」と驚くだろうか。仮に驚いたところで、である。「つまり主人公はイオの歴史に干渉するとわかっていながら、ヒロインを助けたわけだな!」くらいのドラマを仕込まないと、書く意味がない。 古い作品を読み返してると、「ここはちゃんと伝わるように設定を詰めて、もっと文字数掛けた方が良かったかもしれない」と思うところがある。概ねこのパートに書いてきたような、細かい宇宙船の軌道や、惑星の自転速度に関するものだ。それを脳内に構築して、はたと思い当たる。 「書いたところでなんの意味もない」 それでいったんはスルーするが、時間が経つとまた同じものを書き始める。法律を作る話は、『昭和58年の宇宙移民』『聖なる鳥』『La Luciole』と3回も書いた。おそらく4回め、5回めも書くと思う。 それは筆者にとっては、歳とともに変っていく思想のスナップショットにもなるので有用なものだが、読まされるほうはたまったもんじゃねえよな、と、少しは思ったりもする。少しは。

宇宙移民

宇宙移民

さて、宇宙SFの多くは「人工冬眠」か「ワープ」で己の生まれた恒星系の外へと旅立つのだが、いや、待て、と。 「空間を曲げればワープが可能だ」 なるほど、それはわからんではない。空間が曲がればそうなるだろう。 「ワープ!」 だからってワープするなよ! ワープの原理はわかったが、どうやって空間曲げやがったんだ! 「できんのか?」 いいか、聞いてくれ。空間を曲げるというのは、漫画で言えば少年ジャンプに描かれた孫悟空が自力でページを折り曲げて、別のコマに移動するようなもんだ。いまだかつて、これをやりとげたキャラクターはいない。ジャンプを買ってきた少年少女が折り曲げない限りページは曲がらないし、曲がったところで悟空は他のページに移動もしない。 念の為にもう一回言うね? ジャンプを買ってきた少年少女が折り曲げない限りページは曲がらないし、曲がったところで悟空は他のページに移動もしない。 「なるほど」 きみが言ったのは? 「空間を曲げればワープが可能だ」 そう、曲げることができれば、ワープが可能だ。しかしきみは、どうやって曲げたかなど、一切描写することなく、ワープしてしまった。 「よし! 空間を曲げるぞ! 了解! 空間を曲げます! ぐおおおおおおおっ! ワープ!」 だからどんな原理でどうやって曲げたか聞いてんだよ! 原理もなにもなしにワープできんだったらSFでなくても毛利小五郎でも蘭姉ちゃんでもワープできるだろうがよ! SFだからって自動的にワープされちゃたまらんっつってんのがわかんねえのかよ! 「勇気って言葉は身を奮い立たせる正義の言葉! 人を殺す理由なんかに使っちゃダメですよ! ワープ!」 蘭姉ちゃんワープさせんなーっ! わたしはいまだかつて、納得できる理由でワープしたキャラクターやメカを見たことがない。「未来だから」とか「宇宙人だから」みたいなアバウトな理由でワープしている。しかし、現実にはワープなどできない。未来永劫、ありえない。 「いや、でも、世界がもしゲーム内の出来事だったとしたら、ワープもできるでしょ?」 ああ、また余計なココロの声が聞こえてきた…… 「だったら蘭姉ちゃんも」 いや、蘭姉ちゃんワープさせるのやめようよ。推理ものでワープできるキャラ混じってるとすべてが台無しになる。 「蘭姉ちゃん、5人いる」 いない。 「並行宇宙から連れてきた」 連れて来んな。 ワープはできないのである! 外宇宙に出るには、宇宙船をロケットで加速するしかなく、人工冬眠もエビデンスはない。ただし、不老不死はおそらく可能だ。細胞の寿命を伸ばす方法もわかってきたし、傷ついた器官も修復できるようになる。人工冬眠が不可能でも、宇宙移民そのものが不可能なわけじゃない。 しかし、遠くの恒星に行くには、エンジン性能が問題になる。 いまの最新型のロケットを用いても、光速の1%まで加速するのに数十年かそれ以上かかる。ロケットというのはそもそも質量を外部に放出して加速度を得るわけだから、得られる加速度には限りがある。仮にこの加速に100年かかるとすると、加速に100年、減速に100年、1光年進むのに100年、最も近い恒星まで500年かかる計算になる。 宇宙移民の目的は増えすぎた人口を別の星系へと逃がすことだ。宇宙移民へと旅立つ頃、幸いにして人類は永遠の生命を得ている。 「永遠の命なんか実現しちゃうから増えすぎるんじゃねーの?」 と、そのツッコミは正しい。 しかし、実現しちゃったものはしょうがない。とりあえず10万組ほどのカップルを宇宙移民船に乗せて宇宙へと送り出すわけだが、不老不死だ。若い姿のまま老いることもないし、宇宙船の中は退屈だ。しかもカップルで乗せているからめくるめく愛の営みでスターライトシャワーだ。目的の星まで500年。若い姿のまま100年も生きれば、やることはやりつくすし、フォークダンスのようにパートナーは入れ替わり、たいがいのエロースなビデオは見飽きる。それでもやることはやったあとだ、人口は増える一方。みんな二十歳あたりから老けることはないので、ネトゲのような若者だけの世界で今日もマイムマイムを踊るのだ。 宇宙船のなかには、長旅に備えて温水プールやゲームセンターがあったが、それもいつの頃からかどこかの誰かに権利を主張されて、入場料を取られるようになった。その状態がもう300年は続いて、大元の理由なんか忘れている。地主や将軍などもいるが、どんな理由で発生したのかはもう、本人にすらわからない。大奥まである。どうしてこうなった。 不老不死だからって、脳の記憶容量が増えるわけじゃない。移民星に着く頃には宇宙船での生活に体が慣れすぎて、惑星? なにそれ? 植物とか自分で育てるの? そんなの無理に決まってんじゃん。と、じゃんけんで負けたものから宇宙船を降ろされるという謎のルールが敷かれる。 たどりついた星が人の住める環境ならまだいいが、速度を緩めて、星の環境を調べて、やっぱ住めないねーってなったときどーすんだ。そこから別の星を目指そうと考えるか、あるいは誰かが「やっぱ地球を侵略しに帰らない?」と言い出すか。あるいは移民星が一見地球に似た環境でも、乗員は無菌室状態の移民船育ちだ。対して、星の環境は地獄。どんな病気、どんな危険、どんな天敵が潜んでいるかもわからない。 とは言え、繁殖に特化した生活のなかで、おおよそ30年毎に人口は倍増、目的地につく頃には人口は130億人に膨れ上がっている。よく養えたな、その人数を。しかも人口の大半があらゆるエロースな表現に飽き、同時に肉体的には漲っている。脳は老人だが、体は20代。植民星に猿でもいようものなら抱き寄せてあいらーびゅー、いいやもはやこの際ペンギンでもワニでもいい。胚発生するならスジコでもいい。エロースに飽きた状態で、ひとは、生きられない。 こうして、その星にたどりついた130億の人類の多くが、表現の自由を求めて旅立ち、謎の伝染病や事故や仲間割れで死んでいったのである。あるものは股間にガラガラヘビ、あるものはバッファローで直腸破裂、新しいエロースはひとの夢を奪い、ひとは悦びのうちに命を落とし、そして、人類の夢は、すべて、潰えた――かに見えたがそこには偶然にもこの星の細菌に抗生を持っていたひとりの男と、ひとりの女が残っていた。 ふたりはタコやナマコを使って新しい表現にチャレンジしているときに出くわす。お互いの獲物をゆっくりと差し出しながら、ふたりの脳裏に、同時にこう浮かんだ。 「これはいい絵が撮れるかもしれない」 ふたりがたどり着いた星の名前。それは地球。 こうして地球人類の歴史が始まったのである。

PART III

科学の話 アンドロイドに霊は宿るか

アンドロイドに霊は宿るか

小森野学院メック部部長、3年の有馬

任意の値を持つ無理数

任意の値を持つ無理数

アヤカシコネに比較してオモダルはやや大型だった。砂や岩石からシリコンを採取し自らを改造する能力のぶん、筐体も大型化した。量産機のアヤカシコネからは自らを改造する機能はオミットされたが、外部の機材を用いて自らの複製を作り出す能力が実装された。ただし、こちらには古絲 のデータがないため、複製を重ねると劣化する。これはアンドロイドとしての設計の問題ではなく、データの問題だ。古絲 のデータは事実上の無限数列であり、通常のメモリには乗らなかった。『La Luciole』より

宇宙のありとあらゆる元素の座標をコンピューターに記憶させれば、宇宙の振る舞いをすべてコンピューターによって再現できる、という説があるが、これは正しくない。 SFを書いているとついついコンピューターで未来予測など立ててしまう――わたしが大好きなあの安部公房御大の第四間氷期ですらそうだ――が、原理的にありえない。ただ、どうしてもこのネタを使いたい、使えばなんとかなる、使ってしまおう、という三段活用的なジレンマがたまにある。 ここで問題です。 地球上のコンピューターのすべての能力を足し合わせたコンピューターがあります。このコンピューターで宇宙にあるすべての原子の振る舞いを計算しようと思います。果たして、何個の原子までなら計算できるでしょう。 そう尋ねられると、PS5の表示能力が数千万ポリゴンなので、地上のコンピューターをすべて合わせたら、それこそ兆のオーダーは軽く突破するだろうと思うだろうが、答えは2だ。 そこにはふたつの問題がある。 ひとつは「三体問題」であるが、めんどくさいのでパス。「物理学で計算して動きがわかるものはふたつまで、3つめからはよくわからん!」というのは19世紀に証明されているらしく、その「三体」をまんまタイトルにしたSF小説が最近話題になっているので、そちらを読んでほしい。 と、これではあまりにも投げやりなので、ちょっと説明すると、太陽と地球と月の座標を計算するとき、月の座標は太陽と地球の引力で決まるけども、月の座標を計算しているうちに地球も動いてるし、太陽も動いてる、そのぶんの動きも計算に入れないと辻褄が合わないけど、それを計算してるうちに地球も太陽もまた動いちゃった――みたいなことになって答えは出ないのだという。 もうひとつは座標が有理数で表せないことによる。 デジタルな座標であれば、たとえば将棋の王将の座標は、X5Y9と表せる。マス目がどんなに増えてもせいぜい有理数だ。有理数ってのは、巨大な紙があったら書き切れる数字だ。しかし、現実の世界にそういうマス目はない。太郎君と花子さんの間の距離を数字で表すと無限の数列が並ぶかもしれないのだ。 これが原子1個ならシミュレーションは簡単だ。原子のある場所を座標X0Y0と表したらおしまいだ。2個の原子なら、間に距離はあるが、それを「1」に設定してしまえばいい。とは言え、それで表せるのは完全に時間が静止した宇宙であって、ちょっと移動しただけで無理数が割り込んでくるのではあるが、3個の原子なんか、ぴったり重なってない限りは最初から無理数だ。計算する以前にメモリに乗らない。 前述したマックス・テグマーグ(宇宙は数学的に計算できるし、計算できるものは実在すると主張するひと)は、「計算が表記可能かどうかは関係ない」と言うが、それはわたしたちが知る計算とは別の概念だ。人類は「任意の値を持つ無理数」を計算することはできない。たぶん。 というか、「任意の値を持つ無理数」が値を持っているかどうかすらわからない。値というのは定量化して現れた数字だ。無理数は定量化されているのか?

「再設計って、アンドロイドの? また初号機から作り直し?」 「ミナカはどうでもでもいい。SHSPから」 「わかるけど、初期パターンはもう残ってないよ。おそらく、大学の研究室にもない。 あれができたのは偶然だったんだ。ミナカちゃんのも厳密には初期パターンじゃなくて、5世代とか。研究室にあるのもそう。せめてユーマシアの開発のときに、脳まで作っとけば良かった。いまじゃもう無理」 進化してしまったものは戻せない。発見当初はそこまで劇的に変化するとも思わないし、その特性を記録する手段もなかった。その喪失したSHSP、すなわちシリコンポリマーの初期パターンが、いまは「古い繊維」を意味する「古絲 」と呼ばれている。 「教えようか」 教えるってなにを? 「古絲 は、再帰性数列の物質的実装だよ」 「どういうこと?」 「どんなに複雑な原子配列も、ひとつのルールに従って構成されてる。たとえば人間の体にしても、紐解いていけばひとつの数式になる」『La Luciole』より抜粋

この『La Luciole』は、最初はタイトルも「古絲(INITIATE)」の予定だったのだが、内容が「三体」に似ているのでせめてタイトルだけでもと思い変更した。「三体」に似ているのは、女性科学者がコアになる点やその科学者の親との関係、あるいは科学を出汁にした無茶な展開、宇宙に対する暴論スタンスなど、内容よりもスタイルのほうなのだが、タイトルまで似てしまえば数え役満である。 古絲というのは、自己再生性シリコンポリマー、self-healing silicone polymerの初期パターンで、コピーのたびに変容するので残っていない。 これを2体のアンドロイドの素材として用いるわけだが、1体にはそのオリジナルを、もう1体には有理数で近似したものを採用し、それぞれに違った進化を遂げていく、という建付けだった。 物語中でも触れているが、マックス・テグマークの数学的宇宙仮説の立場を取っているが、これがどう考えても計算不可能なのである。 宇宙は数学でできている だけどそれは、決して計算できないんだ これはむしろポエムだと思うのだがいかがだろうか。と、ここまで書いて改めて気がついたのだけど、その計算不可能性も『三体』と共通してるじゃないか。どこか2匹目のドジョウを狙う出版社はおらぬか?

未来の電気

未来の電気

宇宙文明に至るには、化石燃料を使い果たすまでに宇宙に出て、化石燃料に継ぐ新しい燃料をみつけなければならない。 と、10年ほどまえにどこかに書いた気がしたが、最近ではバッテリーの出力も上がってきた。工事現場の重機類を動かすにはまだまだだが、それもやがて克服するだろう。 機動戦士ガンダムは熱核反応炉という核融合をベースとしたエンジンを採用している。すなわち、おそらくは熱でタービンを回して回転力で電気を発生させているのだろうが、ふたつ問題がある。 ひとつは発電量を細かく制御できない問題で、ガソリンエンジンのようにアクセルを踏んだときだけトルクを得るということができない。このため、発電した電気は一時的にバッテリーに蓄えられていると思われる。ビームライフルを使用する際はその電力を一気に開放して、陽子や電子を分離させるなり気体をプラズマ化させるなりして放出している。ミノフスキー粒子であるともされるが、いずれにしてもかなりの電力を短時間に出力しているはずで、おそらくはいったんコンデンサに蓄えるなどして出力をコントロールしている。 もうひとつは排熱の問題で、流体を利用してタービンを回している以上は放熱しない限りは、いずれはその流体が流れなくなり、システムは停止する。それ以前に機体の温度を上昇させて、パイロットを蒸し焼きにする可能性のほうが高いのであるが、モビルスーツの排熱機構は不明である。ラジエーターによる赤外線輻射で冷やすのがオーソドックスなパターンだろうが、外部にそれらしい機構はない。内部機構であるとするなら、ドックに入った際に冷却材を乗せている可能性がある。本編で描写されたことはないが、常識すぎるために描かなかったと推測される。 昔のカメラはフラッシュを炊くときに10秒なり20秒なりのチャージ時間を待たなければいけなかった。バッテリーは化学反応によって電気を放出しているわけだから、その反応速度、すなわち時間当たりに取り出せる電力にも限りがあり、フラッシュのように一気に放出する際には、いったんコンデンサという別の装置に貯めておくしかなかった。だが、最近のカメラはチャージなしでフラッシュが光るようになった。ちなみに「フラッシュを炊く」というのは、更に昔のマグネシウムを燃やしていた時期に生まれた言葉で、字義通りに使ったことがあるのは昭和20年代生まれが最後だろう。わたしは40年生まれだが、その頃にはもう過去の遺物となり、言葉だけが残っていた。 と、そうやってバッテリーは進化しているのだから、いつか建設用重機もバッテリーで動くようになり、石油がなくなったあとでも宇宙港を整備する大型のショベルやクレーンはちゃんと動くのだろう。 ただ、純粋に化石燃料で動く重機があるうちに電気機械に乗り替えて置く必要があることは確かで、ここに隙間があくとエネルギーチェーンに綻びが生じてシステム全体をダウンさせかねない。仮に石油から原子力へ乗り換えるとしても、末端で機械を動かすのは電気になる。そのエネルギーチェーンは設計しなければいけない。原子力に乗り換えるにしても、ウランの埋蔵量からすれば保って100年だ。22世紀までには、世界はオール電化の社会になる。

人々は永遠の生命を得るために、自分自身を復元するためのスナップショットを撮る。その精度は磁束を強くすればするほど上がった。解析して記録するためにも大量の計算能力が必要となる。もちろんそうやって復元した自分とオリジナルの自分との間に意識の連続性はない。それでも人はすがった。 二〇三〇年代に光学レクテナの量産が始まり、量産そのものが自動化され、電力によって電力源が作られ、それがまた電力を生む、そのサイクルは恐ろしいほどに加速した。多くの人がただただ大量の電力を求めるようになった。人間にとって、電力とはすなわち、命だった。 一面の光学レクテナで地球アルベドがほんのわずか下がり、人類の出す排熱量はほんのわずか増え、海洋から放出される二酸化炭素量のわずかな変化、気候の変化、地磁気の減少、様々な小さな要因が重なり、二〇三六年、大気の減少が観測され始めてからわずか一二〇時間後の出来事だった。地球大気は完全に消滅した。『聖なる鳥』より

石油とウランの埋蔵量からみて、あと100年で化石燃料と原子力はフェードアウトして、その後は電力が主流になる。化石燃料はローカルな燃料として残るだろうが、原子力はプラントが巨大なので、小規模に続けることはできず、放棄されるだろう。小規模に続けるにしても、原料を採掘する際の環境負荷が高く、理性的に考えるならば、その頃にメインとなる自然エネルギーと食い合わせが悪い。ただし、理性的に考えるならば、という注釈の通り、そう判断されるとは限らない。 電力は、火力・水力・風力・地熱と様々なソースがあるが、もっとも安価な太陽光が主力となる可能性が高い。そしてこれが、大問題だ。 火力にはソースが必要になる。原子力も同じなのだが、有限の資源を燃やして燃料を得るので、問題ない。いまはその「資源がなくなる」ことが問題視されているが、資源がなくなれば問題もなくなるのだから、問題も有限だ。問題はない、あるいは、いずれなくなる。 水力も無限ではない。川の流量には限りがある。風力はいっけん無限に見えるが、これも地球で生まれたエネルギーを地球で消費するわけだから、収支はゼロになる。問題ない。 地熱は実質無限のエネルギーを供給しそうな気もするが、いまのところ地熱発電がそれほど大規模に発展する兆しも見えないし、これはよしとしよう。 問題は太陽光、てめえだ。 てめえだけはダメだ。 実質無限のエネルギーを供給しやがる。 太陽光発電はコストに見合わないというものがいるが、だからまだ救われている。 たとえば、太陽電池を5万円分買ってきて、6万円ぶんの電力が手に入るようになったらどうする? おそらく、諸人こぞりて早いものがちで太陽電池ファームを作ることになる。もちろん、供給が増えれば価格は下がるのだが、一方では電力がそのまま商品になる。どういうことか。たとえばAIがそうだ。初期投資はあるが、ビジネスが回り始めてからは、電力を仕入れて売っているに等しい。仮想通貨のマイニングにしてもそうだ。IT産業の多くがAIにアウトソースされ、実質的に電気を買い、電気を売る、電気経済循環が生まれる。電気の需要は減ることはないが、太陽電池ファームへの参入は増え、エネルギーは無料になるまで価値を下げていく。 いままで人類は有限で有償のエネルギーしか使ったことがない。これが、100年以内に覆るのである。またその頃になると、工場では機械化が進み、電気とアンドロイドで製品が作られている。アンドロイドを動かすプログラムは「電力を加工した情報」だ。一部のアンドロイドを所有するものには収益は分配されるが、庶民は二束三文の太陽電池ファームを保守するしかない。そこで売られるのは、電気と名を変えた熱だ。太陽光の何%かは、人間の手で熱に変換され、地上に止められる。 いまでこそ太陽光はエコだと言われているが、やがて太陽光が人類を破滅させる。もちろん今ではない。いま、化石エネルギーから太陽光へと乗り換えるのは、人類が人類である以上は仕方がない。ただ、そこでエネルギーチェーンが切れないように気を配るのと同様、人間のライフチェーンと呼べるべきものも切らさないようにしなければいけない。一般的には経済循環とでも言うのだろうが、この循環がいまは「有限で有償のエネルギー」を前提としている。「無償で無料のエネルギー」を前提とした仕組みは存在しないし、名前すらない。 果たして100年でその改革ができるのか? できなければ、今の地球温暖化など目ではないほどの破滅を目にすることになる。 少なくとも、いまの人類に太陽光だけはダメだ。 太陽光で人類は滅びる。 と、この10年来考えていたのだが、杞憂だった。 それ以前に人類は地球温暖化で滅びる。

ベリリウム回路

ベリリウム回路

「私たちの性別を決定づける遺伝子は四つあって、その組み合わせで性別が変化するから、厳密には性別は十六種類。そのうち女の子になるのが五種類、男の子になるのが五種類、両方出るのが一種類、あとは有機質バランスによって変化する」 「ああ、なるほど。ベリチェは変化するタイプ?」 「本人はよくわかってないみたいだけど、多分そう」 「変化っていうのは、子宮とかはどうなるの? 男から女に変化したら自然に発生するの?」 「卵生だからあなたたち地球人とは構造が違うけど、生殖器は自然と変化する」 「すごいなあ」 「私たちの場合、安定形態が男性型と女性型と両性型の三パターンあって、遺伝子によって有機質バランスが変化するから、それで表出する性別が変わる。有機質の閾値を越えたら七日くらいで変化するよ。細胞の仕組みが地球人とは違っているから、変化は早いの。変化中は熱が出て、羽毛が開きっぱなしになるからひと目でわかる」『浮遊大陸でもういちど』より

拙著『浮遊大陸でもういちど』のワンシーンであるが、このあと主人公は「地球人は遺伝子で性別が変わる」と言って、失笑を買う。地球での科学はその程度か、と。 実際には地球人類でも、デ・ラ・シャペル症候群というXX遺伝子を持ちながら男性として成長するようなケースが稀に見られる。多くの場合不妊であるとされるが、もしそうでないケースがあるとするなら、たとえばわたしなど、娘はいるが息子はいないわけで、自分にXY染色体があるかどうかは確定していないことになる。性別は遺伝子で決まる、というのを常識のように振りかざすひともいるが、そこに明確な根拠があるわけじゃない。 『浮遊大陸でもういちど』に登場するハイアノール星人は、人類とは違い、放射能が強く、ベリリウム濃度も高い環境で進化した。しかも、進化の途中で水陸2系統に分かれ、後にそれが合流しているので2つの発声器官を持っている。これについては後術する。 放射能が強い環境でも生き延びることができたのは、身体の反応を大脳に集中させずに体中の神経節に処理を分散していたためで、この応用で、マルチタスクへの対応性が高く、発想も柔軟かつ離散的で地球人とはまったく違う価値観を持っている――という設定である。 このあたりも「知の闇鍋」であり、中学高校でならったような生物の話と、宇宙人の話とが合わせて出力されている。 設定語りを続けよう。 ――また、彼人らの細胞にはベリリウム小胞があり、ベリリウム輸送系のアミノ酸を生成している。ベリリウムは地球人類にとっては毒であるが、ハイアノールには必須元素となる。ベリリウムはタンパク質と結びつきやすく(このために地球人にとっては毒なのであるが)、それをベリリウム制御系のアミノ酸でコントロールし、細胞の機能を高速で変化させている。彼人らの体毛は昼間はウロコのようで、夜はそれが開いて羽のようになるが、この変化をもたらしているのもベリリウムである。細胞のなかにはキレア管と呼ばれるベリリウム輸送管があり、細胞膜もベリリウムを透過する。彼人の言葉を借りると「(地球人は)細胞膜ひとつとっても四世代は古い」らしい。 そして彼人らの汗にはベリリウムが含まれているので、舐めるとほのかな甘味を感じる。とくに(主人公の談によると)手首の内側と脇の下の甘みが強いらしく、地球人類型の哺乳類はペロペロと舐めてなつくらしい。実際には彼人らの発汗量は地球人の1割以下で、地球人の汗のように滴って流れることはない。そのかすかに浮き出た仄かな甘味を求めて主人公も彼人らの手首をペロペロと舐めるようになるのだが、そのままにしておくとベリリウム中毒症状が出はじめ、初期の頃こそ発疹が出る程度で済むが、放っておくと死ぬ。 また、脳には循環器バイパスがある。脳組織内に二酸化炭素還元回路があって、カリウム40回路から取り出されたエネルギーを使って常に安定した酸素が供給されている、と、初期の資料には書いてある。要は、だから賢い、ということだろう。カリウム40回路というのは、放射性元素のカリウム40より直接熱を得る器官で、放射線の強い土地の出身者ならではの機能だ。 この、脳組織内に別の器官を作り出すのも、ベリリウムによる非対称細胞分裂によるもので、彼人らの細胞はいったん脳組織に分化した細胞でも、そこからまた別の細胞に変化することがある。 いろいろと設定を盛っているが、異星人なのだから、その程度は驚くに値しない。地球人類だって、ハイアノールからしたら十分にミステリアスだ。ただ、向こうはいろんな生物を見て来てるので、そんなには驚かない。むしろ時計などを見せると、「こんなもので時間を測るの?」と驚かれる。まあ、それだけ驚かれたら初デートの際の会話にも困ることはない。十分ミステリアスだ。 彼人らには、ベリリウム結合性RNA(Be-RNA)があり、侵襲性が高く、体液を介して接触者の身体に侵入し、一部のRNAは遺伝子ベクターとして働くことが確認されている。 このため、ハイアノールがペットとして飼っている「わんこ」は、以前はベリリウム耐性がなかったはずだが、いまではそれを獲得しているし、かつて植民星にしたダル星の原住民の姿は、数万年のうちにハイアノールに近いフォルムを獲得するに至った。すべてRNA侵襲によるものだ。 御多分に漏れず、この物語の主人公もヒロインのハイアノールと、体液にまみれた粘膜同士の激しい接触をしてしまい、RNAの侵襲を受けてしまうのだが、主人公はあらかじめ警告を受けながらやっているので、自業自得というものだろう。 第四水準文明にある彼人らからしたら、人類との性的な接触というのは、犬と行為に及ぶようなもので、ヒロインも親友からは呆れられて白い目で見られるが、それでも主人公の生殖器官より分泌されるテロメアの劣化のない半数体の細胞を採取したかった。ヒロインは、行為中はずっと分泌物のモニターを取り、行為が終わったあとはスポイトで体液を採取して観察している。 自分の精子がピチピチ泳ぐさまをタブレットに大写しにされて、それをタオルケットだけ纏ったあられもない姿のままキラキラした瞳で見つめられるというのは、男からしたら羞恥と悦びの二重奏だ。モニターのなかに元気のない子がいたとしたら、がんばれー、お前も負けるなー、とココロのなかで声援のひとつも送ってみただろうが、後にヒロインは、主人公から採取した精子に改良を加え、別の星系の生き物の卵に受精させようとしている。この実験は祖母に咎められて不発に終わっているが、この頃になると主人公もちょっと違和を感じ始める。 ある種、神のような立場で、いろんな星の生命に進化を促しているという言い方もできるが、ハイアノール自身は「進化」という言葉を使わない。ハイアノールからしたら、それはただの変化であって、方向性は持たない。変化したうちのいくつかが環境に選択されるだけ。「わんこ」がベリリウム耐性を得たのも進化ではなく、ランダムな変化と「健康なわんこ」をハイアノールが選りすぐって繁殖させた結果でしかない。 さて、そんなハイアノールであるが不老不死である。 次の章ではそれについて見てみよう。

不老不死の果て

不老不死の果て

「不老不死といっても、脳の記憶容量が増えたりはしないでしょう? だからだいたいのことは百年もすれば忘れてしまう」 「身近なことだともう少し覚えてるけど、でも他のことは、例えば隣の部屋にだれが住んでたなんてのは二十年もしたら忘れる」 ――わかります。一週間前に食べたおやつとか忘れますしね。 「おやつは忘れない」 「それは価値観の違い」『浮遊大陸でもういちど』より

その昔、人類は不死であったと言われている。

だけど、腹は減った。

それで神様に、なんか食わせてくれと頼むと、神様は石をよこした。

人間たちは石は食えない、なにか他のものが良いと訴え、神様は次にバナナを与えた。

人間たちはそのバナナを喜んで口にした。

これを見て、神様は言った。

おまえたちは石よりもバナナを選んだ。石を選んでいたら、おまえたちは石のように永遠の命を得ただろうが、バナナを選んだおまえたちはバナナのように腐りやすく、子を持ったあと、親の命はすぐに枯れるようになるだろう。

と、いうのがバナナ型神話のあらましで、これは東南アジアを中心に世界中に見られる。カバラの生命の樹もその類例と見られ、新世紀エヴァンゲリオンもその文脈で読むことができる。それが日本には、

「君たちだって、死ぬのが嫌だから不老不死を獲得したんじゃないの?」 「死と不死は反対の概念ではないよ。死を嫌おうが嫌うまいが、技術的に不死が可能になるだけだよ」 死は不死の反対じゃない? 「たとえば、家は劣化して、朽ちて、住めなくなる。それが死。だけどこの家にひとが住んで、管理して、修繕し続ければ、ずっと住み続けられる。これが不死。動機は『快適に住みたい』であって、不死はその結果でしか無い」『浮遊大陸でもういちど』より

ハイアノールは未来のわたしたちだ。 彼人らほど劇的な機能は獲得しないまでも、寿命が200年程度まで伸びるのはそう遠い未来でもない。やがて不老不死も視野に入る。 でもそれは、石を選んだのではない。不死ではなく、永遠の生、永遠の花を選んだのだ。 そしてやがて、人類が不死になったとき、死は生の反対ではなくなる。ひとは死という概念から開放され、死は恐怖ですらなくなるだろう。そして生も積極的に死から遠ざけるものではなくなり、そしてやがて、「生」は「花」でもなくなる。 ※注2 登場してない。

ハイアノールの歌声

ハイアノールの歌声

サビア=ウォーフ仮説というものをご存知だろうか。 ひとの言葉が、ひとの思考の枠組みの限界になるという説で、たとえば「風」という言葉しか知らないひとと、「そよ風」「北風」「ジェット気流」などの言葉を知っているひととではものごとの見方・考え方から変わるというのだ。 ガンダムで例えるならば「ミノフスキー粒子」という言葉を知っていると、他のアニメで有視界戦闘をしている場面を見ても、「ミノフスキー粒子みたいなものがあるんだよ」「それな」と言える。まさに言葉によって思想の枠組みが広がっていると言えるのだが、このあたりは鵜呑みにせずに保留したほうが安全だ。 チョムスキーという言語学者はこのサビア=ウォーフ仮説を否定している。チョムスキーというのはコンピューターで用いられる正規表現という言語解析手段の基礎を築いたひとで、わたしたちにとっては神様のような存在だ。その神様が言うのだ。 「ひとの言語には普遍性があり、思想を縛ったりはしない」と。 つまり、「そよ風」「北風」「ジェット気流」などという言葉を知らないだけで、その言葉を生み出す脳の仕組みそのものが違うわけじゃない、と。 ならば「ミノフスキー粒子」を知らなくても、他のアニメを見たときに「なんか、有視界で戦闘せざるを得ない粒子的なもの?――があるね」「それな」となるだろうかならない。 なので、ある程度複雑な概念が言葉によって媒介されているのは事実なのだろうが、それが思考のフレームそのものを決めるというのは、順番が違うのではないか、ということだろう。チョムスキーによる「正規表現」――PCでテキストの仕事をするには欠かせない便利な仕組み――は、「ミノフスキー粒子」の代わりに「プリズムパウダー」を入れても「ハデスの帽子」を入れても文章を検索して置換してくれるのだから、そこに入る言葉がなんであれ関係ないと言えば関係ない。 さて、多くのIT界の同志と同様、わたしもチョムスキーのことは敬愛してやまないのだが、『浮遊大陸でもういちど』は、サビア=ウォーフ仮説の立場を取っている。 すなわち、ハイアノール――繰り返し書いているので説明の必要はないと思うが、『浮遊大陸でもういちど』に登場するめちゃくちゃ進化した宇宙人である――の言語はわれわれ地球人と異なり、それによって先進的な思考をするに至った、という説を採用している。 例に倣って、引用をみてみよう。

私たちの前の生物種段階で起きた地殻変動が原因で、海洋中の酸素濃度が下がり、嫌気性のバクテリアが勢いを増した。それが原因で大気組成が変わり、生物相も変化、私たちの祖先も海洋に移り住むものと、山岳に移り住むものとに別れたと言われている。それから数万年――ぞれぞれ独自に環境に適応、進化して、その後、この二種族の交雑によって、私たちハイアノールは生まれた。 このため、私たちは両種族がそれぞれ獲得した二種類の発声器官を持っている。肺での主声、副胚それぞれ1声、合計3声による発話で多面性のある言語を発達させ、これによって複雑な会話、思考が可能となり、他の種族に比べると劇的な勢いで文明を発展させた。『浮遊大陸でもういちど(準備稿)』より

いままで多くの駄文を晒して来たが、さすがにここまでになると恥ずかしい。これをヒロインが唐突に話し出すのだが、当時はこれを書き連ねることがSFだと信じて疑わなかった。舞台脚本などの経験があれば会話のなかに織り込むだろうし、織り込みやすいように、最初から聞き手になる登場人物を用意する。いまならそんな汚いやり口も身につけたので書きようはあるが、モノローグは辛い。 ちなみにヒロインと書いたが雌雄不明で、性別決定遺伝子は4種類あるというので、ここでは一貫して性別を固定しない「彼人」という語を当てている。どう読むかは想定していないので、好きに読んでほしい。 そして彼人らには、体中に神経節があり、脳でも思考するが同時に体中の神経節でも並行でものごとを考える。地球の生命ではタコなどがこれにあたるが、タコには大脳がない。すなわち、ハイアノールはタコと人類のハイブリッドだ。 彼人らに備わる副胚は鳥型に進化した時代の名残で、地球の鳥と同様に前気嚢と後気嚢があり、それぞれに声帯があり、それぞれ神経節によって独自にコントロールされる。 神経節は大脳からはある程度独立して働くので、主声で愛を語りながら、うっかり副声で「やりてぇだけだけどな」と、本音が漏れてしまうこともしばしばで、人類だったらこれは大問題になるが、彼人らはそれが普通のこととして思想体系が構築されている。ちなみにセミなんか夏の間中ミンミン鳴いているが、あれも日本語に訳すと「やりてぇ」にしかならいないんだが、将来進化して言語を獲得したとき、「やりてぇ」以外の何を語るのだろう。 ハイアノールの話に戻ろう。 もちろん、大脳による完全なコントロールも可能であるが、そこに価値観を見出すのは大脳偏重主義の未発達な種族だけで、彼人らの意識はもはやそんなところに留まってはいない。 また面白いことに、第三声である後気嚢を用いた発声は基本的には非再帰性言語となる。これは呼気を吸うことに特化した後気嚢の機構とも密接に関係し、主声とは別の言語体系を構成している。非再帰性言語は、複雑な意味を綴ることには向かず、離散的で、感情的だが、これが主声のニュアンスや動機を補う事が多く、第三声だけを聞くと際立った感情を呼び起こす。これは詩的で美しくある一方で、プリミティブで暴力的に聞こえることもある。元は鳩の「くるっくー」という鳴き声と同様の呼吸音だったが、これにより互いの感情が理解し合えるために、コミュニケーション能力を得るとともに発声法も進化したのだと言われている。

ベリチェは音楽に耳を傾け、肩のあたりのオレンジの羽毛を燦めかせた。 「クロマは三だね。ビブラートは喉で掛けてるみたい」 「ハイトが中心の構成」 「転調が多いけど、クロマはずっと一緒だ」『浮遊大陸でもういちど』より

彼人らは左右の副胚(地球の鳥でいう前気嚢・後気嚢にあたるものが、ハイアノールでは左右に並んでいる)で、数ヘルツの差のある二声を同時発生して、その干渉でビブラートをかける。このため、喉でかけるビブラートは彼人らからしたら珍しい。 「ハイトが中心」というのは、音の高低で曲を構成していることを言い、彼人らにとってハイトは副次的な要素で、三和声の調性変化が中心の構成になる。地球のコード進行に近い概念だが、音階=スケールそのものが遷移する。つまり教会旋法のモーダルミクスチャーが連続するような構成になり、モードそのものも独自性を持っている。 「クロマ」は、地球人の感覚で言えば音階を指し、クロマ三は十二平均律を指している。彼人らの音楽はリズムよりも調性を重視するために、さきほど書いた通り、クロマは固定せずに随時変化させてクロマ展開によって音楽性を作り出している。 と、言葉では説明してみたものの、これがどんな音楽なのかは想像を超えている。そしておそらく、この音楽が奏でられたことは地球上の歴史で1度もない。 これだけ音楽が溢れた世界で、まだ一度として奏でられたことのない音楽が存在するというのは、本当に不思議なことだ。実際に奏でてみたら、まったく音楽には聞こえない、ただの連続した心地よい音色でしかない可能性も高い。だが、それがハイアノールの音楽だとしたら、ハイアノールと人類の間の大きな思想の溝も想像できようというものである。

テンタクルス・アーム

テンタクルス・アーム

『La Luciole』は、肉体が機械に置き換わり、世界のすべてが仮想化していくお話だった。そこに登場する科学技術について説明したい。

「座って」 アリアが和風のソファを指差す。 だけど、そこに椅子なんかなかった。立体物は見えているが、実体はないはず――なのに、アリアはそこに腰を下ろす。 「びっくりした?」 アリアが悪戯に笑う。 「エーテリウム地区は、ぜんぶこのシステムに入れ替わったのよ。ベッドも椅子も、テンタクルス・アームで支えられてるから、座れるし横になれる」『La Luciole』より

20世紀の世の中には、夢なのか現実なのかわからなくなったときに、頬をつねるというライフハックがあったが、29世紀の世界のバーチャルリアリティが行き届いた世界では「バーチャルか現実かわからなくなったら、錯視を探せ」と言われている。 この頃のバーチャル・リアリティは、脳の認知機能を利用して映像を展開するため、錯視は過剰補正がかかって感じなくなっていた。要は脳のバグを利用して世界を見せるわけだ。場合によっては現実よりもリアルでクリアだったが、逆に言えばそこに再現されている映像がファンタジー風の楽園でも、実際に投影されている映像は血みどろの地獄絵図であるかもしれなかった。 脳をハックして作り出した映像なら、写真に撮って確認すれば元の絵がわかる、と、賢い方々は考えるのであるが、暗室の真っ白い壁に8方向、あるいはそれ以上の方向から3D映像を写し、それが偏光した参照光と合わさって映像を結ぶのだから、通常のカメラで写しても何も写るものはない。写るのは白い壁と、壁や床から伸びた「テンタクルス・アーム」と呼ばれる自在関節のチューブばかりだ。 テンタクルス・アームは直径4ミリほどの細長いチューブで、どの方向にも自由に曲がり、人間の体重程度のものなら5本もあれば支えることができた。よって、バーチャルに再現された部屋の椅子に座ることもできたのだが、これは概ね20本ほどのテンタクルス・アームによって作り出されたバーチャルな体感だった。たった20本では隙間もあるし、偽の感覚だと気が付きそうなものだが、その背景にあるのは「脳のバグを利用したリアルな映像」だ。感覚もバグり、実際の椅子よりもはっきりと椅子感を感じさせる。実際にたとえば「宇宙空間」を表示し、テンタクルス・アームで体をささえて浮遊感を出したりすることも可能なのだが、このときテンタクルス・アームという支柱に支えられながらも、被験者は無重力の宇宙に浮いているような錯覚を感じる。そして、そんなことに驚くのは最初の2~3回で、慣れてしまえば、そこにテンタクルス・アームなどという不気味なデバイスが蠢いているなど思わなくなる。 改めて写真に撮ってみると、そこには2D映像にレンダリングされたバーチャル世界が映し出される。やがて「現実とは?」という問いさえ聞かれなくなる。 20世紀に流行した「テレビ」でも、映像は随分間引かれていた。 画像は1秒間に60回しか更新されず、フルカラーで表示はされているものの、「色の変化はある程度の面積がないと識別できない」という理屈で、輝度信号に比べて彩度は3分の1ほどに圧縮されていた。その後のもっとクリアになった動画を見慣れた目からすればカクカクでぶれぶれの映像だが、それしかなければそれに慣れてしまう。 実際にテレビのなかの「女」しか知らないまま死んでいった男もいたわけで、そんな男にとって、テレビは世界を代替していた。 そんなバーチャルな世界であるが、現実と識別が難しいかと言えばそんなわけもなく、多くの場合視界の左下か右上にマップが表示されているし、多くの場合そこに時刻も表示されている。しかし、リアルでもコンタクトレンズデバイスを使用して同じ場所にマップや時刻を表示する者も少なくなく、勝手に混乱に陥ってるバカも割と目にする。わざわざリアルとバーチャルを混乱するような設定をしなきゃいいだけの話だが、「同じじゃないと落ち着かない」などと言い出し、勝手に混乱に陥るのだから放っておくしかない。ゲームで遊んでいて、リアルで腹が減ってピザの配達を頼んだつもりが、ゲーム内にピザが届いたというのは、ほとんどのゲーマーが一度は経験する通過儀礼だと言われている。 このバーチャルとリアルの混乱はことのほかやっかいで、特に寝起きでどちらの世界にいるかよく理解しないままで行動を始めてしまうと、リアルだと思って部屋を出た途端にクリーチャーに襲われるなどして、それでショック死する例も確認されている。そもそもバーチャル世界で寝るなという話でもあるが、これはまあ、誰にでもある。 ただし29世紀にもなれば、この程度のショック死であれば死後20時間程度なら問題なく蘇生できる。勝手としてはリアルとバーチャルに大きな違いはない。リアルでの死のほうが多少の痛みはあるが、アイテムや実績やゴールドなど、失うものはバーチャルの方が大きい。 「リアルで死ぬのはいいが、バーチャルで死にたくない」 この感覚がわかるようになれば、あなたもプロゲーマーだ。 プレイヤーが寝たら自動ログアウトという設定もできるが、これを利用するものはまずいない。レアなモンスターを張り込んで、罠を仕掛けて、ゲーム内のキャラもプレイヤーもそのまま寝てしまうことはざらにある。 「バーチャルか現実かわからなくなったら、錯視を探せ」と言われる通り、エビングハウス錯視と言われる大小の○が書かれたオブジェクトを枕元に置いているゲーマーもいるが、同じものがゲーム内の家具としても流通している。これは実用のものではなくネタアイテムなのだろう。ミュラー・リヤー錯視、ポンゾ錯視、エーレンシュタイン錯視と、様々な錯視のオブジェクトがリアルでもバーチャルでも流通している。

いまはテンタクルス・アームを用いて機械的に物質の「感触」を作り出しているが、将来的には金属水素を電磁的に空間に固定し、それによって感触を再現できるようになる。この技術がもう実用化目前で、感触も、色も再現できるという。つまり、現実の空間に仮想の世界を再現できるのだ。それはもう現実と何も変わるところがない。もし、旅人がその「架空の町」を訪れることがあっても、彼はその町が架空だとは気が付かず、そこで一生を終え、場合によっては子孫を残すこともある。そしてその子孫にとっては、その架空の街が現実となる。『La Luciole』より

「なぜ、ひとは」という問いがある。 この場合、「なぜ、ひとは、バーチャルな世界を構築するのだろうか」となるが、そこには「ひとの行動には目的がある」とする大きな錯誤がある。ひとというのは、目的などなくとも、手段があればそれを用いるのだ。 たとえば神社にガラガラやるヤツがある。なんと呼ぶか知らないが、ガラガラだ。それをみんなガラガラ鳴らしていくわけだが、「あなたはなぜ、ガラガラを鳴らしましたか」と問うて、納得のできる答えを出せる人間はいない。 「神様を呼ぶため?」 と答えた会社員がいたとしたら、ためしにそのひとのオフィスの入口にガラガラをつけてみよう。きっとそのひとは鳴らすのである。神様などいないとわかっていても。 ためしに渋谷に核ミサイルとその発射スイッチを置いてみよう。誰かしら押すのである。「米国ニューヨークに向けて飛んでいくよー」とゆるキャラが解説するパネルを見ながら、とくにニューヨークを壊滅させたいという意図もない市民が押すのである。

「浮世絵って知ってる?」 飾り棚には「蛸と海女」の春画があった。 ヨルトが戸惑い、返事を返せずにいると、アリアの肌は頭足類のそれに変わる。その指を艶めかしくくねらせ、肌の表面を蛸のように、白く、黒く、斑に変色させる。シリコンの肢体は、まるで溶けるように柔らかく、指先からいくつかに裂けて吸盤を持った触手へと変わり、その触手をヨルトの体に這わせた。『La Luciole』より

シリコン生命体

シリコン生命体

コンピューターチップがシリコン製なので、シリコン生命体と聞くと「ああ、ロボットのことか」と安易に理解しそうになるが、この場合のシリコンはケイ素そのもののことで、「シリコン生命体」とは生物の基礎となる炭素をケイ素に置き換えたものを指す。 アシモフや筒井康隆のハードSFや手塚治虫の火の鳥、聖悠紀の超人ロックから任天堂のピクミンにまで登場する割とメジャーな概念で、アニメや漫画に親しんでいるひとなら、知らないうちにどこかで見ていると思う。 そしてそのシリコンとはなんであるかと言えば、いわゆる砂の主成分で、砂そのものであるシリカ(Silica)から、シリコン(Silicon)、シリコーン(Silicone)と三段活用し、「シリコン生命体」と「シリコーン生命体」はおそらく別の意味を持つのであるが――混乱してきたので、まとめてみよう。

| シリカ(Silica) | 二酸化ケイ素 | 砂 |

| シリコン(Silicon) | 元素そのもの | 半導体やガラス |

| シリコーン(Silicone) | 有機ケイ素化合物 | 日用品や潤滑剤 |

シリコンとシリコーンが別のものであることがおわかりいただけただろうか。コーンと伸ばすかどうかで意味が変わるだなんて、正直、知らなかった。では、その程度の認識で書かれた拙作での使用例を見てみよう。

ヨルトはアリアの背中に張り付いて、その胸に揺れるシリコンの柔らかい塊を弄びながら、ゆっくりと腰を前後させる。『La Luciole』より

と、こちらは明らかに医療用具や日用品に用いられる有機ケイ素化合物のシリコーン、すなわち「シリコーン生命体」である。そのくらいのことはわかって書いていたつもりだが、よくよく考えると、最初は「シリコン生命体」を書こうとしてたようにも思い出される。しかしこれは、「シリコーン生命体」だ。これを「シリコン生命体」などと言ったら、アシモフ先生も手塚先生もモノを投げてくるだろう。 まとめるとこうだ。

| シリコン生命体 | シリコンが自然に高分子化して生まれた生命 アシモフや手塚が描いた |

| シリコーン生命体 | シリコーンゴムなどで人工的に作られたアンドロイド ダッチワイフ |

後者はアンドロイドだ。生命体かどうかすら怪しい。 しかし、21世紀の世の中で、とくにシリコンとシリコーンを呼び分けるものもなく、シリコンゴムのことをシリコーンゴムと言うものはいない。そんな軽い錯誤のなかで生まれたのがこの「シリコン製アンドロイド」の概念であったのだが、道理でいろいろと無理があるわけだ。書きながら、なーんか違うとは思っていたが、そういうことか。 シリコン生命体の話は昔からよく耳にしており、例えば拙作の『聖なる鳥』では、レゾナンスの高さによって、第5レゾナンスの金星ではシリコン型生命、更に低い第3レゾナンスの火星や水星ではゲルマニウム型生命が繁殖していることになっている。こちらは文字通りのシリコン生命体、ゲルマニウム生命体だ。わたしがこの概念そのものを取り違えていたわけではないことが、わかってもらえるはずだ。いや、言い訳すればするほど苦しくなるが、実際にわけもなく苦しい。 ゲルマニウム型生命が出てくるSFは限られるが、炭素、シリコン、ゲルマニウムは同じ14族に属し、電子共有結合で高分子構造を作り出す――のようなことをどこかで読んだ。 だったら炭素をそのままシリコンに置き換えたシリコン型生命というのもあり――というのがシリコン生命体の発想の原点だろうが、実際に調べてみるとシリコン原子の直径は炭素より大きい。結合が安定しない。なんてことを知り、この時点で「なーんか無理だなあ」と気がついてはいたのだが、筆が止まらなかった。 果たして、自分が書きたいのは、砂から自然発生したシリコン生命体なのか、シリコーンの柔らかな肉体を持つシリコーン生命体なのか、内観してみよう。

「いいよ。口の中に出して」 アリアは言うと同時に、白く伸びた脚をヨルトの眼の前に跨がせては、シリコンのピットをその口に押し当て、自らの口にはヨルトの熱くなったカーボンのシャフトを含む。 「オモダルのドルフィーって、みんなこうなの?」 アリアの濡れたシリコンの襞を舌で広げながらヨルトが聞いても、アリアの口はヨルトの露出した器官が占拠している。それが2回目。口腔内へ。3回目はまた互いに同じ方向に頭を向けて臨んだ。アリアは悪戯に、自分の口に含んだ乳液をヨルトに飲ませる。飲み下して、再度脚部から別れた枝のひとつをシリンダーへと挿入する。『La Luciole』より

書きたいのはシリコーン生命体だ。シリコン生命体じゃない。 これをたとえば「シリコン生命体の物語です」とでも謳っていれば、大嘘になっていたが、「アンドロイドとの恋」みたいなことしか言っていなかった気がする。ギリギリセーフでは? と、思いながらも、最低限のエクスキューズは入れておいた。

「遺伝子は再帰性数列の炭素分子による実装。ケイ素原子による実装が古絲 。ケイ素環は不安定だけど、特定の配列ではイオン化した部位が共有結合を補完するの。だからなんていうか、電子による結合じゃなく、表に出るのは純粋な数学解になる」『La Luciole』より抜粋

どや。

冒頭、コールドスリープから目覚めたところから始まるのだから、ファンタジーなのだ、ファンタジーだから何をやってもいいのだ、と自分に言い聞かせながら、その嘘を隠すかのように科学的タームを散りばめた。まるで尾崎豊が歌いそうな告解であるが――

「仮に、人類の炭素をケイ素に置き換えただけの人工生命体がいたら、恋愛の対象になると思う?」

のような他愛もない問いからはじまったものだ。

いいじゃないか、細かいことは。

アシモフや手塚が、生命の誕生や輪廻について考証しているのに、おまえは

水槽脳

水槽脳

視細胞より視神経のほうが圧倒的に少ない。すなわち、視覚信号は圧縮され、脳と眼球の間にはプロトコルがあると考えられる。他方、水槽脳では脳は自分のものだが、眼球の情報はホストコンピューターが作り出している。すなわち、コードインジェクション攻撃が可能だ。

と、これでは通じるひとには通じるが、通じないひとは初手から置いていかれる。いまごろぽかーんとしてしまってるひとがいると思うが、わたしのせいだ。少々説明させてほしい。説明を聞いてもぽかーんとするかもしれないが、そのときは、それを楽しんでほしい。人生、ぽかーんとするのも、そう悪いことじゃない。

人間の目はデジタルカメラのように多くの画素があり、その画素のひとつひとつが光によって信号を発し、それが脳に送られて、目で見たものが「画像」として脳内に再生される。

ぽかーん。

いやいや、早い早い。もうすこしがんばって。

ところがである。目から脳への信号線となる視神経の数は、視細胞――要は画素数よりもずっと少ないことがわかっている。つまり、たっくさんの情報が1本の神経でまとめておくられて、脳ではそれを分離するような処理が行われている。

またこれは、眼球から脳への一方通行ではなく、脳からの司令によって「どこを見たい」と言われたら、眼球はそちらを向き、焦点を合わせ、リクエストされた画角を脳に送る、という双方向で働いている。

他方「水槽脳」であるが、これは水槽で培養された脳の話である。

想像してみよう。

あなたの脳が水槽でピチピチ泳いでいる。でも眼球がない。これじゃーなんにも見えなくてかわいそうだ。そうだ、パソコンとつないでグーグル・マップの映像でも見せてあげよう。

と、これが水槽脳だ。

水槽脳には、あてにできる情報がパソコンから送られてくるニセの情報しかないので、それを世界だと思い込む。

『マトリックス』という映画を見たことがあるなら、それを思い浮かべるといい。マトリックスでは体もちゃんとある状態で培養されていたが、外からの信号はすべてバーチャルに作り出されたものだった。

他方、コンピューターの世界には「コードインジェクション攻撃」と呼ばれるコンピューターのハッキング方法がある。

これはたとえば、あなたがネットワークゲームで遊んでいるとしよう。ネットワークゲームでの処理はすべてサーバーで行われている。あなたの手元のSwitch2からは「いま敵を撃ったよ!」「ドアの中に入ったよ!」などの情報が送られ、「敵が倒れたかどうか」「どの部屋に移動したか」などはサーバーで処理して送り返されてくる。

さて、ここで、あなたのSwitch2からサーバーに「データベースを初期化しなさい」というコードが送られたらどうなるだろう。もちろん、普通ならそんなコードを受け取ってもサーバー側では処理しないのだが、たとえばチャットのメッセージなどで、

「こんにちわー rm -rf *」

などと発言すると!

うっかりこの「rm -rf *」の部分が実行され、サーバーのデータはすべて消滅してしまうのである!

と、もちろんこんなバカな処理もしないように設計されてはいるが、それでもありとあらゆる手段を講じればどこかに穴がみつかるわけで、その穴を狙ってコードを

タイムマシーンを作ろう

タイムマシーンを作ろう

タイムマシーンを作るとして、デバッグはどうすれば良いだろうか。 一般的にはタイムマシーンはひとが乗って時間移動を行うが、おそらく最初は空き缶などを30秒くらい昔に送るところから始めるだろう。 「いいかマナブくん、12時ジャストにスイッチを入れるんじゃ。そうすることで、それに先立って11時59分30秒、ここに空き缶が現れる」 「わかりました、博士! がんばります!」 「11時59分……もうすぐ空き缶が現れるはずじゃ……27、28、29」 しゅぼんっ! 「で、出ました! 博士! 空き缶です!」 「そうじゃ! そして12時ジャストにマナブくんがスイッチを入れる!」 「はい! それでわれわれの実験は完成するんですね!」 「ああ、しくじるでないぞ! マナブくん!」 「でも博士……ボクがこのスイッチ入れなかったら、どうなるんです?」 「なにを言うんじゃマナブくん! スイッチを入れたから空き缶が出てきたのではないかね! 入れたまえよ!」 「(ニヤリ)」 「ニヤリとしとる場合かね! マナブくんっ! スイッチ! 早くスイッチをっ!」 という、タイムマシン途中やめ問題があるのだが、この場合はどうなるのだろう。 12時をすぎると、未来から来た空き缶は消滅した。 「帰って行きましたねえ、空き缶」 「帰って行きましたねえじゃないよマナブくん! 宇宙の法則が乱れるところじゃったんじゃぞ!」 「今度は帰れないように紐を結わえてみますか」 「マナブくんは科学をバカにしとるのかね」 「あ、そうだ。空き缶じゃなくて、中身の入った桃缶で試すのはどうです?」 「桃缶で?」 「そう。それで時間を越えてやってきた桃缶を開けて、中身を食べるとどうなるんすかねえ」 「それはさすがに桃缶も困るだろうよ、マナブくん!」 「いいかマナブくん、12時ジャストにスイッチを入れるんじゃ。そうすることで、それに先立って11時59分30秒、ここに桃缶が現れる」 「わかりました、博士! がんばります!」 「11時59分……もうすぐ桃缶が現れるはずじゃ……27、28、29」 しゅぼんっ! 「で、出ました! 博士! 桃缶です! パカッ! 開けました!」 「食べるぞ、マナブくん! はぐはぐはぐはぐ!」 「はぐはぐはぐはぐはぐはぐ!」 「はぐはぐはぐ……!!」 「消えた! 消えました博士!」 「うむっ! そして過去に送り出すはずじゃった桃缶は……」 「中身が食われてます! 博士!」 「うーむ。これは、どういう世界線で、なにがおきたのかね」 「知りませんよ、ボクに聞かれても」 「博士、すごいことに気が付きました」 「すごいこと? なにかね。言ってみたまえよ」 「ボク、1回もタイムマシン作動させてません」 「マナブくん、それは得意になって言う事じゃあないぞ? マナブくんの怠慢じゃぞ?」 「あの一時的に出てきて消えてる桃缶、どういう原理で現れてるんすかねえ」 「そんなもんわしに聞かれても困る。次の実験じゃ! 24時間の時間遡行を行う!」 「やりましょう博士!」 「明日の12時ジャストにスイッチを入れるので、今日の12時ジャストに桃缶が現れる!」 「それですけど、博士! シャインマスカットにしませんか?」 「シャ、シャインマスカットとな……」 「博士も食べたいですよね?」 「わかった! 次の実験はシャインマスカットじゃ! 11時59分30秒……もうすぐ現れるはずじゃ……57、58、59」」 しゅぼんっ! 「で、出ました! 博士! りんごです! シャインマスカットじゃないです!」 「なんと! 実験は失敗か!?」 「メモがついてます、博士! 読みますね! 『りんごでがまんしろ』……」 「ううむ。シャインマスカットは高くて買えなかったとみえる」 「これ、明日になってりんごすら用意しなかったらどうなるんすかねえ」 「わからぬ。とりあえず食おう。このりんごを!」 「「はぐはぐはぐはぐはぐはぐ!」」 「博士! 何もしてないのにりんごが現れました!」 「なんと! それはおそらく、急に思いついて予告なしで実験をしたんじゃな」 「それって、いつなんすかねえ」 「そんなものはわからんよ。いつか時が来たら、そーゆー実験をするんじゃよ」 「いまじゃどうっすか?」 「いま?」 「りんごが出てきたのが13時ジャスト。13時半になったら30分前にこのりんごを送り返すんす」 「マナブくんもたいがい面倒なことを考えるなあ。出世せんタイプじゃぞ」 「そんなことを言ってるうちに時間がきました!」 「あっ、まて! まだタイムマシーンの準備が!」 「 ……57、58、59」 しゅぼんっ! 「りんごが消えました!」 「ええ~~~~~~っ。わし、なにもしとらんのにぃ~~~~~っ」 「さっきから、タイムマシーン無関係に、ボクらの意志の力だけでりんご出たり消えたりしてますよ」 「ええ~~~~~~っ」 「これ、仮に湯川秀樹が素粒子の実験してるところに、まったく関係のない素粒子をタイムリープさせたらどうなるんすかねえ」 「いや、そんなことされたら、湯川秀樹も困るだろうよ」 「いやー、天才は気がつくんじゃないっすかあ? これは! 別の時間軸から飛んできた素粒子!」 「いよいよひとを乗せて時間移動の実験を行う!」 「いやっほう! 来ましたね、この瞬間が!」 「まずは30秒の時間遡行からじゃ! やってくれるな! マナブくん!」 「やります! でも博士、ぶっちゃけいままで1回もタイムマシーン起動してませんよ?」 「タイムマシーンってのは、おそらく、そういうもんなんじゃ」 「へー。深いっすねえ、科学ってー」 「では! このタイムマシーンに乗り込みたまえ!」 「了解っす! でも博士、タイムトラベルで記憶がなくなったりはしませんよねえ?」 「心配するな、マナブくん! きみの脳ミソには大した記憶など詰まっておらん!」 「たしかにそうでしたあ! でも……」 「どうした?」 「このタイムマシーンって、いつからここにありましたっけ?」 「あ? ええっと、かれこれ30年くらいまえ? ちょうどわしがマナブくんくらいの歳じゃったかのう」 「それって、博士が発明したんです?」 「いや、わしがここに来たときは、すでにここにあったような……しかし! いまはそんなことを言っている場合ではない!」 「そうでしたあ!」 「いいかマナブくん、12時ジャストに旅立つんじゃ。そうすることで、それに先立って11時59分30秒、ここに、30秒の未来からマナブくんが現れる!」 「博士! もうすぐその時間です!……27、28、29」 しーん 「現れんのう。遅刻じゃな、マナブくん。時給から引いておくので、明細で確認するがいい」 「ええ~~~~~~~っ? それじゃあボクはどうすればいいんですかぁ?」 「マナブくんは旅立てばいいんじゃよ、30秒前の世界に! そうすれば遅刻してるマナブくんだって、押されてぴゃーっと現れるじゃろう」 「そんなもんすかねえ」 「さあ! もう時間がない! 30秒じゃぞ! 30秒! 間違っても30年などと設定せんようにな!」 「了解でっす! ……57、58、59」 しゅぼん! 「消えたっ! さしがわし! 天才じゃ!」 しかし、それから10分経っても、20分経っても遅刻したマナブくんは現れませんでした。 「仕方がない」 博士はマナブくんに払うはずだった給料でりんごを買いに行きました。 タイムマシーンで過去に送り返すことになっていたりんごです。 博士が買ってきたりんごに『りんごでがまんしろ』と付箋をつけると、りんごはどこへともなく消えて行きました。おそらく過去へと旅立ったのでしょう。 これで実験は大成功。 そう思って博士が顔を上げると、そこにはもう、タイムマシーンはなかったとさ。 おしまい。

PART IV

哲学の話 のび太概念とジャイアン概念

のび太概念とジャイアン概念

問い

問い

人権をとても軽視する国があるとします。そこに人権をとても踏みにじられているひとがいます。そのひとがいくら訴えてもその立場から開放されません。あなたも一度たりとそのひとに手を差し伸べたことがありません。 そのひとが、「踏みにじる側につけば、自分の人権は守られる」と考えたとします。そのひとに、どんな言葉をかけますか?

こうやって物語にすると、「すまなかった」以外の言葉がみつからないのだが、わたしはいままで、同じような立場のひとに対して、「すまなかった」と思った試しがない。 ひとつの暴力の背後には、複雑な社会背景が隠されている。それでもわたし達は、暴力をみつけたら潰していくしかない。背後に問題があることなどわかっていても、「でもしょうがないよね」などと言って叩き潰してきた。 その反面、多くの物語や思想がこれを批判してきた。ほんの少しずつ改善はしているのだろう。だけど当事者は幸福になるまえに、暴力をふるい、糾弾され、死んでいく。 幸福を奪われたまま死んでいくものが暴力を振るって、何が悪い? 人権とはドラえもん概念である。ドラえもん概念によって、それまでジャイアン概念によって虐げられてきたのび太概念は救済された。人権を発明したのはのび太概念であり、救済されるのものび太概念で、ドラえもん概念によってのび太概念とジャイアン概念の旧来のヒエラルキーは逆転し、固定化している。 「人権という概念は正しい」 これは疑いようがない。 人権は結論ではなく、宣言だからだ。 人権はどんな条件がなくとも成立し、どんな論理によっても否定されない。人権は手段ではなく、目的である。たとえば、国会でどんな法律を作るかが議論されているが「法律という概念をなくそう」という話はしない。人権も同様に、それは人間という概念の一部であり、否定はできない。語りうるのは、これをいかに運用するか、だ。 そして、結果としてドラえもん概念によって、のび太概念とジャイアン概念にはヒエラルキーが生まれている。もちろん、ドラえもん概念は平等に与えられるのが理想であり、現実がそうなっていないだけだ。しかしまた、「高い理想」があれば弱者を虐げて良いという話ではない。にもかかわらず、ジャイアン概念は虐げられ、それがもう100年以上固定化しているのが現実だ。 ドラえもん概念の真の発明者はのび太概念ではなく、ジャイ子概念だ。ドラえもん概念によって、それまでボコられて死んでいたのび太概念は生き延び、科学と文化の発展を促し、ジャイアン概念とのび太概念の立場と収入を逆転させた。人権によって人類が平等に保護されているのは間違いないが、それによってのび太概念はジャイアン概念の数十倍の収入を得て、餓えや戦争で死ぬのはジャイアン概念へと固定されている。 ならばなぜ、未来のジャイアン概念は現ジャイアン概念に向けてドラえもんを送り込まなかったのか。理由は簡単だ。淘汰されているのだ。せわし概念によって、ドラえもん概念が過去へと送られ、昭和後期から令和へとかけて、ジャイアン概念は駆逐されていった。 それが結果として、のび太概念をせわし概念へと変容させ、本来ジャイ子概念が受けるべきだった未来は、しずか概念に引き継がれた。未来にはもうジャイアン概念はない。 せわし概念は、どこにも存在しないジャイアン概念を振り返ることはない。それはかつてあった「悪」として消滅したのだ。巨視的にこれを見れば、人類の変容プロセスだが、微視的には多くのジャイアン概念がすり潰されて死んでいる。明確な殺人行為があった。だけどそれに対して、だれも罪の意識を感じることはない。ただ、ドラえもん概念が、平和裏に、万人の合意のもとで、互いに笑い、称え合いながら、ジャイアン概念を殺した。 いまはせわし概念の誕生前夜だ。 多くのジャイアン概念が平和裏に殺され、彼らは必死の抵抗を見せている。彼らにある武器はスネ夫概念だけで、やがてしずか概念も出木杉概念も彼らを裏切っていくだろう。ジャイアン概念のプライドは常に踏みにじられる。なぜか。ジャイアンだからだ。のび太のくせに生意気だと吐いたジャイアンが、やがてジャイアンのくせに生意気だと罵られるようになる。 ここに来て、のび太のくせに生意気だ概念は、ジャイアンのくせに生意気だ概念に変容する。のび太のくせに生意気だ概念は、暴力概念を前提としていた。暴力概念を持たないのび太概念は、暴力概念に対抗概念することが生意気概念とされたのだ。ならばジャイアンのくせに生意気だ概念とは? それは、バカ概念の言い換えである。ドラえもん概念を理解せず、テストでは常に0点、かあちゃんに叱られ、大根を売り、暴力で物事を解決する、これらのバカ概念を持つジャイアン概念による抵抗を揶揄する概念が「ジャイアンのくせに生意気だ概念」だ。 ジャイアン概念を救済するのは、映画のジャイアン概念であるが、これは理想未来であるせわしナイズされたジャイアン概念である。ジャイアン概念には他の選択肢はない。「正しい暴力」によってのみジャイアン概念は救済され、ジャイ子概念は「漫画家デビュー」によってのみ救済される。これらすべてを含めてせわし概念と呼ぶ。 ジャイアン概念は次第に追い詰められ、最後にスネ夫概念が裏切ったとき、せわし概念が生まれる。これが規定の未来だった。 しかしいま、ジャイアン概念が再下剋上を目指し、抵抗している。のび太概念はこれを一時的な混乱概念と考えるが、果たして、そうだろうか。たとえば、せわし化した未来のどこにジャイアン概念がいるかを考えてほしい。どこにもいないのである。ならば、そこにはジャイアン概念は消滅しているだろうか。そんなわけがない。ジャイアン概念が消え去ることはない。せわし化した未来のなかで、ジャイアン概念はいま以上に虐げられ、法律の門から、あるいは医療の門から地下室概念に押し込まれているのである。 これらの概念は、すでに現実である。ジャイアン概念は抵抗を続けるだろう。なぜならば、ジャイアンだからだ。それをのび太概念も、しずか概念も、出木杉概念も、スネ夫概念ですら理解することはない。 果たして、せわし概念の未来は、わたしたちが求める真の未来だろうか。

ワープの思考実験

ワープの思考実験