- ボクたちが邪馬台国を探したときの話

- 序

- 第1章 五郎丸のこと

- 第2章 転校生

- 第3章 邪馬台国を探しに

- 第4章 友だちとアイドルの間

- 第5章 ウエダKの条件

- 第6章 遠い約束

- 第7章 夏休み・邪馬台国レポート

- 第8章 ヒミコが消えた夜

- 第9章 転校

- 終章 千本桜

- あとがきと解説

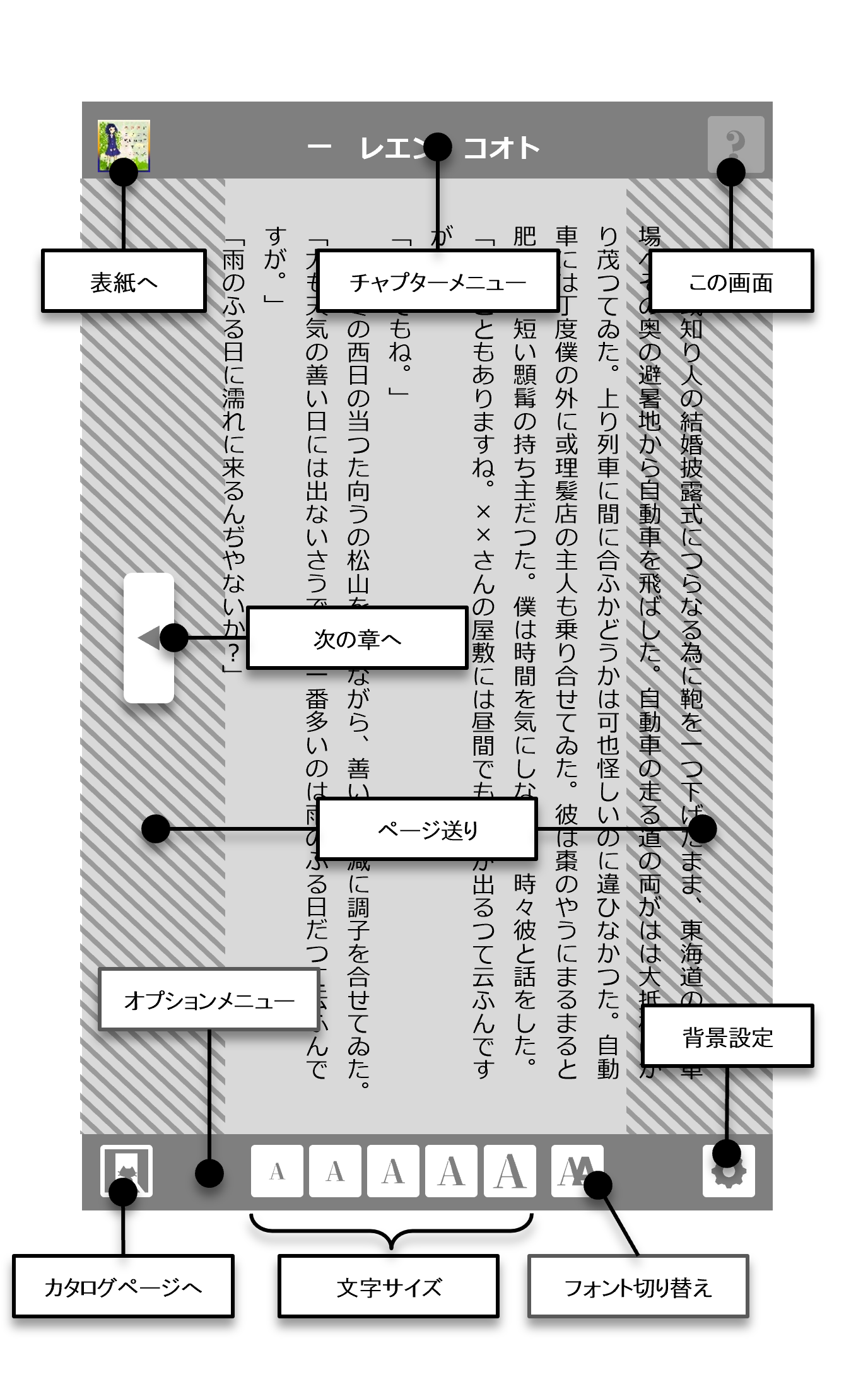

ボクたちが邪馬台国を探したときの話

この物語の登場人物には、性別が設定されていません。

お好きな性別で想像して御覧ください。

序

五郎丸に会うのは中学を転校して以来、9年ぶりだった。

「久しぶり」

って、ぶっきらぼうな仕草は、あの頃のまま。

「どうしたの、急に。なにかあったの?」

懐かしい声、懐かしい笑顔。

言葉を交わしていると、駅のデジタルサイネージが、満開の桜を映した。

ふと視界に飛び込んだ、咲き乱れる千本桜。

それは10年前の事件以来、見ないようにしてきた景色だった。

第1章 五郎丸のこと

五郎丸とキスしたのは、中一のまだ初夏のころ。

お互いに好きな子はほかにいた。いたと思う。少なくともボクはそうだった。

だけどキスしてしまうと不思議なもので、このまま五郎丸とそういう仲になってもいいかな――なんて思うようになった。

最初はお互いに冗談だった。放課後の更衣室。

あいつが肩に手を置いて顔を寄せてくるから、ボクも身を任せて、ゆっくりと顔を寄せて、そしてゆっくりと唇を重ねた。

「おえーっ! おまえ、拒否ろよ!」

「おまえこそ、ノリでキスするな!」

と、すぐに体を離して、お互いに罵りあったけど、ボクはといえば、そんなに悪い気はしていなかった。すこし乾いた唇の、柔らかな感触。

それまでも五郎丸は後ろから抱きついてくることがあったし、ボクはボクで、そんな五郎丸の下腹に手を這わせていたし。制服越しのその感触に胸をときめかせて、五郎丸もまた冗談で、あふんと艶めかしい声をあげることもあって、休み時間、昼休み、放課後、友だちと話したり、教室の掃除をしたりしながら、あいつが抱きついてくるのを待った。

五郎丸に好きな子がいるのは察していた。

あいつもボクと同じで、憧れの存在にはアプローチできない性格だったし、ボクにとっての五郎丸、五郎丸にとってのボクは、お互いにいちばん気安い相手だった。

五郎丸に感じていたのは、恋心ではないし、あいつがだれを思ってるかなんてのも、興味はなかった。でも、向こうはわからない。五郎丸はよく、「ツキはだれが好いとーと」とボクに聞いてきた。

あ、ちなみに「ツキ」というのはボクの愛称。名字の「月足」から来てる。

「ツキはだれが好いとーと」

そう聞かれて、

「いや、べつに」

と答えるのが常だったけど、隣のクラスに好きな子はいた。

名前は――名前はいいや。ボクの人生と交わることのなかった、クラスメイトのひとり。でも当時は本命の子。小学校のころから好きだった、高嶺の花。ずっとその子のことしか眼中になくて、だから五郎丸から――

「田中がおまえんこつば、好いとーち言うとった」

と言われても、ピンと来なかった。

「だれ? 田中って」

「5組の田中」

「ふーん」

意にも介さずに答えて、

「五郎丸はだれば好いとっと」

と聞くと、

「おまえといっしょ」

と、受け取りようのない返事が返ってきた。

意味は不明。

恋バナはあまり好きでもなくて、それに問い返すのも野暮な気がして、

「ふーん」

とだけ答えた。

ボクの名字、「月足」は珍しい名字だ。

調べてみると、福岡県のなかでも、とくに地元の八女を中心に見られる名字で、もとは地元の氏族である筑足氏――ちくあし? 聞いたこともないけど――に由来すると書かれていた。

曰く、筑足がなまって、月足に変化したのだと。

だけどボクは、逆だと思った。

筑前・筑後の「筑」が本来、「月」だったのだ。

すなわち、筑紫=月氏――ということになる。

では、月氏とは?

中国史に詳しいひとならピンと来ると思う。

日本の歴史に邪馬台国が登場するより少し前に、中国大陸の北西部を支配したのが月氏だ。広大な支配地を持っていたが、紀元前二世紀には、東に位置する匈奴に滅ぼされた。史実では月氏は西へと逃げ延び、中央アジアに大月氏として国を築くが、その月氏の一派がじつは日本に渡って来て、筑紫になったのだと、当時中学生のボクは考えていた。

それが日本神話に、伊弉冉尊が日神と月神を産んだ、という形で残っているのだ、と。

筑紫と言うのは、いわゆる福岡県のこと。つまり、福岡市から久留米、柳川、大牟田あたりを指す言葉だけど、これは現在の話。古代に思いを馳せると、日本書紀に「筑紫日向」という言葉が出てくる。なんと、日向が筑紫に含まれているのだ。

日向といえば宮崎なわけだから、そう考えると記紀の時代には「筑紫」というのは九州全域を指していたとも考えられる。――そしてこれもまた中学生当時の考えで、いまではもうすこし違う考えを持ってはいるのだけども。

また後になって、中国では「月」は「ゆえ」と読むと知ることになる。

その音は、ツキアシには程遠かった。

だけど、とにかく当時のボクとしては、その九州全域を治めた「月氏」に由来する「月足」がボクの名前だと思っていたし、そこにはなにかしらプライドのようなものを感じていた。

その妄想逞しい中学時代。ボクらの学び舎は、山の中にあった。

八女の市街地から、白木川と呼ばれる細い川に沿って上った先。市街地と比べると、ずいぶんとのどかではあったけど、その「市街地」だって、過疎化が激しい八女の市街地だ。田んぼの合間に、トラックの噴煙に塗れた古い家屋が居並ぶだけ。それだけの市街地。まわりの田んぼも放置されて、自生する葛に沈んでいく。

だけど、たったそれだけのものを「市街地」と呼ぶのも、ボクたちの身の丈には合っていた。

葛は川沿いに広がり、その自生する葛の緑に囲まれた中学から、更に川に沿って上ると、ボクらが4年生までを過ごした小学校がある。

ボクの愛する母校だけど、そこにいたのは4年生まで。

たった4年。なぜか。――それは、廃校になったから。

ボクの母校は、八女の「市街地」に近い小学校に併合され、5年生からの2年間はそこに通った。山の方にあるボクの家からは、歩くとゆうに1時間はかかる。送迎のスクールバスはあったし、ボクの場合は、隣のノゾエさんが、

「じっちゃんの介護があっけん、そのついでに」

と、車で送ってくれたけども、都合が合わずにとぼとぼと歩いて登下校することも少なくなかった。

福岡の大学に通うようになって、小学校が廃校になったと話すと、ほとんどのひとが、郷愁のある木造校舎を思い浮かべては、「行ってみたい」などと世迷い言を述べた。

最初は戸惑ったよ。

行ってみたい?

ホラー映画の廃ビルのような学校に?

まだ校庭に子どもたちの声が響いていたころ、鉄筋コンクリート作りの校舎は、向かいにある農協の建物や、ボクの家のとなりの――お菓子や酒も売ってる――精肉店や、――表にアイスクリームのノボリがある――仏具店よりも遥かに華やかで、そして大きくて、まだ幼稚園児だった5歳のボクは、二車線の広い道路に面した校舎を見上げて、小学生になるのを心待ちしたものだった。

そして6歳。

紅葉、雪景色。桜が咲くと、待ちに待った小学生。

新入生は十人にも満たなかったけど、学校での生活は楽しくてしかたがなかった。ボクのいちばんの思い出が詰まっている場所。いまでもそれは胸の奥底にしまってある。

廃校が決まって、麓の小学校に吸収されると聞いたときも、「校舎は町の施設として再利用される」「そこでは映画も上映される」と聞いて、不安よりも期待のほうが大きかった。

4年生――10歳のボクは、大好きな小学校が廃校になるのを待ちわびた。

だけど現実はどうだったか。

ボクらがいなくなった校舎は、町の施設になることも、映画が上映されることもなく、廃校からわずか一年で、絵に描いたような廃墟になった。

おばけが出ても、あるいは猟奇殺人事件の舞台になってもおかしくない廃ビルと、運動場だった場所には、重機が居並び、建築廃材が積み上がった。

郷愁もなにもない。ただ廃校を楽しみにしたことへの後悔と、無念さばかり。

田舎を舞台にしたアニメや映画は無数にあるけど、そこには栗の木に群れる毛虫も、ネットに覆われた崩れかけの崖も、壊れたままの自販機もない。ボクらの町にあるのは、ビニールの波板を立てただけの家の壁と、ペンキの剥げた鮎釣りの看板、どこかの建築業者が捨てたゴミ。

だけど、それでいい。

ただ朽ちていくだけの町が、ボクたちの身の丈に合う。

夏休み、運動会、年越しと経て5年生。

通い始めた麓の小学校は、校庭の一部が遺跡の発掘作業で封鎖されていた。

運動場たら遺跡が出るなんて、ロマンある話にも聞こえるけど、ボクが住む町では日常茶飯事。

――八女のほぼ全土から遺跡が出る。

そう言ったのは、ボクの叔父。

「過疎の村にゃ、死んだモンのゴロゴロしとっけん、生きたモンなよう住まん」

家を建てようとすると遺跡が出て、調査が済むまでストップがかかる。

人口流出に頭を悩ませる過疎の町に、あるのは廃屋と、死者の遺物。

これじゃあ、逃げ出せと言わんばかりだ。

そしてまた、夏休み、運動会、年越しと。

五郎丸と親しくなったのは、6年生になったころ。

お隣のノゾエさんが車を出せなくて、五郎丸の近所のウエダさんの車に乗せてもらって、それからだ。

ウエダさんは、五郎丸のいとこ、ウエダケイ。

ウエダさん。あるいはケイちゃん。

どんな字を書くかは知らない。

上田か植田。

ケイは? 啓? あるいは、圭?

まあ、なまえはなんでもいい。それこそ、AとかBでいいし、ウエダさんもKでいい。乗ってる車もK自動車。歳は一回り上、当時22歳、農Kョウ勤め。農Kョウの帽子がトレードマーク。

「軽でしか入られん道ばっかやけん」

と、ボクと五郎丸が後部座席でカーブに合わせて左右に揺られる前で、ハンドルを回しながら笑っていた。

Kは邪馬台国九州説を信じていて、ドライブのあいだずっと、地元にある貴船神社、玉垂宮、八女津媛神社について話した。ひょうひょうとした声が太古のロマンを奏でると、それを聞いたボクは、すぐに感化された。

ボクが「月氏」の話を聞いて、筑紫、筑足、と連想したのも、ウエダKの影響だし、五郎丸もボクと同じ。おかげでボクと五郎丸とは、放課後に邪馬台国について話すようになり、いつしかふたりは、「邪馬台部」と呼ばれるようになっていた。

もちろん、大声で話してたわけじゃない。

クラスメイトから「なんの話?」と聞かれて、「邪馬台国」と応じるうちにそうなっていたんだと思う。

でも。

――邪馬台部。

悪くない。

校庭に遺跡が埋まった小学校には、身の丈にあうクラブ活動だ。

第2章 転校生

中学1年。ヒミコが転校してきた。

五郎丸が更衣室でキスしてきた日から、1週間くらい後。

轟日向。

大都会、博多から。

日向って名前のせいか、転校してそうそう「ヒミコ」と呼ばれるようになった。

ボクや五郎丸がそう呼んだわけではなく、小学校から続くボクたち邪馬台部のメンバーに加わったことを揶揄して、だれかがそう呼びはじめた。名前で呼ばないのは、福岡という都会へのやっかみもあると思う。

ボクが4年間通った小学校では、友だちを変なあだ名で呼ぶことは禁止されていたから、ヒミコ呼びには抵抗があった。でも日向自身はと言うと、「ヒミコ」をすんなりと受け入れていた。本名で呼ばれるのが照れくさいんだろうなんて思ったけど、これにはちゃんと理由があった。この一月ほどのち、ボクと五郎丸とヒミコとで、大塚古墳を見に行ったとき、ようやくその理由を知ることになる。

それまでは……いや、そのあとも、ヒミコのヒミは、秘密のヒミだった。

いまもヒミコのことは、よくわからないまま。

まあ、ヒミコだけじゃないよね。だれのこともわかんないよ。それこそ、親友の五郎丸のことだって。

でもあのころは、そういう深い話じゃなくて、ただ無邪気に、わざわざ都会の博多から、過疎の八女に越してくるのはどうして? みたいなことが、最大の謎だった。

ヒミコのことでわかっていたのは、シングル家庭だってことくらい。

なにかの折に、「うちの親はかたっぽやけん」と聞いて、それ以上詳しいことは聞いちゃいけないような気がしていた。

ヒミコとは、普通に接したかった。

シングルの家庭だからどうとかじゃなく、ほかの友だちと同じように、普通に、ごく普通に。でも、その思いはむしろボクたちの関係をぎこちなくしていた。もしシングルだって聞いてなかったら、両親の仕事や、どうして転校してきたかなど、根掘り葉掘り聞いていたと思う。

聞けばよかった。

聞いていれば歴史は変わったかもしれないのに、って、いまだに思う。

とは言え、ヒミコと打ち解けるのは早かった。

人間のタイプってのは、スポーツが得意かどうかで分かれる。

ボクも五郎丸も、スポーツは得意じゃなかったし、どちらかと言えば嫌い、端的に言えば大嫌いだった。

ヒミコもそう。

障害走の授業を見学して、「あれ、ぜんぶ倒す自信がある」って。

その日の放課後。

「トドロキさんは――」

ボクも五郎丸も、最初はヒミコのことをそう呼んでいた。

「――どのスポーツがいちばん嫌い?」

という五郎丸の質問に、ヒミコは

「へ?」

という返事を返した。

普通は「どのスポーツがいちばん好き?」と聞くんだろうけど、ボクと五郎丸の間じゃ、「嫌い」は大前提だった。

答えに迷うヒミコに、五郎丸は自分の話を重ねた。

「五郎丸的には格闘技。あれはスポーツじゃなかもん。ケンカやん」

「ケンカじゃなかろーが。ルールのちゃんとあっけん」

と、思わずフォローを入れたけど、要は、ルールのあるケンカだ。

「ツキはなにが好かん? スポーツで」

五郎丸は、今度はボクに聞いた。

「ボクは水泳かな。息継ぎすったびん水飲む」

「うそ! ツキ、息継ぎしとったん?」

「しとっとよ。顔が水面から上にあがらんけん、息継ぎしとっごた見えんばってん、しとっと」

溺れているのか泳いでいるのかわからないまま手足を動かし、しばらくすると本当に溺れていくのが、ボクの水泳スタイルだった。体育は拷問。地獄の鬼が、血の池にひとを沈めるときの所作と、体育教師のやってることは同じだと思う。違うところがあるなら述べて欲しい。

などという会話のあとで、改めてヒミコに振ると、

「ドッヂボール」

の答えが返ってきた。

「ああー」

脳裏に鮮明に浮かぶ嫌な記憶。

「思いっきりぶつけてくるヤツおるよね」

ドッヂボールはスポーツではなく、学校が公式に与えるいじめの場だった。

そんなヒミコは、ボクたちと同じように、部活には入らなかった。

部活に入らないでいると、「なんで入らんと?」と聞かれるけど、それはこっちが聞きたい。なんで部活やらすっと?

3人は帰宅部。かと言ってそそくさと家に帰ることもなく、放課後は教室に残って、邪馬台国のことを話した。スポーツが嫌いなひとは、概ね邪馬台国が好き。これは鎌倉時代の文献にもある事実だ。

「邪馬台国がどこにあるかは、大きく分けて、畿内説と九州説があるばって、トドロキ的にはどっちと思う?」

五郎丸からのこの質問は定番。心のなかに邪馬台のあるひとなら、相手がだれであれ、まず最初にこれを尋ねる。

「わかんない。考えたことない」

そしてヒミコのこの答えも定番。ある出版社の調査では、「邪馬台国はどこにある?」の質問に8割以上のひとが「わからない」と答えるという。まあ、考えてもみればその通り。邪馬台国の場所がわかるなんて答えるのは、とんだ大嘘つきだ。

「五郎丸は?」

と、問い返すヒミコ。

五郎丸。呼び捨て。

「もちろん、九州」と、五郎丸。

友だち同士、親しくなっていく過程で、どこかで敬称を略すタイミングがある。それはもしかしたら、

「なんだよ、さん付けなんかすんなよ、呼び捨てでいいよ、呼び捨てで」

と、向こうから言ってくることもあるだろうし、校舎から飛び降りるタイミングで駆けつけて、

「早まるな! 五郎丸!」

と、思わず呼び捨てにしてしまうこともあるだろうけど、ヒミコはきっかけもなくあっさりとこのラインを超えてきた。まあ、たしかに相手が五郎丸だと、呼び捨てにしやすい。ゴロウマルって響きがそもそも愛称みたいだし、そもそも気にするヤツじゃない。

「九州のどこ?」って、ヒミコ。

「五郎丸的には宮崎かな?」

五郎丸の答えを聞いて、ヒミコはボクの方に振り向く。

「月足さんは?」

五郎丸は呼び捨てで、ボクはさん付けなんだ……。

「ツキでよかよ」

「じゃあ、ツキさん」

「さんが要らんて」

これ、わざとやってるのか、天然ボケなのか。ヒミコはくすくすと笑って、

「ツキは邪馬台国、どこにあったち思う?」

改めて問い直した。

「もちろん、筑紫」

そう答えて、かつて中国にあった月氏の話、匈奴に破れてその一派が日本に流れ着いた話を披露した。

ヒミコは「へえー」「知らんかったー」と相槌は打っていたけど、戸惑っているようでもあった。

邪馬台国が登場するのは、『三国志』という中国の古い歴史書だ。

そのなかの『魏書』、第30巻。烏丸鮮卑東夷伝倭人条に書かれていて、一般的には『魏志倭人伝』の名で知られている。

そこに三世紀の日本にあった倭国に関する記述があるが、その場所に関しては議論があった。

魏志倭人伝に書かれた、邪馬台国までの旅程はこう。

都から倭国へ渡るには、まず船で、海岸に沿って鮮半島の南端に行く。

そこから海に出て南へ千里行くと、対馬に至る。

また、船で南へ千里行くと、壱岐に至る。

また、船で南へ千里で、末廬國(松浦半島)に至る。

陸上を南東へ五百理で、伊都國(糸島半島)に到る。

南東へ百里で至るは、奴國(博多)。

東へ百里で至るは、不弥國(宇美?)。

南へ行き至るは、投馬國(?)。船で二十日。

南へ行き至るは、邪馬台國(?)。船で十日、陸の上を一ヵ月。

これを文字とおりに解釈すると、邪馬台国は鹿児島のはるか南の海上にあり、そこへは船で一月、陸を一月で到達できることになる。

つまり、方向か距離が間違っているのだ。

すなわち、方向が間違っているとすれば邪馬台国は畿内、距離が間違っているとすれば九州にあることになる。

そしてまた、魏志倭人伝の表記の揺れも、混乱に拍車をかける。

前半は「どこそこへ至る」、後半は「至るどこそこ」と記され、その切替となる伊都國は「至る」ではなく「到る」と書かれている。このことから、伊都國までは旅程で、その先は伊都國を中心にした距離で表されているとする説もある。

これは、昭和の時代に活躍した榎一雄という東洋史学者が提唱したもので、同氏は邪馬台国九州説を取っている。

また一方で、稀代のミステリー作家である松本清張は、『清張通史〈1〉邪馬台国』のなかで、この魏志倭人伝の距離や旅程について、想像や比喩表現が入ったものだと指摘している。

その本は大学に入ってからようやく読んだけど、さすがはベストセラー作家、淡麗な文章はひと息に読めた。そのなかで松本清張は九州説の立場を取り、書かれた内容にも説得力があった。

資料の読解や歴史や地理的要因からの推測のほかに、「書き手の思惑や混乱」を読み解こうとする姿勢は、さすがは推理作家というところだろうか。

ただ、松本清張は北九州の出身だし、地元有利に考えた可能性はある。

それに、作家の書く文章と、学者が書く文章を比較すれば、作家の文章のほうが説得力があるのは当然で、そのぶんは割り引くべきなのかもしれない。もしこれが漫画やアニメになれば、もっと説得力は増すだろうけど、そのぶん更に注意して受け取る必要がある。

いくつか候補地を挙げての議論の末――

「でも、九州にあるとやったら、みんなで探せるよね?」

と言ったのは、ヒミコだった。

寝耳に水というか、無茶ぶりというか、探すと言っても、はたしてどこをどう探せというのか。五郎丸も少し怯んで、

「ばってん、宮崎やったら無理やけん」

と、言葉を濁したが、ヒミコは続けた。

「ツキは筑紫にあるち言うとるばい」

いや言ったけど、とは言っても、だ。

「ばって、探すちゆうたっちゃ……」

ボクにしても、心の底では畿内説を否定しきれなかった。

筑紫が月氏と同一だなんてことも、マンガやラノベの題材にはなるとしても、学問になり得ないことは疑いようがない。

「見つからんでっちゃよかよ。だれも見つけとらんちゃけん、そげん期待すっともおかしかろうたい」

ボクが戸惑っていると、ヒミコは少しハードルを下げた。

「まあ、畿内説が有力ち言うたっちゃ、まだだれも見つけとらんけんね――」

と、初手で戸惑った五郎丸もあっさりと手のひらを返して、

「――そいやったら、九州んほうが可能性はあるごたー」

と、ヒミコの側についた。

そしてヒミコは追い打つように、

「どう? ロマンのあるち思わん?」

と、神秘的な瞳をボクに向けた。

どう? って、どこからつながった「どう?」なのか。

でもまあ要は、マンガやラノベに書くような感覚で、ボクたちなりの邪馬台国を探せばいいんだ。それに、ヒミコって呼ばれる友人から、邪馬台国を探そうと持ちかけられるなんて、それだけでロマンだ。

ボクはしばらくこめかみに当てていた指を胸のまえにおろして、ココロのスイッチを押した。

「じゃあ、行こう! 邪馬台国を探しに!」

そう宣言すると、ヒミコはただくすくすと笑って、その気になっていたかに見えた五郎丸は、

「はあ? マジ?」

というリアクションを返した。

「どっちなんだよ、おまえは」

「五郎丸的には、行くよ。筑紫でも、宮崎でも」

さっきのリアクションとも合致しないし、そのまえに宮崎だと無理と言ったことすら忘れている。

だけどこの、直前の数ワードの言葉にしか反応しないのが、五郎丸だ。逆にわかりやすい。

第3章 邪馬台国を探しに

とある週末。金曜日。

「こんどの日曜、探しに行こう」

と、ヒミコは無邪気に言ってきて、それが――

「それって、明後日?」

「そうなるかな」

――それが、邪馬台国のことだとはわかったけど、

「探しに行くって、どこに?」

と、問い返した言葉には、

「わかんない」

という、柔らかい風のような言葉しか返らなかった。

八女には、そこいらじゅうに遺跡が埋まっている。

とは言っても、それは土の中の話であって、土の上をあてもなく歩いて見つかるものはネコやカエル、たまにイノシシくらい。

「じゃあ、どこに行こう」と、ボク。

「どこでもいいよ」と、ヒミコ。

どこでもいいって、そんな……とは思ったけど、五郎丸が妙に乗り気で、

「ネットの上に、邪馬台国はなかけん」

と、的はずれなことを言い出して、

「なかけん、なに?」

「探すっちゃろ」

「はあ?」

と、なしくずしに待ち合わせの時間を決めたボクたちの、行くあてもない当てずっぽうなフィールドワークが始まった。

「待ち合わせ場所は?」

「校門前でいいよ」

遠くへ行くわけじゃない。

邪馬台国が八女にあるとまでは言わないものの、九州――もっと絞ると筑紫にあったことは、ボクにはわりと疑いようのない事実だった。

その根拠はもう、五郎丸には百回、ヒミコにだってもう十回は言って聞かせている。

以下、その理由を述べると、まずは阿蘇山。

魏志倭人伝から三百年ほどあとに書かれた『隋書倭国伝』には、倭国には阿蘇山があると書かれている。

これだけでもう、どう疑っても邪馬台国は九州にあったとしか言いようがない。

ボクの説では、熊本のあたりは邪馬台国には含まれていない、熊本は邪馬台国と南にあって敵対していた狗奴国だと思っているのだけど、隋書の成立年代としては、これで間違いではない。隋書が書かれた時代にはもう、邪馬台国も狗奴国もない。

逆に言えば、邪馬台国の話としてこの書を持ち出すのは、少し弱いかもしれない。

次に、習俗。

魏志倭人伝に、倭人の特徴として、「顔や体に入墨をする、水に潜って魚やはまぐりを捕らえる」とあり、これは畿内というよりは、九州などの南国の風習に近い。

また、「温暖で冬も夏も生野菜を食べる」とあるので、緯度的にも低いはずだ。

場所に関しては「會稽の東治(江蘇省紹興市)の東にあたる」と、かなりの南方が示されている。

これを文字とおりに受け取ると沖縄や台湾まで行ってしまうので、やや眉唾ではあるが、松本清張が指摘している通り、書き手に少し混乱があるのだと思う。

邪馬台国の向こうにあると書かれている侏儒国、裸国、黒歯国は、古代中国の伝説でしかないらしいし、フィクションとの混同が見て取れる。だからってすべてがフィクションだって話ではなく、当時それらは、現実と地続きに語られていたのだろう。

次は、地理的な話。

まずは南から――

魏志倭人伝には、「奴国までが女王の国に属し、その南に狗奴国があり、そこは女王に属していない」とあり、邪馬台国の南には、敵対する「狗奴国」があるとされている。

次に北を見てみると――

「邪馬台国に属する国は、邪馬台国の北にある」とされている。

東――

「邪馬台国の東には海があり、そこを渡ると別の倭人の国がある」と書かれている。

邪馬台国を畿内とするとこれに合致しないけど、筑紫とすれば条件に合う。

もし、魏志倭人伝のこの部分を否定するとしたら、魏志倭人伝のすべて、邪馬台国の存在すらも否定しているに等しい。

そして、決定的だと思うのが、距離。

魏志倭人伝には「帯方郡から女王国までは一万二千里」と書かれている。

そのうえで、

狗邪韓国まで七千余里、

対馬まで千余里、

壱岐まで千余里、

松浦まで千余里、

伊都国まで五百理、

奴国まで百里、

不弥国まで百里、

と列挙されている。

この合計は一万七百理になる。

「余里」としている部分を10%として加算するとしたら、一万千七百里となって、上記の旅程で、邪馬台国へはほぼ到達している。

つまり、ここまでで、「こうして邪馬台国に到着しました」と書いてあるに等しい。

言い換えると、博多からなら近くて四百里、遠くとも千四百里が邪馬台国の場所になる。

これを通説に従い一里を75メートルほどとすると、30から100キロメートル。この距離は、近ければ久留米、どんなに遠くても熊本、あるいは別府、を示している。

またここから逆算すれば、不弥国は太宰府のあたりと考えるのが妥当だろう。これで古代史の名所が顔を並べたことになる。

次に歴史を見てみる。

ここまで邪馬台国九州説を推してきてこう書くのは不自然に思えるかもしれないけど、「邪馬台=ヤマト」で間違いないと思う。

だけど、魏志倭人伝が書かれたのは三世紀末。そこに書かれる邪馬台国は、三世紀前半の話だ。

一方で、日本神話では、神武天皇が九州から畿内へ東征したことが大和朝廷の興りだとされているが、この神武東征を三世紀より古い時代だと考える学者は少ない。

神武東征は、おそらく三世紀の終わりころだろう。ちょうど中国の三国時代の終わり、呉の滅亡とときを同じくする。

つまり時系列で見ると、女王卑弥呼が逝去して、邪馬台国が衰退したあとに神武が畿内に東征したことになる。

これはすなわち、「邪馬台」が「ヤマト」であったとしても、魏志倭人伝の時代には九州にあったことを示している。

十世紀なかばに書かれた歴史書『旧唐書』の日本伝の冒頭には、「日本国は倭国の別種なり」と書かれている。

日に向かう国、日向。その更に東にあるのが、日の本の国、日本。

月氏が西へ行き、大月氏になったように、倭国は東へ行き、大倭国、大和の国となった。

畿内の日本を作ったのは、すなわち筑紫の倭人だったのだ。

厳密に言うとボクは、神武東征はなかったと思っている。

ただ、それに象徴されるような政変はあって、それに沿って天照大神を主神とする日本神話が構築された。

世界的に見ても、女神を主神とする神話は少ない。これが成立したのは、神武が、混乱する近畿地方を平定するため、筑紫邪馬台国・卑弥呼の威を利用したため、と考えるのが妥当だと思う。

と、解説しているあいだに、金曜、土曜と、週末は過ぎ去り、日曜日。

校門前、待ち合わせ。

「よう」

と、背中を門柱にもたれて軽く手を上げた五郎丸の私服……幅広のパンツとパーカーは見慣れていたけど、

「ごめん。待った?」

と、2分過ぎて現れたヒミコの私服姿を見たのは、その日が初めてだった。

「待ってなくはない」

「ごめんごめん」

って、乗ってきた自転車をそのへんに停めて、

「さて、行きますか」

と歩き出す方角は、ただ三人の気の向くまま。八女市立花町、白木川沿いの、ボクと五郎丸には見飽きた退屈な道で、ヒミコは畦の用水路を覗き込んで、かすれた立て札の文字を拾った。

少し歩いては記念写真。また記念写真。

小さなガードでは手を叩いて、反響を聞いて、

「やっほー」

ヒミコが言うと、

「ああ~っ」

五郎丸がオペラのような声で歌った。

白い柔らかなシャツとベージュの膝丈のボトム、つばの長い帽子を被ったヒミコには、やっぱりどこかしら都会の匂いがあった。

「邪馬台国の候補地ち、どのへんにあっと?」

川沿いの景色も見飽きるころ、ヒミコが聞いた。

それを受けて、五郎丸は――

「奈良県の、纏向遺跡……」

いきなり畿内へ。

「いや、九州で」

「九州だと有名なのは、佐賀の吉野ヶ里遺跡か、甘木の平塚川添遺跡かな?」

その場でスマホで調べると、吉野ヶ里は八女から北西に20キロ、平塚川添は同北東に20キロの位置にあった。

「どっちもこっから直線20キロくらい。行けんこたなかごた」

ボクが言うと、

「チャリでどんくらい?」

ヒミコが聞いてきた。

「2~3時間?」

「うわ。ケツが剥ける」

ヒミコが、ケツが剥けるなどと言い出すキャラだってのは、このときに知った。

そうやって、話しながらしばらく歩いて、精米所のベンチに掛けて、ペットボトルのお茶を飲んだ。都会っ子のヒミコ――あるいは邪馬台国から来たヒミコには、精米所が珍しいのか、精米機のなかを覗こうとするので、ふたりで諌めた。

話題はまた、吉野ケ里へ。

「ばってん、うちらで邪馬台国ば探すとに、だれでっちゃ行くとこに行ったっちゃ、しょんなかろうたい」

五郎丸が言った。

「吉野ヶ里が邪馬台国やったら、もう証拠のブツは上がっとっはずよ」

証拠のブツ。

話しながらも、五郎丸はしきりにスマホで候補地を探している。

「昨日のうち探しとけばよかったね」

と、ヒミコ。

「ひとごとんごつ言わん」

と、五郎丸。

「こっから自転車で行ける範囲で、だれも知らんとこがよか」

と、無茶振りするボク。

「そげんとこが都合ようあるわけが……おっ?」

「どげんした」

「あった」

「あった?」

ヒミコとボクとで、五郎丸のスマホに顔を寄せると、画面に開かれた地図のまんなかに「祇園山古墳」の文字があった。

「これは?」

「久留米。高良山のふもと」

高良山ってのは、久留米の南東にある、久留米っ子にとっては聖地のような山。

その、久留米っ子ならだれもが親しんだ高良山の麓にあるのだから、さぞや有名なものかと思えば――

「なんか、マイナーな古墳っぽい。地元んモンでも知らんやつばっかし、て」

調べてみると、ギリギリケツの皮が剥けない直線10キロ。

「卑弥呼の墓ち書いてある」

「地元のひとも知らんち、そげんこつあっと?」

ボクの質問に、

「久留米んモンな、ラーメンにしか興味んなかけん」

と、五郎丸のこの言いよう。

「てゆーかさ。このすぐ近くにも、古墳あるばってん、意識せんやん」

「この近く?」

「大塚古墳ちゆーたかな?」

「あー……なんか、聞いたこつはある気がする」

そんな記憶もおぼろな話の最後に、

「じゃあ、今日はそこに行ってみよう!」

飛び跳ねるようにして、ヒミコが言った。

「ここ、何度か通っとるはずばってんねー」

大塚古墳へ曲がる角で、五郎丸が言った。

ボクもそう。県道の抜け道としてたまに通る細い道で、地図で見る限り、古墳の前も何度か通ってるはずだった。

こんなとこに古墳が?

もしかして、あの遠くに見える小山のようなものが古墳?

と指差しながら近づいてみると、小山の手前にこんもりと土を盛り上げた古墳があった。お椀にいれたご飯をカポっと皿に盛ったような形で、近くで見ると、そこそこ大きい。

「これ、古墳?」

裏返った声を上げたのは五郎丸。

「山の一部だと思ってた」

ボクがこたえる。

それは、何度も見ていたはずの景色だった。

古墳の前には看板があるけど、いままで気がついていなかった。

たしかに、山にしては盛り上がり方が急峻で、妙な存在感はあるけど、山裾の町で暮らしていると存在感のある崖は見慣れてる。それに、社会科の教科書で見る古墳に比べると、威厳もないし、いびつで、小さい。

「円墳?」

「円墳やね」

「前方後円墳が良かった」

「えーっ。前方後円墳は好かーん」

「なんで?」

「人の形しとうやん」

「あれ、そうなん?」

「そうよ。人の形にしつらえて、死んだ王様の、『まだここにおっとぞー、この世界ば見とーとぞー』ち、言いよらすたい」

という、ボクと五郎丸の会話を――

「あるいは、その胎内で蘇り、また生まれ出る日を待っている……」

最後にそう結んだのはヒミコだった。

改めて看板を読むと、6世紀後半のものとある。

地元の英雄・磐井が没して半世紀ほどあとの古墳だ。

磐井に関しては後述するが、要は6世紀まで八女は栄えてました、地元の長の磐井が大和政権に逆らって討たれて、八女は落ちぶれました、というお話。

だけど、磐井が討たれたあとも、八女の豪族は古墳を作れるだけの力は持っていた、というのがわかった。そして読み進めると、「筑後地区でも屈指の大型円墳」の文字があった。

「これが筑後地区屈指!?」

声に出して読んでいた五郎丸が、そこだけ大声で2度読んだ。

「これが大型!?」

更にもういちど。

たしかに小さくはないと思うけど、これを屈指と言われると、なにかしら寂しさが込み上げる。

「ここが卑弥呼の墓かもしれんばい」

と、ヒミコが言ったけど、

「年代の違うけん、それはなかよ」

と、五郎丸が答えた。

「看板に書いとっこつが真実とは限らんけん」

ヒミコは食い下がったけど、それにしても――

「ヒミコが卑弥呼ち言うと、なーんか混乱すぅ」

ボクが言うと、

「ヒナタかトドロキち呼んだほうがよかっちゃなかと?」

五郎丸も、改めてそう提案した。

それに対する、ヒミコ。

「本名は好かんけん」

こんもりとした古墳を見上げたまま言った。

「なしてさ」

そして合いの手のような、考えなしの言葉に、

「お父さんのつけた名前やけん」

という、ヒミコの返事。

お父さんがつけた名前で呼ばれたくない? どうして?

戸惑い、言葉を見つけそこねていると――

「やっと両親の離婚が成立して、八女まで逃げて来たと。もう、見つかりとうなかもん……」

そんな言葉が、ヒミコの口から冷たい息になって漏れて、ボクらは、古の王が眠る深い墓所の深淵に、踏み込んだような気がした。

第4章 友だちとアイドルの間

「古墳は、死んだ人間の権威ば、利用すっための装置やけん」

国道三号線を北上するK自動車のなかで、ウエダKが言った。

ボクたちは自力で久留米に行くことを諦めて、ウエダKに車を出してもらっていた。

そもそも体力には自信のない三人が、チャリで10キロ、往復で20キロ走ろうなんて計画が無謀だったと振り返りながら、エアコンの効いた車内で、スマホでお気に入りの曲を鳴らした。

古墳は死人の権威を利用するための装置――

「なんで古墳やら作ったっちゃろかー」

と、ボクたちで話してるとこに、Kが入ってきての会話だった。

「大っか古墳のあったら、それだけ偉か神様のおるっちゅうことやけん、みんな『ははーっ』ちゆーて頭下ぐったい。そのために大っか古墳ば作っとよ。そいは、奈良の古墳も、八女の古墳も変わらんたい」

ウエダK、五郎丸が呼ぶところのKちゃんは、SNSのアイコンもKだし、署名もK。乗ってる車もKだった。

久留米の高校を卒業して、久留米のことにはそこそこ詳しくて、いまでも久留米に友だちがいるとかで、高良山の麓に古墳を見に行きたいというと、二つ返事で車を出してくれたけど、祇園山古墳のことは聞いたことがないと首をひねった。

それでも迷わずに走れるのは、ナビがなんでも知ってるから。

機械がいちばん賢い世の中で、人間のアイデンティティって、ポテトチップスを食べて、歌うこと。

ボクとヒミコが歌うなか、

「あかん。酔う……」

と、五郎丸は果敢にスマホをながめていた。

「祇園山古墳て、竺紫君磐井が討たれたあたりやん」

「そうなるね」

ボクと五郎丸は邪馬台部の歴史も長く、そこそこ地元の古代史にも詳しかった。もちろんヒミコは知る由もない。

疑問の瞳をくりくりと向けるヒミコに、「6世紀の前半に、九州の北部全体を統治してた大王」と、ボク。

「ヤマト朝廷に逆らって討たれた」と、五郎丸。

「物部のなんとかってヤツに」と、古代史に詳しいと言っても、物部のだれそれまでは知らない程度のボク。

「さっき、国道三号線沿いに、岩戸山古墳ちあったやん?」五郎丸。かったりばんこ。

「ただの野っぱらんごつなっとうばってん」

「あれが磐井の墓で、ヤマトの古墳にも匹敵するち言われとう」

そのヤマトにも匹敵する磐井の古墳が、ただの野っぱらに成り下がっているのも、その権威を利用するひとがいなくなったせいなのだろう。八女の過疎の原点である。

「八女に住んどって、知らんとか言うたら」

「ぼてくりこかさるっばい」

その磐井が朝廷に討たれたのが、いまの久留米市の御井町あたり。

その近くに古墳があるとなったら、邪馬台国など無関係でも見ておきたいのが、八女っ子の心情だ。

八女より北行し、車で30分。久留米に至る。

市街地に出る前に、混み合った国道を左折して、真新しい幹線道路に出る。

久留米もひとときに比べると寂れたというけど、やっぱり都会だ。

「八女と久留米ち、昔から不思議やった」

助手席の五郎丸が口を開いた。

「不思議って?」

後部座席には、ボクとヒミコ。

「ふつう、『福岡』とか、『熊本』んごつ、由来のわかる名前がつくやんね。『久留米』とか『八女』とか言われたっちゃ、ようわからんたい」

「そう、それ――」

ボクも疑問に思って、調べたことがある。

八女と久留米、古代のロマンに根ざした共通の何かがあるんだって。

ネットで調べると、久留米は機織りの集落の繰部、八女は矢を作っていた矢部から来ていると、あたかもこのふたつの集落が、遠い古の時代に肩を並べていたように書かれていて、たしかにそこにはロマンがあった。

だけど、いろんなことを調べて、それも違うと思うようになった。

「――でも、久留米と八女の地名には、決定的な違いがある」

それを披露する日が来たようだ。

「違いって?」

「久留米は、『く』、『る』、『め』、ぜんぶ呉音読みで、八女は、『や』、『め』、両方とも日本古語の読み方する」

どや。

「えっ? どういうこと?」

言葉の意味を噛み砕きながら、ヒミコが聞き返してくる。

「漢字には大きくわけて、三国時代の呉から入ってきた呉音と、そのあとの漢から入ってきた漢音、日本固有の訓読みの、三つの読み方があるったい。呉音は古くて、漢音はあとで入ってきて置き換わった」

たとえば「馬」。これを「バ」と読むのが漢音で、「マ」と読むのが呉音。

「つまり?」

五郎丸はさらに答えを求めて聞いてくるけど、つまり?

つまりって?

呉音と漢音と訓読みがあります! 久留米は呉音! 八女は訓読み! 以上!

……で、よくない?

「それはつまり……」

でも、求められたらなんか言わなきゃいけない気がして――

「同じ時期に漢字があてられとったら、どっちも呉音読みとか、どっちも訓読みとかになっとーはずやけん、八女んほうが由来ん古かち思う」

その場ででっちあげると、五郎丸とヒミコ、同時に、

「おおーっ」

って。

ごめん。ウソかもしれない。あとでちゃんと調べて。

……と、思いながらも――

「だから、久留米は完全な当て字で、『久しい』も、『留まる』も、『米』も、土地の物語を表したものじゃない。それに対して、八女はちゃんと、『八』、『女』、どっちにも意味がある」

断言してしまった。

「なるほど!」

五郎丸が目を輝かせる。

「八人の女の町!」

「あ、でも八って、昔は『たくさん』って意味で使われてるから、人数じゃないと思う」

「女だらけの町!」

ウエダKまで乗ってきた。

五郎丸「九州は筑肥山地の山奥に!」

ウエダK「女だらけの町があった!」

ヒミコ「ばばーん!」

いや、ばばーんじゃないでしょ、ばばーんじゃ。

祇園山古墳は高速の高架のすぐ傍にあって、ナビの指す位置が安定しなかった。

ウエダKが首をひねりながら、

「こげんとこに入ると?」

と、細い路地に車を入れると、眼の前に、ついこないだ見たようなこんもりと草に覆われた山が現れた。

「あったあった」「卑弥呼おるよヒミコ」「おらんて」「ヒミコならオレの隣に」「ハロー! アイ・アム・ヒミコォ~」「ヒミコさまぁ~!」

三人とも謎のテンションを爆発させながら、プスプスとエンジン音を残す車から転がり降りると、そこには抜ける青空の下に土塊の山が佇んでいた。

「来たーっ!」

五郎丸が叫んだ。

「やっほーっ!」

ヒミコも。

「ちょっと待って。まわり民家やけん、騒がんと」

ていうか、やっほーって。山じゃないんだから。

看板には「古墳時代前期」のものと記され、大きさは地元の大塚古墳よりやや小さいくらい。

「古墳時代前期っていつ?」

とヒミコが聞くと、五郎丸がすぐに調べて、

「三世紀後半から四世紀あたりっぽい」

と答えた。

アバウトだけど、ぎり卑弥呼の時代とかぶらなくもない。

文化遺産なのに、勝手に入れて、勝手に登れた。

頂上には石棺らしきものがあって、

「これが棺?」

「いや、違うでしょ。露出してないっしょ」

なんて話をしたけど、詳細は不明。

「お弁当食べたい」

と言い出すヒミコ。

お昼にはまだ少し早かったけど、たしかにこの景色はお弁当を食べたくなる。

小高い草生した丘の上。

「おむすびころりんだね」

「転がすなよ」

「おむすびころりんって、あれ、最後はどうなったんだっけ?」

「ネズミのアナに入って、コブを取ってもらったんだよ。ハートの女王が出てきて……」

「内はほらほら、外はすぶすぶ……」

「なんかいろいろ混じってない?」

ボクたちはオタクなんだと思う。

知っている知識は、互いのシンパシーを確かめ合うための暗号だった。

せっかくだから、高良山にも登ってみようというKの提案で、麓に車を止めたまま登山道を登った。

「カッパ、高良山、ラーメンが久留米のアイデンティティ」

「あと、筑後川」

「生意気だな、久留米」

と、五郎丸は言うが、果たしてこのどこに生意気な要素があっただろうか。

「生意気だね」

って、ヒミコまで。

歩いてると看板があって、高良山には、神籠石という石垣があるのがわかった。

八女の人間としては、「高良山にも」と言うべきだろうか。

ボクたちにとって、神籠石ってのは、ちょうどボクの部屋からも見える女山をぐるっと囲んでいる遺構だ。

「生意気だな、久留米」

ついにボクも言ってしまった。

調べれば調べるほど、久留米は生意気だった。

祇園山古墳のすぐ傍には、磐井城跡というものがあった。

まあ、ここで朝廷が派遣した物部のなんとかと戦ったんだから、城くらいはあるだろうけど、これでもし、邪馬台国は久留米の高良山でした、磐井の墓もじつは祇園山古墳でした、なんて言われたら、ボクたちはもうボクたちでなくなる。

挙げ句、高良山に登ってみると、その頂にある高良大社に祀られていたのは、玉垂命だった。

「なんか、聞いたことがある」

って、五郎丸が言うけど、それはそうだ。

「うちの近くに玉垂神社っていっぱいあるよ。立花町だけで、三箇所くらいあっとじゃなかと?」

そのうちのひとつの近くに親戚の家があって、小さい頃は親に連れられてよく遊びに行った。

看板を読むと、由来のしれない神様、神無月にほかの神様が出雲に詣でるときも、唯一招かれていない神様だと書かれている。

地元の玉垂神社にはこんな看板なんかなかったと思う。

いや、幼いから気にかけなかっただけで、あったのかもしれない。

でも、あったとしても、地元の小さい社と高良大社だ。規模で負ける。

勝ち負けじゃないのはわかるけど、なんか悔しい。

久留米はもっとも身近な都会。久留米出身の有名人は多いけど、八女出身の有名人ってホリエモンくらい。ホリエモン、地元嫌ってそうだし、あれが八女のアイデンティティだなんて、思いたくない。

古代史をアイデンティティで語るべきじゃないのはわかるけど、ほんと、久留米はラーメンだけ食ってろよって、つくづく思う。

「久留米に邪馬台国があったら嫌だなぁ」

ボクが言うと、

「わかる」

「マジそれ」

と、ヒミコと五郎丸も同意してくれた。

中学生の世界観なんてそんなものだ。

自分の手の届く範囲と、そこを超えたらあとはテレビで見る芸能人や有名人。その間にあるのは、どうでもいい他人。

みんなそう。友だちの先にいるのはアイドル、家族の先にあるのは神、同胞の先は国家。間にいるのは、ぜんぶ敵。

「久留米じゃないよ。ぜったい」

ヒミコが言う。

「断言来た」

「たのもしい」

「でも、どうして?」

「筑後川が常に氾濫してるのに、首都なんか置けない」

なるほど、と思った。

久留米市の北側の境界線は、一般的に筑後川だと思われているけど、実際に市の境を見てみると、筑後川を中心に南北に大きく蛇行している。

なぜそんなに捻くれた境界になったかと言えば、それがかつての筑後川の流れだったからだ。

地図を拡大してみると、蛇行した境界線のしたに、細い川があるのが見つかる。

たとえ川の流れが変わって、もとの川がなくなっても、それは痕跡として、いろんな形で残される。

これは川に限らず、たとえば、野っぱらを通る細い一本道だってそう。途中で蛇行しているとしたら、そこには大木か、大きな池があったと推測される。

地図ってのはそうやって、消えてしまった景色を覚えている。

「でも、氾濫するからこそ肥沃な土がもたらされて、7万余戸っちゅー人口を支えらるっとじゃなかと? エジプトのナイル川んごつ」

「それ、邪馬台国=久留米派の意見?」

「そういうわけじゃなかばってん、7万戸やけ、1家族5人としても35万人やろ? そげな人口、筑紫平野でしか養えんばい」

「平民はそうかもしれんばって、王族はしょっちゅう氾濫してる川のそばにゃ住まんもん」

「じゃあ、やっぱり八女だ」

「飛躍したなぁ。筑後平野じゃなかったら八女ってー」

まあ、間なんてないよ。ボクたちには。

第5章 ウエダKの条件

初夏。

中学生になってまだ3ヶ月。

農協の有島さんが、カゴいっぱいの巨峰を抱えてやってきた。

有島さんは、ハウスものはもう、この季節でも十分に甘みがある、と前置きしたうえで、「この甘さで露地モンやけんね」と、得意げに言った。

「ぶどうは好いとーね?」

の問いに、

「シャインマスカットが好き」

と答えて、苦笑されたことがある。

このごろは、巨峰から転作したシャインマスカットも軌道に乗ってきたとも聞くけど、八女のアイデンティティは巨峰。

ちゃんと洗ってあるというので、その場でひとつぶ口にはこんだ。

「昔は、巨峰っちゅうたら、ぶどうの王様やったばってん、いまじゃ種無しじゃなかと、見向きもされん」

という有島さんの巨峰は、昔ながらの種あり。

親の世間話のすきに、ふたつぶ、みつぶと、口にはこんで、種はその場で庭に捨てた。

たね。たね。たね。

ぷっ。ぷっ。ぷっ。

「そういえば、轟さんとこん子と、同じ学校に行きよらすとやろ」

たね。た……

「あ、はい、そうですけど」

とうとつに話題がボクを向いた。

でも――なんで農協の有島さんが、ヒミコのことを?

「轟さんな、県道沿いのJAで働きよらすたい」

と、お母さんがフォロー。

「そうだったんですか」

知らなかった。

「こげんして、巨峰のいっぱい余っとっけん、轟さんにも食べてもらおうち思うたばってん、そげな高級品な、よう受けとらんち、突き返さっしゃっ」

――このように巨峰はたくさん余っているので、轟さんにも食べてもらおうと思ったが、(轟さんは)そのような高級品を受け取るわけにはいかない、と言って、巨峰を突き返した。

「多めに置いていくけん、月足さんから、届けてもらえんやかーち、思うて」

――多めに置いていくので、月足さんから届けてもらえないかと思って。

そうは言っても、ヒミコの家がどこなのか知らない。

受け答えする母に割り込んで、そう答えようとしたけど、有島さんはあっさりとヒミコの住所を教えてくれた。

でもそれ、個人情報じゃないかな。

有島さんを見送ったあと、お母さんの車でヒミコの家まで。

巨峰を手渡すのは、ボク。

「ちゃんと、農協の有島さんからち言わんといかんよ」

って、釘を差されたけど、言うと突き返されるような気も、しないでもない。

有島さんは農協の顔役だけど、兼業で、土木業も営む、このあたりの大地主。

ヒミコが住んでいたのは、ありがちな古びた一軒家。有島家の土地に立つ旧家で、敷地には有島工業と書かれた重機が停めてあった。

本人から住所を聞いていないのに、家を訪ねることには、抵抗があった。だけど、成り行き。ベルを鳴らすと、インターホンにはヒミコのお母さんらしき声。日向の友人だって告げると、パタパタと足音が聞こえて、玄関の引き戸が開いた。

「どげんしたと?」

って、ヒミコ。

「農協の有島さんちゅーひとが、巨峰ば届けてくれち」

ヒミコは、「待って」と少し戸惑って、家のなかに引き返し、母親とひとこと、ふたこと。

いままでヒミコに聞いた話のカケラを合わせてみると、どうやら両親は離婚していて、父親から逃れるために八女に来ているらしかった。DVみたいなことがあったかどうかは知らない。ただ、ヒミコは本名で呼ばれることを嫌うくらいに、父親を避けているし、恐れていた。

「じゃあ、一応受け取っておく」

しばらくしてまた玄関に出てきたヒミコが言った。

「ごめんね、急に訪ねて」

「よかとよかと。うちはお母さんが厳しいかけん、部屋には上げられんばってん……」

「よかよ、気にせんで!」

夕方。

町の西に居座る女山のぶん、日は早く沈み、夕方のこの一刻だけは、直射光のない幻のような光が町を包んだ。

「轟さんのこつ、知っとった?」

幻想の淡い光に追われて、家路を急ぐ車のなか、お母さんに聞いた。

「うん。知っとーよ。なんでっちゃでくるし、よかひとよ。就農支援で八女に来たち言いよらした」

就農支援……つまり、農家で働きたい都会のひとを支援する制度。

「今年は受け入れ先の埋まっとるけん、臨時で農協で働いてもろうとるたい」

ヒミコのことは知りたいけど、ヒミコが話さないことを知ることに後ろめたさがあった。だから――

「へー」

と、いかにも興味なさげな声を返した。

お母さんが働いているのは、麓のスーパー。

そこで農協ともつきあいがあるし、田舎における農協ってのは、そういうのを抜きにしても、いろんなところに忍び込んでくる。

「でもねぇ……」

お母さんは続けた。

「でも?」

「うん……」

続けようとした。

「でも、なに?」

「いや、まあ、しょんなかよ。子どもには関係なかけん……」

続かなかった。

話は思わせぶりに路地に入り込み、未舗装の道路、轍の水たまりを踏んで、トタンの屋根を葺いた車庫に入った。

農協と言えば、ウエダKがそうだし、ウエダKがなにか知ってるかもしれない。

だけど、なにかあるんだったら、友だちとしては、本人が話すのを待つべきだ。

でも――

でも、そうやって、町中のひとがヒミコのことを噂して、だれもがボクよりヒミコのことを知るようになって、それでもボクは、ヒミコが語るのを待つべきだろうか。

次の日、学校。いつものように、邪馬台国の話。

ウエダKと、また車を出してもらえるように約束していたから、その話。

巨峰のことは、五郎丸がクビを突っ込んでくるのを警戒して切り出せなくて、それはヒミコも同じ、ボクとヒミコは五郎丸に対して秘密を持つことになった。

たかが「巨峰を届けた」ってだけの、べつになんでもない話なのに、胸の中には、昨日からずっとへんなモヤモヤが居座っていた。

だけど、

「こんどは、どこ連れてってもらう?」

って、ボクたちの次のフィールドワークを待ちわびるヒミコの上気した声が、ボクの気持ちを洗った。

「女山は?」

と、五郎丸。

「女山やったら、車に乗らんでっちゃ、チャリで行くるやん」

「車でっちゃよかろうもん。神籠石の謎ば解かにゃいかんけん」

正確に調べてみると、女山の神籠石遺構までは、チャリで1時間かかる距離だった。

「そこに見えるとが女山じゃなかと?」

ヒミコが窓の外を指差す。

「ここは女山の裏側やけん。ぐるっとまわらんといかん」

女山の遺構は、西側に面するものが多い。ボクたちが暮らすのは東側。

西側はみやま市、もとは山門郡と呼ばれていた地方。

山門郡、すなわちヤマトという読みから予感される通り、邪馬台国の候補地としても挙がる場所。歴史も古く、日本書紀には「神功皇后が山門郡の土蜘蛛の女王を誅殺した」の記述もある。それが4世紀半ば。誅殺された女王は「田油津媛」と言い、巫女であり、邪馬台国の末裔ではないかと言われている。

「玉垂命って、田油津媛のことだと思う」

と、ボクが言うと、

「出た! ツキの異説古代史!」

五郎丸が茶化した。

「だって、たまたるぇー、と、たぶるぁつぇー、って似てる」

「言いようだよね、それ」

玉垂命は、筑紫平野をぐるっと取り囲んだ山沿いに、無数に祀られている。

由来も不明で、出雲にも招かれていない。

ウエダKは、この玉垂命こそ第一回遣隋使を派遣した阿毎多利思比孤だと主張、こちらも――

「あめのたらしほーこー、と、たまたるぇーのみーこー、と、似てる」

「言いようだよね、それも」

ウエダKは――

・第一回遣隋使(西暦六〇〇年)は髄の記録にはあるが、記紀にはない。

・しかもそれを記した隋書に、「倭国には阿蘇山がある」と記されている。

・記紀にあるのは、小野妹子の第二回(西暦六〇七年)から。

・第一回目は平和裏に話が進むが、第二回目は、追い返されている。

・すなわちこの間に、筑紫の玉垂から、ヤマトの推古天皇に実権が移っている。

・このため、筑紫玉垂は歴史から抹殺された。

と、主張するけど、無理がある。

古墳時代の後期の7世紀初頭の人物が、神社に神として祀られるだろうか。

「タラシヒコ」の名を含む天皇や豪族には、九州に関連するひとが多い。

先にあげた、田油津媛を討った神功皇后は、気長足姫尊と言うし、その夫、仲哀天皇は足仲彦天皇と言い、こちらは筑紫で熊襲に討たれている。その二代前の景行天皇は大足彦忍代別天皇で、やはり九州で熊襲と戦っている。

そう考えると、阿毎多利思比孤も大和朝廷が筑紫に派遣した豪族であったように思う。

まあ、その考えで行けば、ボクの「月足」も、「ちくしたらし」となって、筑紫を平定した大和朝廷のひとになってしまうのだけど。

ちなみに、遣隋使の阿毎多利思比孤に最も近い名を持つのは、第5代・孝昭天皇の第一子、天足彦国押人命だけど、こちらは時代が合わないし、実在性もわからない。

いろんなことを話すうちに、山門郡、いまのみやま市は、ボクたちの間では邪馬台国候補の筆頭と言って良いほどの位置まで上り詰めてはいたけど、最終的に、次のフィールドワークの候補からは省かれた。

「となりの市に奪われるのはイヤ」

という、これもまたどうでも良い理由で。

「みやま市には、卑弥呼を祀る新興宗教あるし」

と、五郎丸は苦い顔をして見せたけど、ボクらがやってることも、そんなに遠くはない。

貴船神社という案も上がった。

貴船神社と言えば、京都が有名だけど、九州地方にも多く見られる。

ウィキペディアにはその一覧があるけども、ボクの家のすぐ近くにある下内貴船神社は載っていない。ということは、知られざる貴船神社は、それこそ無数にあるのだと思う。

一般的に、貴船神社の発祥は京都と言われている。「貴船」とは神武の母、玉依姫命が乗ってきた船を指し、それが全国に広まったものだと。しかし、九州での分布を見ると、宗像市に多く見られることから、逆ではないかとボクは睨んでいる。

宗像市というのは、航海の女神である宗像三女神のお膝元だ。

宗像三女神は、天孫降臨よりも古い神で、天孫を助けるようにとの命を受け、九州と朝鮮半島を結ぶ線上にある、沖ノ島、大島、そして宗像半島に祀られている。これらをストレートに読み解けば、宗像三女神は、神武が朝鮮半島から畿内に至る手助けをした女神たち。つまり神武は、大陸の人なのだ。

先に書いた通り、神武は邪馬台国の滅亡から半世紀あと、呉の滅亡の頃に、九州から畿内へと東征した。その母が乗ってきたのが『貴船』だとしたら、貴船神社も本来は九州がお膝元であろうと、ボクは考えている。

地元の貴船神社へは、歩いても行けた。

近ければ近いで、五郎丸はまた文句を言う。

それで、せっかくなら車でしか行けないところ、それも隣の市よりも八女市内、という条件で探すと、矢部川上流に、日向神社というものを見つけた。

「ひゅうがじんじゃじゃなくて、ひゅうがみしゃなんだ」

「うん。そうらしい」

と、「日向神」は「ひゅうがみ」と読むらしいけど、日向はヒミコの本名と同じ字で、なんとなく因縁も感じた。

「黒木町にある」

と、五郎丸が言うと、

「黒き町?」

と、「き」にアクセントをつけてヒミコが問い返した。

「そう! 八女には、黒き町と、白き川とがあるのだよ!」

黒木町のことを「黒き町」と聞いたんだな、と思って、そう言ってやると、

「いや、そうじゃなくて、『くろぎ』じゃなかと? ち思うて」

と、ヒミコが訂正してきた。

「ああ、そうらしいね。本当は『くろぎ』って濁るらしい」

「でも、くろきって言うよね」

地元のボクたちより、ヒミコのほうが詳しいって、なにごと。

その日の放課後、さっそくウエダKに連絡。

ボクと五郎丸と、JAの直営店で落ち合って、計画を伝えた。

同じ市内とは言え、白木川を下って、八女市街に出て、そこから矢部川の上流へ、なので、車でも1時間以上はかかるとのことだった。

そのせいか、ウエダKの反応は鈍かった。

「五郎丸とツキだけやったらよかばってん……」

「よかばってん、なに? ヒミコはいかんと?」

五郎丸はあっけらかんと問い返したけど、ボクはお母さんの態度……ヒミコのことで口ごもったことを思い出して、すこし悪い予感が差した。

続く言葉を、どんな顔で受け取ればいいのだろう。

そう、思って待っていると、ウエダKの口から出たのは――

「まだ中学生やろうが。おまいたちの親んこた知っとっばってん、ヒミコはまだ他人やけん、勝手に連れ回すわけにゃいかんもん」

――の言葉。ほんの少しだけ、緊張が解れた。

でもまあ、言われてみれば、たしかにそうだ。

ウエダKは、五郎丸とは親戚だし、ボクの親とは――他人であることに違いはなくても――旧知の仲だ。

「親御さんにちゃんと断らんと」

と渋い顔をするウエダKの主張が正しい。

翌日、登校前に、ウエダKから、プリントを渡された。

こんどの日向神社へのフィールドワークの旅程表だった。

「これを三人とも親御さんに見せて、サインばもろうてくること」

と、ウエダK。

「くれぐれも言うとくばってん、おまいらまだ中学生やけんね?」って。

そりゃあもちろんわかってるけど、あらためて親に許可を取るとなると、どんなリアクションされるやら。

「邪馬台部ちゆーて胸ば張るとやったら、ちゃんと研究成果もあろうたい。そればレポートにして添えて、こげんか活動のため行く必要がある、運転手はだれそれ、緊急の連絡先はどこそこ、ちゆーて、ちゃんと親ば説得してくること。それが条件」

「ええーっ」

「遊びじゃなかとやろーが、邪馬台部は」

と、ウエダKから念を押されて、

「そうかー。遊びじゃなかったつかー」

と、改めて思った。

第6章 遠い約束

親を説得するためのレポートを作って、7月の半ばが過ぎた。

夏休み目前。暑い盛りに、ボクの部屋、あるいは五郎丸の部屋に集まって、スマホでレポートの画面を作って、コンビニで打ち出した。

五郎丸のきょうだいにパソコンを借りて仕上げたそのレポートは、宿題や夏休みの自由研究ですら、ここまでのものはできないと胸を張れる会心の作だった。

そして、ヒミコに関する悪い話を聞くようになったのも、このころ。

お母さんは、直接言うことはなかったけど、ヒミコがうちに来ること、あるいはボクがヒミコとの付き合いを続けることをよく思っていなかった。

ヒミコとつるんでいるボクを見かねて、話すようになったのだと思う。巨峰を届けた日に、言おうとして、飲み込んだことを。

曰く、ヒミコの母は、福岡に住んでいるときに横領、あるいは詐欺を働いて、夫から離縁された。ヒミコも素行が悪く、万引きの常習犯で、保護観察がついている――などなど。

にわかには信じられなかったけど、ヒミコは自分から過去を話すことはなかったし、ボクのなかのヒミコのイメージは、すぐにその噂に染められた。そして、ヒミコと五郎丸と三人でフィールドワークに行きたい、と言い出すのがためらわれるようになった。

噂はすべてウソだと信じたかったけど、ヒミコの暗い過去のことを言うのは、お母さんだけじゃない。

農協の有島さんも、それから、お父さんも。

直接なにがあったか言うことはなかったけど、ことあるごとに、「あそこの家はうんぬん――」「親も子もそろって――」「仕方なく置いとうばってん――」と口にした。

思えば、ウエダKが車を出す条件に親の署名を求めたのも、それが理由のような気がする。ボクや五郎丸を、あまりヒミコに近づけたくないんだ。ウエダKは農協のひとだから、いろいろと聞いているのだと思う。

でも、五郎丸は素直なもので、そんな噂は耳にしないのか、「サインはもらった?」「五郎丸がいっしょにプレゼンしようか?」と、しきりにボクとヒミコを急かしてきた。

親の承諾書をウエダKに提出したのは、ドライブの当日。

五郎丸の書類、ヒミコの書類が、ちらりと見えたけど、ヒミコの書類にあったサインは、明らかな子どもの字だった。

ウエダKも、その文字には疑いを持ったようだったけど、

「こっちはこれを信用するしかなかけん、これ以上は問わん」

と、ヒミコをその場で追い返すようなことはなかった。

その日のドライブは、農協のK自動車ではなく、いかついランドクルーザー。

五郎丸の家の納屋に停まっていたのは知ってたけど、どうやらウエダKの車だったらしい。

ウエダKの家は、五郎丸の家から少し離れたところにあったけど、そっちに駐車場がなくて、停めさせてもらっているとのこと。後ろのトランクには、大きなレジャー用のクーラーバックが入っていた。

三人それぞれ、水筒は用意してきてたけど、クーラーバッグのなかにも大きな水筒が入っていて、それに農協の売店のおにぎりと、冷えた巨峰。それを目にするころには、ヒミコの書類のサインのことなんて吹き飛んでいた。

車のなかでは、いつもの邪馬台国談義。

これだけ日本中の学者や作家、果ては素人、オタク、ボクたちみたいな中校生までもが邪馬台国を探しても見つからないのには、なにか理由があるはずだった。

場所さえ特定できれば、あとは掘るだけなのに。

あるいはどこかの遺跡から、些細な証拠でも出ればいいのに、なにもない。

「日本にはなかっちゃなかと?」

と、ヒミコ。

でも、それもよく聞く話。

「ヤマト政権に破壊し尽くされたとよ」

と、五郎丸。

それも考えられる。

「インボー論よ、それ」

ヒミコは指摘する。

「あーあ。ついにツキもインボー論に」

と、五郎丸。

破壊し尽くされたって言ったの、ボクだっけ?

でもまあ、破壊し尽くされたというのも、なくはない話だと思う。

「破壊っちゅうたら、先代の天皇の古墳を破壊しようとした天皇がおるよね」

「うそ、そげんひとがおると?」

第23代顯宗天皇。

2代前の雄略天皇への恨みから、その墳墓を破壊しようとした。

これは顕宗天皇がやんちゃだったという話ではなく、破壊されそうになった側の、第21代雄略天皇に原因がある。

雄略は、「朝に会った者は夕方に殺され、夕方に会った者は朝に殺される」と言われるほどに、残忍で、ネジの飛んだ天皇だったとされている。多くの家臣や豪族を誅殺するばかりではなく、地方の豪族に対しても強権を振るい、雄略が生きた5世紀の半ば以降、地方には大型の前方後円墳はみられなくなったとも言われている。

その雄略への恨みを晴らすべく、墳墓を破壊しようとするのだから、天皇も人間である。

そして、そのあとの時代に岩戸山古墳を作った八女のものたちは、見上げたものである。

暴虐な雄略天皇と並んで、あるいはそれ以上の残忍さで伝えられる天皇が、もうひとりいる。

それが、第25代武烈天皇だ。

日本書紀には、「妊婦の腹を裂いて胎児を見た」だの、「ひとの爪を剥いで、芋を掘らせた」だの、「女を裸にして馬の交尾を見せて、濡れたヤツは殺した」だの、とんでもない話がこれでもかと列挙されている。

雄略の暴虐さには、政治的な目的や、あるいは思い込みがあるが、武烈の暴虐さには狂気がある。いや、狂気しかない。

こんな連中から、ボクたち筑紫の人間は「土蜘蛛」呼ばわりされていたと思うと、いっそ清々しくもあったが、じつはこの話には捏造説がある。

じつは、武烈天皇の次の天皇、継体天皇には、血統詐称の疑いがある。

武烈天皇には子がなく、第26代天皇は、武烈の血筋から5世代を遡った別の系統に継承された。すなわち――武烈が暴虐な天皇として描かれているのは、即位の根拠の薄い継体を権威付けるためであり、歴史が操作されたのだ、と。

これを最初に指摘したのが、大正から昭和にかけて活躍した歴史学者、津田左右吉だった。おかげで津田は不敬罪によって裁かれ、文部省の要求によって早稲田大学教授も解任されている。

「天皇はここまでひどいことはしていない。記紀は捏造だ」と、指摘した学者を、天皇を崇拝する側が糾弾するのだから、寓話だ。

そも古事記や日本書紀は、大和政権のプロパガンダとして書かれた。

それが時代が下って、明治維新の折に正史として位置づけられ、戦時中には、天皇を権威付ける装置として利用され、いまも日本史として学校で教えられている。

実際に古事記、日本書紀を読み解いてみると、歴史上の人物らしきものと、民話や説話の英雄らしきものが、同列に並んでいることがわかる。

日本のスポーツ史で例えるなら、大谷翔平やダルビッシュ有と、星飛雄馬が一緒に並んでいるようなものだ。

具体的には、第12代景行天皇の子である日本武尊がそう。一般にヤマトタケルの名で知られているこの古代史の英雄は、父の景行ともども、実在が怪しいと言われている。たとえばヤマトタケルには、神の化身である鹿をネギで打ち殺したという伝承がある。神の化身が出てくるだけでも荒唐無稽なものを、更にそれを、ネギで倒したのだ。

これら伝承的な人物には、同じ逸話が、繰り返し、断片的に現れるという特徴がある。

ヤマトタケルと言えば、焼き討ちにあった際に、剣を振るって草を薙いだ話が有名だけど、この逸話は、スサノオのヤマタノオロチ退治に通じ、更に遡れば、オオクニヌシが兄弟から焼き討ちにあった逸話との共通点がある。

ヤマトタケルが帯びていた剣は、草薙の剣と言い、もとはと言えば、スサノオが退治したヤマタノオロチの尻尾から出てきたものだ。スサノオの話の中で、この剣がどうなったかは書かれていないが、ヤマトタケルの話でようやくオチがつく。

ヤマタノオロチは、八つの首があることから、どこかの火山の尾根か、あるいは氾濫する川を象徴しているのだろうと解釈されることもあるが、ボクはこれは、日本に伝わったエジプトやギリシャの神話をパッチワークして作られた創作だ思う。

創世神話のイザナギ・イザナミの話はオルフェウス神話と非常によく似ているし、桃太郎とエジプト神話の共通点を指摘するひともいる。

ボクに言わせれば、ヤマタノオロチの尻尾から剣が出たのは、それが「たたら製鉄による伐採で荒れる山河を象徴しているから」ではなく、「ギリシャのヘラクレスが、討ち取ったヒュドラから、毒の矢を得たから」だ。

ヤマトタケルと、オオクニヌシと、スサノオには通底する部分が多いが、これはすなわち三人が同一人物であるということではない。

それはあたかも、アニメや漫画の登場人物を、現実のだれかに比定するようなことで、この三柱の逸話は、例えるなら『けいおん!!』と、『バンドリ!』と、『響け!ユーフォニアム』なのだ。

いまのボクたちが、

謎の存在から言われる「力が欲しいか……」、

あるいは、パンを口にくわえての「いっけなーい、遅刻、遅刻ー」、

あるいは、醤油を取ろうとして、あこがれの人と手が触れ合う……、

あるいは、不良が野良猫にエサを……

をネタにするように、多頭の竜を退治するのは、古代のエンターテインメントの定番だったのだ。

「詳しいねぇ、ツキは」

赤信号待ち。ギヤを下ろして、ウエダKが言った。

「ラノベ仕込みやけん」

五郎丸が割り込む。

「ラノベだけじゃなかよ。自分で調べたとこもあるけん」

「ラノベにしたっちゃ、すごかよ。中学生にしちゃ、よう知っとる」

褒められて、うれしくないことはなかったけど、でも、どうだろう。

世界を見れば、13歳で大学に入ったなんて子もいる。

無知なオトナが、中学生はバカだって信じたいだけの話じゃないだろうか。

「調べたら、だれんでっちゃわかる話やけん」

国道という、番号のほかには名前のない街道をしばらく走ると、やがて道は矢部川に触れ、黒木の町へと入った。

「ようこそ黒木町へ」

の看板を見て、ヒミコが、

「このへんに、じっちゃんばっちゃんが住んどうらしか」

と口にした。

「ああ、やけん黒木が黒木ち知っとったと?」

「そう」

「じゃあ、八女にはUターン?」

五郎丸が、ヒミコに聞いた。

ボクにはすこし、デリケートな話題に聞こえたけど、

「そげんち思う。ばってん、お母さん、18歳のとき家出して嫁いだけん、黒木の家には一回も行ったこつんなか。どこに住んどうかも知らんし、顔も知らん」

ヒミコは笑いながらそう答えて、話題の境界をどこに引けばよいか、わからなくなった。

――祖父母は、もとは矢部村に住んでいたが、ダムができるときに矢部村を出た。矢部村の生家は、いまは日向神湖に沈んでいる。自分の名前は「日向神」から取ったのだと思う。地元の記憶としてつけた名前かもしれないけど、それは、祖父母の家を沈めた名前だ。

いままでなにも語らなかったヒミコが、堰を切ったように話した。

黒木の町を抜けると、あとは絵に描いたような山道。

そこを20分ほど走ると、雑草に埋もれた日向神社へと到る。

小さな神社だった。

古びた石の鳥居をくぐると、小さな階段の先に参道はなく、ただ蝉の声に囲まれた広場があった。その目の前にはこれもまた古びた社。広場は公園のようにしつらえてあり、ブランコもあった。そして、右手にはなんの因果か、「月足コミュニティセンター」なる建物が見えた。

「バス停も月足やった」

「もう、ここ邪馬台国でよくない?」

などと言いながら、まずは看板のチェック。そこには……

「日向神神社……」

とあった。

「ちょいまて。日向神社どこいった」

小さくて、寂れた神社。だけどそこには、天照大神、瓊瓊杵尊、木花咲耶姫と、そうそうたる顔ぶれが祀られていた。

天照大神は、言わずもがな、日本神話の主神。ボクの説では卑弥呼。

瓊瓊杵尊=ニニギは天照大神の孫で、神武天皇の曾祖父。日向に天降った神。

そして、木花咲耶は、瓊瓊杵尊の妻。

「なるほど、日向神なわけだ」

寂れた神社だけど、草に埋もれて朽ちた石像が散見された。

なかでも、猿の石像が目を引き、看板に書かれた説明を読むと、猿は神の使いで、三池の黒崎から潮水を汲んできたとあった。

三池、猿、からボクの脳裏に思い浮かんだのは、景行天皇の九州巡幸に出てくる水沼の県主、猿大海。

水沼は、いまの三潴。もとは三潴県だったが、やがて福岡県三潴郡となり、いまは久留米市三潴町となった。筑後川下流側の水郷。網の目に水路が行き交い、有明海にもほど近い。その、水沼の猿大海が、景行天皇に「この地の山深くに、八女津媛という女神があります」と言ったことで、このあたりは「八女」と呼ばれるようになったと、神話は伝える。

だけどこれもおそらく、順番が逆で、「八女=多数の女が住まう地」の姫が八女津媛だろう。そしてこれはまさに、卑弥呼そのひとを示しているように聞こえる。

景行天皇も実在が疑わしい天皇で、「この〇〇が、○○の土地の名の由来となった」という逸話が多い人物は、概ねフィクションと言っていい。

景行天皇の逸話からわかるのは、多くの巫女や姫などが誅殺されていること。

筑紫には女性の首長が多くいたが、ことごとく大和に討たれている。

男子男系を重んじる王に、ただ、熊襲である、土蜘蛛である、という理由で。

それが中国古代の文献に、名のある女王が登場したと聞いたとたん、大和のものだと言い出すのだから、言葉がない。

広場のベンチで、お弁当を食べた。

おにぎりをふたつずつ、クーラーバッグの冷えたお茶を飲んで、巨峰を食べた。

たね。たね。たね。

ぷっ。ぷ……

種を吐きだすと、ウエダKが「神様の見とらすぞ」とたしなめ、拾い集めた。

「種が入ってる巨峰、はじめて食べた」

と、ヒミコ。

「これやけん、都会っ子は」

と、五郎丸。

二、三週間まえに届けた巨峰は、種ありだったのに、すっかり忘れてる、と、そのときは思った。

でもこのとき、問い詰めれば良かった。

どうして?

有島さんの巨峰には、種が入ってたよね?

巨峰はどうしたの?

……って。

ここから目と鼻の先に、日向神ダムと、ダムによってできた日向神湖がある。

地図で見ると、周囲には「天戸岩」「八女津媛神社」「白鳥神社――白鳥神社は白鳥になって天に返ったヤマトタケルに由来するが、この逸話はスサノヲにも見られる――」と、気になるスポットがたくさん見つかるし、湖の底には、ヒミコのルーツとなる村が沈んでいる。

日向神社が思いのほか小規模だったので、時間は余っていた。

五郎丸は地図を見ながら、

「じゃあ、八女津媛神社から回ろう」

と言い出すけど、ウエダKが制する。

「今回の計画には入っとらんけん、行くわけにゃいかん」

「ええーっ!」

「行ったっちゃ、だまっときゃバレんめえたい!」

「バレるバレんじゃなかけん。ちゃんと目的をもって計画ば立てろ、ち言うとると。レポートも書いて、ちゃんと親に見せる、そこまですっとがフィールドワークやろが」

ボクたちの邪馬台部は、もとはと言えばウエダKの古代史蘊蓄を聞かされたのがきっかけだった。いまでは、ボクたちの知識は、ウエダKを遥かに凌ぐ。ボクで5000ウエダ、五郎丸で1200ウエダ、ヒミコですら800ウエダほどの知識がある。だけどウエダKの言葉には、知識では太刀打ちできない説得力があった。

帰りの車のなかで、次のフィールドワークの計画を練った。

まずはなんといっても、八女津媛神社。

次は?

いくつか候補が上がる。日向神湖の向こう側には「千本桜」という桜の名所があった。ずっと以前に、テレビで紹介されていたのを見たような気がするけど、邪馬台国とは無関係の、ただの桜だ。

念のため由来を見てみると、日向神ダムができるときに、当時の村長が、矢部村を記憶に伝えるために植えた桜だとわかった。

だけど、いま「千本桜」で検索しても、出てくるのはボカロの曲か、あるいは奈良の吉野山の桜ばかり。

――また畿内か。

ボカロの『千本桜』も、どうせ吉野の桜が元ネタだ。

「どうする?」

ヒミコの顔をのぞくと、

「行ってみたい」

と、静かな声が返った。

「それじゃあ、桜の季節にまた」

五郎丸が言った。

「それまでは、地元の遺跡を見て回ろう」

ボクが言った。

「そうだね。桜の季節になったら、また三人で来よう」

第7章 夏休み・邪馬台国レポート

それからすぐに夏休み。

親に黙って、三人でバスを乗り継いで久留米に行った。

このときは、古墳も神社もそっちのけで、ショッピングモールのゆめタウンに行って、映画を見た。

そして、いつか行く八女津媛神社に思いを馳せた。

だけど一方で、少し冷静になるところもあった。日向神社に行った直後は、日向神湖が邪馬台国に違いない、邪馬台国はダム湖に沈んだから見つからないんだと盛り上がったけど、それが少し落ち着いて、地元の中学からも見える女山が邪馬台国なんじゃないかと思うようになっていた。

女山=邪馬台国という話ではなく、おそらく山門郡、あるいは筑紫平野全体がそうなのだと思う。

根拠は――

・魏志倭人伝に記された邪馬台国の距離。

・「八女」という地名が、魏志倭人伝の「下女千人を自ら侍らせる」を示している。

・女山をぐるっと囲んだ神籠石遺構。

・神功皇后が討った田油津媛で分かる通り、巫女が治める国であった。

・邪馬台国の人口を支えるための水田が筑紫平野以外では考えにくいこと。

・天孫降臨を支えた宗像三女神の存在。

ロマンとしては、「邪馬台国は日向神湖に沈んだ」と言いたかったのだけど、正直、あの山奥から倭国全体を統べていたとは考えにくい。奥座敷として、至聖所のようなところはあったかもしれないけど、そこは邪馬台国の中心ではないと思う。

ただ、気がかりなのは、記紀に登場する「日向」という地名。

これらも、五郎丸たちと調べて、ある程度の答えは出したのだけど、まずは疑問点から。

前述の通り、葦原中津国=日本に最初に天降ったのは瓊瓊杵尊と呼ばれる神。この神はヤマト王権の始祖、初代天皇・神武の曽祖父にあたるが、その瓊瓊杵尊が天降った場所が日向だと言われている。

が、果たして、どこに天降ったのか。

記紀の記述では、瓊瓊杵尊は「筑紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降った」とある。

いまの感覚で読めば、筑紫(福岡県)の日向(宮崎県日向市)の高千穂(宮崎県高千穂町か高千穂峰)の久士布流多気(???)なので、かなり混乱した記述だ。

また、天降った瓊瓊杵尊は、

「ここは韓国に向かって、笠沙御前にまっすぐに通じ、朝日がまっすぐにさす国、夕日の照り映える国だ」

と言ったらしいが、「韓国に向かう」「笠沙御前にまっすぐに通じる」の意味がわからない。それ以前に、いったいなにを言っているのだ。

また、面倒くさいことに、瓊瓊杵尊の曽祖父、伊弉冉尊は、天孫降臨よりも前の時代の神であるにも関わらず、黄泉の国から帰ってきたときに、筑紫の日向に戻ってきている。

そしてまた、どうして八女に日向があるのか、というのもわからない。

ここから帰結されたのは、巡り巡って、「瓊瓊杵尊が天降った地は、八女の日向だ」であったが、最終的にこの思いつきは却下された。

夏休みのあいだ、ボクらはたびたび、降りしきる蝉の声を分けて近所の神社へと向かい、八女の図書館へも向かい、ショッピングモールと、プールとに行って、そこで三人であれこれと調べて、考えた。

まず、天孫降臨にある「筑紫」は、筑紫國、いわゆる福岡県ではなく、筑紫島、九州のことだとわかった。

その日向なので、八女にある日向のことではなく、宮崎県の日向で間違いはない。

八女のボクたちには残念なことだけど、地元に引っ張ってくるばかりでは、学問ではない。

次に「高千穂」であるが、こちらは大分にほど近い「高千穂町」と、鹿児島との県境にある「高千穂峰」のふたつの候補があった。

現在の日向市に近いのは「高千穂町」であり、おそらくはそちらに天降ったのだろう。古事記には「高千穂に大きな宮を作った」とあるが、鹿児島県境の高千穂峰の方は、すぐそばに「御鉢」と呼ばれる火口があって、宮を作るような場所ではない。

にも関わらず、高千穂峰を比定する者は、少なくない。

これは、高千穂ばかりの話ではない。この瓊瓊杵尊と、その子、彦火火出見尊(山幸彦)、孫の鸕鶿草葺不合尊は、日本神話において日向三代と呼ばれる日向の神であるが、その陵墓はなぜかすべて鹿児島にある。

なぜか。

その理由をボクたちは、明治維新というクーデターを起こした当事者が、記紀を曲解したものだと推測した。

明治維新は、名前こそ美しいが、そもそも薩摩と長州(鹿児島と山口)によるクーデターだ。この、明治維新と呼ばれている薩長クーデターの折に、いまの天皇制が生まれ、皇紀と呼ばれる日本の暦が作られたのだ。

そしてその彼らが、日本神話の起源を地元に持って帰った。

古事記も日本書紀も、純粋な歴史書として読むには怪しく、天皇の系譜には説話や民話が入り混じる。このため、中国の歴史所と照らし合わせるときには、注意が必要になる。6世紀以前の記録はほとんどデタラメで、ボクたちの説では、実在するのは件の血統が怪しい天皇、第26代・継体からだ。つまり、現在につながる天皇の系譜は、それまでのヤマト朝廷とはまったく違うところから萌芽している。

過去の偉人を並べて、「これが今までの天皇である」と示したのは第40代天武天皇。天武が古事記、日本書紀を編纂したのがことの始まりだが、それが7世紀後半。日本の天皇制に、二六〇〇年を超えるような歴史はない。

そもそも「天」や「皇」という呉音読みの漢字がいつ日本に入ったかを考えればわかる話だ。神武という諡号が与えられたのは8世紀後半と、さらに後になる。神武が生きたとされる時代に、神武などという人物はいない。どの民族のだれかもわからない過去の英雄に、漢字二文字の共通する名前を与えて、「これがわたしたちの祖先です」と言っているのが、天皇制だ。

明治に入る際に、なぜ皇紀を定めたかと言えば、西洋で一般化しているグレゴリオ暦を採用するための方便だ。「西洋で使われているから」では倒幕の体裁がつかず、「オレたちの世界一古い歴史、皇紀」を設定した。

さまざまな考察を重ねて、ボクたちは、神武は三国時代の呉の難民だと考えるようになった。

一般に天孫降臨の「天孫」は、天照の孫、瓊瓊杵尊であると言われているが、呉を建国した孫氏に通じているようにも思う。

もちろん、ボクたちの勝手な推論であって、学問ではない。

では、瓊瓊杵尊が天降った「韓国に向かう」「笠沙御前にまっすぐに通じる」場所とはどこか。

実はこの、笠沙という地名も鹿児島にあるのだけども、大正11年に改称されるまでは、そんな地名はなかったと言われている。

では、どこか。

候補として上がっているのは、宮崎県延岡市の愛宕山だ。

では、この土地が「韓国に向かう」は、なにを示しているのか。

ボクの脳裏には、「韓国」、「天孫」から、ほぼ自動的に「宗像三女神」の名が浮かんだ。

天孫降臨のお話に、宗像三女神が関わるのは前述の通り。この女神たちが瓊瓊杵尊が葦原中津国へと到る手助けをしたと言われている。

そしてこの三柱の女神が祀られているのは――

・世界遺産にもなった、玄界灘沖の孤島、沖ノ島の沖津宮

・宗像半島の北に浮かぶ、大島の中津宮

・そして宗像半島、田島にある辺津宮

であり、宗像から朝鮮半島へ向けて、一直線に並んでいる。

そしてなんと、この三女神が祀られた神宮をまっすぐに結んで伸ばすと、北は韓国に、南は延岡市の愛宕山に達する。

これを発見したのは、我が邪馬台部が誇る新人のヒミコ。八女の図書館でこのことに気がついた三人は思わず大声を出して、顰蹙を買ったものだった。

もちろん、古代にそんなに精密な地図はなかっただろうし、偶然かもしれないけど、解釈としてはありうると思う。

本当は「笠沙御前がどんな根拠で、愛宕山に比定されたか」を調べていたのだけど、この発見によって、どうでもよくなったことも、書き添えておきたい。

では、天孫降臨より二世代前の伊弉冉尊が、フライングして日向に顔を出しているのはなぜか――であるが、これはたぶん、そもそも時系列に並ぶ話ではないものを、時系列に編纂した弊害だとボクは思っている。

それとは別に、記紀の叙述を読んでいると、どうにも「日向」だけ、ディティールが弱いような気がしてくる。日向の姫を娶った、日向を発った、くらいの話でしか出てこないのが日向だ。

古事記も日本書紀も、そもそもが7世紀に畿内で書かれたものだから、朝鮮半島とのやりとりで必ず経由する筑紫に比べると、日向は情報が少なかったのかもしれない。あるいは、「日向」を「ひむかし」、すなわち「東」の意味で用いていたり、その混同があったのかもしれないとも思う。

だけど、これはよくわからない。

そして最後に、どうして八女に日向があるのか、であるが、これは、神話にあやかって土地の名前をつける、ということが古今あるので、おそらくそれだろうと思う。

あるいは、東にあるものはすべて日向なのだ。

それからのボクたちは、通っている中学の東側にある校門を、日向と呼ぶようになった。

第8章 ヒミコが消えた夜

夏も終わり、二学期が始まると、クラスの雰囲気が変わっていた。

クラスメイトがヒミコのこと、そしてボクと五郎丸のことを、避けるようになった。

それまでの経緯から、ヒミコとつるんでいるせいだろうとは思った。

もちろん、ボクたちの関係がそれで変わることはなかったけど、それはボクから見た景色だ。ヒミコから見たら、ほかのクラスメイトとも話すボクと五郎丸には、壁を感じたかもしれない。

少しずつヒミコとの関係もぎこちなくなっていった10月、神無月、お父さんから正式に釘を刺された。

曰く、

――ヒミコのお母さんは暴力団とつながりがある。

――その子は、ヤクザの血を引いている。

そう聞いて少し怖さは感じたけど、でも、どんな血だろうが関係ない。

その日の、お父さんとの話し合いは1時間以上続いた。

お父さんの話はこう――

ヒミコの母は、博多で水商売をしていたが、その店が暴力団の店だった。

それを隠したまま就農支援に応募してきたので、本来ならすぐにでも追い出せる。

ほかに住む家もないから、追い出すわけにもいかず、情けで置いてやっている。

しかし、暴力団に対する取り締まりは厳しい。もし警察に知られたら、影響は農協全体に及び、補助金にも響いてくる。

それでも、黙っていればわからないと思っていたが、先日、ヒミコの父親らしき人物が農協に怒鳴り込んできた。

もう、家を出て欲しいというのが、地元の顔役である有島さんの偽らざる本音だ。

住む家がなければ、再婚相手を紹介する、この町に籍さえ持てば法的にも保護される、と提案したが、聞き入れてもらえなかった。

暴力団とヒミコのイメージはかけ離れていると思った。

だけど、お父さんもお母さんも言ってる。

それに、家を貸している有島さんが出ていけと言ったら、逆らいようがない。そうなるとヒミコのお母さんは、路頭に迷う。

ヒミコたち親子がどうなるかは、有島さん次第。

「女ひとりで、どげんして暮らしていくるとか。この町で、再婚して、身を固めろちゆうーとは、情けぞ。最大限、譲歩しとっとぞ」

と、お父さんは言った。

翌日。学校。

たまたまなのか、示し合わせたのかはわからないけど、どうやら五郎丸も、親から同じ話をされたようで、沈んでいた。

教室に入ると、和気あいあいとした雰囲気のなか、ヒミコのまわりだけ、穴が空いたように静かだった。

「おはよう! 遅かったね!」

と、ヒミコの笑みがこぼれる。

なのにボクらは、うん。まあね。と、そんな言葉しか出てこない。

それに対して、どうしたの? とも聞かないで、ヒミコはただ顔を曇らせた。

察していたんだと思う。

「ねえ、ヒミコ」

ボクたちは、ヒミコのなかの、深い闇に踏み出すしかない。

「お母さん、再婚する気はなかと?」

おずおずと切り出した問いにヒミコは答えず、ただ目を伏せて、舌打ちした。

ボクはその態度に、ちょっとカチンと来た。

「なに、その態度。心配して言ってやりよーとに。感じん悪かー」

苛立ちはあったけど、できるだけそれが出ないように、拗ねたように言ってみた。だけどいま思えば、他のクラスメイトの目が気になって、そういう言葉を吐いたのだと思う。

「うっせーわ。クソが」

ヒミコの反応。

「ちょっと、待てよ」

五郎丸がヒミコの肩に手を掛けると、ヒミコはその手を払って、椅子に座った。

「なんね、それは。ヤクザの子はヤクザち言うことね」

五郎丸がまくし立てると、ヒミコはまた立ち上がる。

「だれがヤクザて? なんでそげんか話、信じとーと?」

ボクたちを見据える目は、潤んでいるようにも見えたけど、眉間に力を入れたまま大きく息を吸って、ヒミコは続けた。

「畿内んモンはウソばっか信じとーちゆーとったくせに、ぜんっぜん変わらん! 同じやん! ウソばっか信じて!」

その声にボクと五郎丸は圧倒され、開けた口から息も吐けないでいるうちに、ヒミコは教室を飛び出した。

その翌日。

ヒミコは学校を休んだ。

ボクたちは混乱して、なにかメッセージが来るかもしれないと、たびたびスマホを覗いたけど、自分たちから連絡することはためらわれた。

本当は謝ればよかったんだけど、こっちからはただ、母親が再婚するかしないか聞いただけだ。ボクは悪くない。それを、謝って有耶無耶にするのは嫌だと思った。

明日になれば来るよ。

自分でも信じてもいない言葉を、五郎丸の耳に聞かせた。

放課後、校門を出て、五郎丸とふたり、自転車を押して歩いていると、背後でクラクションが鳴った。軽自動車の鳴らす柔らかな、聞き覚えのあるクラクション。短く2回。振り返ると、ウエダKの農協の軽があった。

窓を開けて、

「おまいたち、邪魔んなっとっぞ」

ウエダKが笑って声をかけるけど、ボクたちには返す言葉がなかった。

「今日はヒミコはいっしょじゃなかとか」

そう聞かれて、やっと涙がこぼれた。

崩れ落ちそうだった。足に力が入らない。目の前が暗くなって、五郎丸に支えられた。

ヒミコの件だと聞くと、ウエダKはすぐに察し、

「ここじゃ話せんけん」

と、精米所裏の空き地に場所を移した。

ウエダKは車を止めて、そのままハンドルのうえに顔を俯けて、深いため息を吐いた。

そして頭のなかで、なにかを追い回すように、ひとりごとの声を小さく漏らしたあと、話し始めた。

「どげな噂ば聞いたか知らんばってん、ぜんぶウソよ」

ウエダKの目がボクたちを見ることはなかった。

「ウソ?」

「有島さんが、女に手ぇ出すとは、今回が最初じゃなかけん」

有島さんが? 女に手を出す?

それだけだと、情報がつながらない。五郎丸もただ、目を泳がせる。

「轟さんの勤めとった店が暴力団ち言うとっとは、有島さんだけたい。農協にヤクザが怒鳴り込んできたち言うばってん、だれも見とらん。ばってん、有島さんが言うたら逆らいきらん」

「どういうこと?」

ボクは聞き返した。聞き返したと言うより、自然とその言葉が漏れた。

「就農支援に来るとは、若っか女んひとばっかしやろ? 有島さんが嫁探し目的で選んどるけん、そげんなる。いままで2回逃げられとう。そこに現れた轟さんやろう? 帰る家もなかし、子どももおって、おいそれとは逃げられん。そいで白羽の矢ば立てたち、みんな影で噂しとう」

「クソが……」

五郎丸が小さくつぶやいた。

ボクたちは、そんなヤツの流す噂を信じて、ヒミコに質問を投げかけていた。

頭のなかは困惑でいっぱい。

「有島さんからち言うて、巨峰ば届けたこつんある。ヒミコに」

「ああ。うん――」

ウエダKは短く言って、間をおいて、続けた。

「――月足に頼んで渡したつに、突き返されたちゆーとらした。それからばい。あるこつなかこつ言うごつなったとは」

それじゃ、ボクのせいやん……。

「Kちゃんも、なんで黙っとーたかなー」

五郎丸が涙声で絞り出す。

「有島さんには逆らえんもん。立花ば離るっくらいの覚悟んなかと、なんもでけんよ」

すぐにスマホでメッセージを打った。

――ごめん。いまKに聞いた。

――うちにおると?

――いまから行っていい?

「トドロキの家まで連れてって!」

メッセージを打ち終えてウエダKに。

五郎丸とボクと、あらためてシートベルトを締めるけど、Kの返事は――

「ごめん。農協の仕事のあっけん、ふたりで行って」

「農協の仕事くらい、どうでんよかろうもん!」

五郎丸は大声を上げたけど、農協の仕事は口実だ。

「もうKにはなんも頼まん!」

そう言って車を降りて、放置したチャリまで走って戻って、ヒミコの家まで全力でペダルを漕いだ。

いつもなら10分の道。

そこを5分で駆けたのに、その時間は20分にも、30分にも思えた。

ゆるやかな坂道を上りながら、カーブを曲がると、立ち上る煙が見えた。

煙? どうして?

やがて消防車のサイレンが聞こえてくる。

県道からひとつ脇道へ、舗装は荒れ、ガタガタと響くハンドルを抑えて、石垣をかすめ、最後の坂道。火の手が見える。消防車も来た。

どういうこと?

なんで燃えてるの?

「危ないから、下がって!」

敷地に入る寸前で、消防隊の声がかかる。

「なんで燃えてるの!?」

「ヒナタは!? ここにいるの!?」

チャリを放り出して、燃え盛る炎の前、追いすがった消防隊がボクたちを制止する。

「消火の邪魔になるから!」

五郎丸がスマホを取り出して電話をかけ始める。

スマホを耳に当て、苛立ちながら歩き回るけど、

「出らん!」

そう言うとこんどは、メッセージを打ち始める。

火の手は母屋から納屋、はては背後の立木にも広がっている。

だけど、中学生のボクたちにできることはなにもない。

第9章 転校

ヒミコの家は全焼した。

あれからずっと、電話をかけ、メッセージを送ったが、反応はなかった。

あの日は、消防署では臨時のイベントがあり、出動が遅れた。

地域の交流イベントで、もちろん有島さん――アリシマの息がかかっている。

「放火?」

「アリシマが、思い通りならんけん殺した」

と、憶測が流れたけど、焼け跡から遺体が出ることはなかった。

それからすぐに、日向神湖に車が飛び込んだ、という噂が流れた。

だれもその現場を見ていないが、木立をなぎ倒した痕跡がある。

いま、警察で調べているが、現場が特定できず、捜査は進まない、と。

五郎丸に、

「無理心中かな」

と聞くと、

「だれも現場は見とらんとに、車が落ちたち言い切るの、おかしいでしょ」

との答えが返ってきた。

たしかにそうかもしれないけど、あれ以来、ヒミコとは連絡がつかない。

無理心中でなければ、アリシマが車ごと葬り去って、自分が言い寄った証拠が出ないように家も燃やしたに違いない。

日向神湖に車が飛び込んだのが事実かどうかはわからなかった。

コンビニで新聞を買って読んだけど、スポーツや政治の話ばかりで、地元のニュースなどは書いてない。

ウエダKに、現場まで連れて行ってもらおうと、五郎丸に言ったけど、「事故の話は、たちの悪い噂でしかなかけん」の一点張りだった。

「それに、日向神湖の周囲ばぐるーっと回って、車一台がどこに落ちたか、どげんして探すと? 簡単に見つかるなら、警察がみつけとるて」

最終的に、この件でアリシマの罪が裁かれることはなく、火事は過失による失火、そして、それとは別に親子の失踪事件があったとして処理されることになった。

ボクは学校を2週間休んだ。

アリシマの家に火をつけようかと、下見したことがあるけど、アリシマの家に近づくと吐き気がして引き返した。

それから、なにを見ても吐くようになった。

電柱に掲げられた、有島工業の看板。

空き地に停められた、有島工業の重機。

路肩に積み上がった建材。

農協のトラック。

巨峰。

霜月。11月。

ボクは八女市街の親戚の家から、別の中学に通うことになった。

それからは五郎丸と連絡を取ることもなくなり、ボクたちの邪馬台部は消滅した。

終章 千本桜

「もうだいじょうぶ?」

博多駅のデジタルサイネージが映す桜に釘付けになるボクを見て、五郎丸が聞いた。

「だいじょうぶって、何が?」

「10年前のこと。ひきずってないかなって」

「ああ……うん……ひきずっとらんこたなかばってん。あんまし、考えんごつはなった」

「邪馬台国は? いまも探しとると?」

「ぜんぜん」

中一の夏、将来は民俗学者になるのだと思っていた。

だけどあのあとしばらく、邪馬台国からは離れて、大学は文学部に進んで、それで少し古事記や日本書紀のことは調べたけど、「フィールドワーク」に出ることはなくなっていた。

「邪馬台国、どこにあるち言うとったか覚えとう?」

「うん。忘れはせんよ。山門郡。いまのみやま市」

「そう。調べてみたら、津田左右吉もそうだし、わりと有力候補やんね」

そうだったんだ……。

「ばってん、五郎丸的には違うち思う」

五郎丸的には――変わってないな。五郎丸。

「五郎丸の邪馬台国は、日向神湖に沈んどう」

日向神湖。ボクたちがフィールドワークで行くはずだったところ。

「行ってみらん?」

五郎丸は、不意に切り出した。

「えっ?」

「桜が咲く頃に行こうち、約束したやんね」

「そうだけど」

「五郎丸、免許持っとるし、親の車があっけん」

「おおー。さすが五郎丸」

「乗せていくよ。こんどの日曜。どげん?」

「こんどのって、それって、明後日だよね?」

「うん。ヒミコに会えるとしたら、日向神湖の、満開の千本桜しかなかけん」

「ああ……うん……でも……」

「ヒミコが待っとるかもしれん」

それは10年前の他愛もない約束だった。

しかも、想定していたのは中2の春。

10年も過ぎたいまじゃない。

「可能性は、万にひとつよ。ばってん、五郎丸はそれに駆けたかと。その可能性に」

それに、期待して行って会えなかったら、どれほどの失望があるかわからない。

だけどもし、それが万に一つの可能性でも、ヒミコが待っているとしたら、これ以上ひとりにさせておくわけにはいかない。

ボクはしばらくこめかみに当てていた指を胸のまえにおろして、ココロのスイッチを押した。

「じゃあ、行こう! ヒミコを探しに!」

あとがきと解説

『ボクたちが邪馬台国を探したときの話』ご清覧いただき、ありがとうございました。

今回は、中心人物3人の性別を書いていませんが、性別によって内容が変わるところはないので、好きな性別で想像して読んでいただけたらと思います。ヒミコも女性っぽい愛称ではありますが、男子で思い描いていただいても大丈夫です。

内容は読んでの通り、邪馬台国を探して、見つける、というものです。

筆者は学者ではありませんので、松本清張がミステリー作家らしく、書き手の意図を紐解きながら解釈したように、筆者もゲームのシナリオライターとして身につけた知見から、邪馬台国を探してみました。ただ、本音では、作中でも書いたのですが、日向神湖に比定したかったんです。宗像三女神のラインが、日向神湖を通らないでもないので、無理にでもそこに持っていこうかなと思ったんですが、諦めました。

作中で日本古代史についてあれこれ書き散らかしていますが、方法論的には科学ではないのです。なので作中ではあくまでも、中学生が考えたこととして論理を展開し、要所要所で「これは科学ではない」と注釈をつけました。

本作で触れた玉垂命と神武東征の話は、拙作の『憧れの秋山さんに捧げる冒険』、桃太郎の話は同じく『アニメーターの老後』に書きましたので、ある意味今回は、総集編のような様相も呈しています。作中で「桃太郎とエジプト神話の共通点を指摘するひともいる」と書かれているのは筆者自身のことで、この物語の主人公のツキは、さよならおやすみノベルズの本を読んだのだと思います。

この、「桃太郎の話とエジプト神話の共通点」は、邪馬台国の話からはそれるし、『アニメーターの老後』とも被るので、本編中では触れなかったのですが、最後にこれを解説したいと思います。

さて。

この桃太郎の話の、家来となった犬、猿、キジ。これをうまく説明できるひとは少ないと思います。

調べると、「儒教の教えより、猿は智(知恵)、犬は仁(仁徳)、キジは勇(勇敢さ)を象徴している」だったり、「陰陽五行の裏鬼門にあたる、申酉戌である」だったりが見つかりますが、筆者はエジプト神話との共通性を指摘します。

エジプト神話では、オシリスという神様が、弟のセトとその仲間たちから「棺」に入れて川に流され、やがてそれはヒースの木になり、柱に加工され、そこから再度生まれ出るのですが、流された植物から生まれ出るあたり、なんとなく桃太郎と似ているとは思いませんか?

そのオシリスを助けたのが、ミイラ作りの神アヌビスで、犬の頭をしています。その後オシリスはバラバラにされて捨てられるのですが、その死体を回収したのが知恵の神トトで、こちらはトキかヒヒのどちらかの姿で表されます。

どうですか?

桃太郎の原点と考えても、おかしくなさそうですよね。

オシリス神は、兄弟から寄ってたかってひどい目に合わされるのですが、これは日本神話の大国主之命の逸話とも通底しているように思います。筆者はこれを幼い頃、アニメーターの森康二氏の挿絵付きの絵本で読みました。アニメの絵は強烈ですね。いまでも覚えているのですから。

そしてこの大国主、オシリスと同じように、兄たちからひどい目に合わされ、二度も殺され、生き返るのですが、木のなかに閉じ込められ、切り捨てられそうになったところを這い出して助かるというエピソードがあります。ここもまた、オシリスの神話との符合が見られる部分です。

読み比べると、大国主とオシリスの共通点は明らかで、それを考えると、桃太郎も同じ系統に入ると考えて良いと思います。

これらの共通点は、よく、民族の同一起源説の根拠に持ち出されるのですが、作中でも述べた通り、当時の定番のネタだったのだと筆者は考えています。ヨーロッパから日本へと続くシルクロードは、絹ばかりでなく、物語も運んだのでしょう。

さて、そんなわけで、俺論をブチかましてスッキリしたわけですが、次に知りたいのは、あなたがブチかます俺論です。

これからはみんなで語りましょう。邪馬台国について。

これを読んだみなさんはもう、邪馬台部の一員なのですから。